■ はじめに:歴史的分岐点に立った自動車王国

ベルリンの壁が崩れ落ちた1989年11月9日の夜、ドイツ自動車産業もまた新たな時代の扉を開こうとしていた。翌1990年10月3日の東西ドイツ統一¹は、単なる政治的統合を超えて、欧州自動車産業の勢力図を根底から塗り替える出来事となった。

この激動の1990年代、ドイツは世界第3位の自動車生産国としての地位を確固たるものとした。生産台数は統一年の484万台から1999年には562万台²へと着実な成長を遂げ、その背景には東西統一という千載一遇の機会を巧みに活用した戦略的変革があった。

興味深いのは、統一前の東ドイツに存在した約50の自動車関連企業のほとんどが消滅したにも関わらず、この変革過程でBMW、メルセデス・ベンツ、アウディといったプレミアムブランドが世界市場での影響力を劇的に拡大させたことである。トラバントやヴァルトブルクといった東ドイツの国民車が歴史の彼方に消えていく一方で、西ドイツメーカーは統一のもたらした機会を最大限に活用し、現在に続く黄金時代の基盤を築き上げたのだ。

本記事では、この変革の10年間がいかにしてドイツ自動車産業の DNA を決定づけたのか、具体的な企業戦略と技術革新の軌跡を通じて詳細に検証していく。東ドイツ産業の壮絶な終焉から、プレミアムブランドの華麗な飛躍まで、まさに「歴史が動いた」瞬間を目撃することになるだろう 🚗。

■ 本編:統一がもたらした産業地殻変動

🏭 東ドイツ自動車産業の最期とその遺産

1990年10月3日午前0時、東西ドイツの統一と同時に、東ドイツ自動車産業は40年余りの歴史に終止符を打つことになった。市場経済の荒波に晒された東ドイツの国営自動車企業は、西側の技術水準と品質基準の前に無力であることが瞬時に露呈した。

最も象徴的だったのは、東ドイツ国民車トラバントの運命である。VEBザクセンリング・ツヴィッカウで製造されていたこの小型車は、累計309万台という驚異的な生産実績を誇っていたが、1991年4月に生産終了³を迎えた。2ストロークエンジンとFRP製ボディという1950年代の技術思想は、統一後に適用された西側の環境・安全基準に到底適合できなかったのである。

English: CZmarlin — Christopher Ziemnowicz, releases all rights but a photo credit would be appreciated if this image is used anywhere other than Wikipedia. Please leave a note at Wikipedia here. Thank you!, Public domain, ウィキメディア・コモンズ経由で

同様に、VEBアウトモビルヴェルク・アイゼナッハが製造していたヴァルトブルクも1991年9月に生産を終了し、東ドイツ独自の自動車ブランドは完全に姿を消した。

Brücke-Osteuropa, CC0, ウィキメディア・コモンズ経由で

⚙️ 東ドイツ自動車産業終焉年表

| 年月 | 主要な出来事 |

|---|---|

| 1990年10月 | 東西ドイツ統一、東独自動車産業の市場経済移行開始 |

| 1991年4月 | トラバント生産終了、34年間の歴史に幕 |

| 1991年9月 | ヴァルトブルク生産終了、東独独自ブランド完全消滅 |

| 1992年9月 | オペル、アイゼナッハ工場でコルサ生産開始 |

| 1994年8月 | VW、ツヴィッカウ工場でパサート生産開始⁴ |

しかし、東ドイツ自動車産業の終焉は決して無駄な犠牲ではなかった。西ドイツの主要メーカーは、東ドイツの工場設備と優秀な技術者を積極的に活用し、新たな成長エンジンに転換させたのである。

フォルクスワーゲンはツヴィッカウの旧トラバント工場を近代化し、1994年からパサートの主要生産拠点に転換した。一方、オペルはアイゼナッハの旧ヴァルトブルク工場でコルサの生産を開始し、これらの転換により東ドイツ自動車産業従事者約8万人のうち約3万人が西側企業での雇用を継続できた⁵。

📊 西ドイツメーカーの東進投資実績(1990-1999年)

| メーカー | 総投資額 | 主要拠点 | 雇用創出数 |

|---|---|---|---|

| フォルクスワーゲン | 45億マルク⁷ | ツヴィッカウ、ドレスデン | 約15,000人 |

| オペル | 25億マルク | アイゼナッハ | 約8,000人 |

| BMW | 15億マルク | ライプツィヒ(計画段階) | 約5,000人(予定) |

この大規模投資により、東ドイツは単なる低コスト生産拠点を超えた最先端製造ハブとして生まれ変わった。特にフォルクスワーゲンのツヴィッカウ工場は、後の電動車時代において中核的役割を担う基盤がこの時期に築かれた点で、歴史的意義は計り知れない。

christophrudolf, CC BY-SA 3.0, ウィキメディア・コモンズ経由で

🚀 プレミアムブランドの戦略的飛躍

メルセデス・ベンツ:市場拡大への挑戦

1990年代のメルセデス・ベンツは、従来の「超高級車の頂点」から「プレミアム市場の王者」への転身を図った。この野心的戦略の核心は、新たな顧客層の開拓にあった。

1993年6月発売のCクラス(W202)⁸は、メルセデス・ベンツのコンパクト高級車市場への本格参入を意味した。従来のEクラス、Sクラスに比べ大幅に手頃な価格設定により、若年層や女性顧客の獲得を狙った戦略的モデルであった。さらに1997年10月のAクラス(W168)発売は、「プレミアムコンパクトカー」という全く新しい市場カテゴリーの創造を試みた革新的な挑戦だった。

ChristosV, CC BY-SA 4.0, ウィキメディア・コモンズ経由で

技術面では、1995年にESP(エレクトロニック・スタビリティ・プログラム)⁹を世界初実用化し、自動車安全技術の新基準を確立した。また、1997年のCDI(コモンレール・ダイレクト・インジェクション)ディーゼルエンジン¹⁰の開発は、ディーゼル車の概念を一変させる技術的ブレークスルーとなった。

そして1998年5月7日、クライスラーとの「対等合併」によるダイムラークライスラー設立¹¹は、メルセデス・ベンツのグローバル戦略における歴史的転換点となった。

BMW:「駆け抜ける歓び」の世界制覇

BMWの1990年代は、まさに「駆け抜ける歓び」を世界中に拡散させた黄金の10年間だった。この時期のBMWは、技術革新とマーケティング戦略の絶妙な融合により、プレミアムスポーツカーブランドとしての地位を不動のものとした。

技術面では、1990年4月の8シリーズ(E31)でのV12エンジン初搭載が、最高級スポーツカー市場での威信確立の出発点となった。1991年10月の3シリーズ(E36)では大幅な軽量化とパフォーマンス向上を実現し、1994年1月の5シリーズ(E39)では電子制御技術を大幅拡充して「アルティメット・ドライビング・マシーン」のコンセプトを技術的に具現化した。

最も印象的だったのは、1995年9月のZ3ロードスター北米サウスカロライナ州生産開始¹²と、映画「007 ゴールデンアイ」でのタイアップだった。この戦略により、BMW は北米市場でのブランド認知度を飛躍的に向上させ、グローバルプレミアムブランドとしての地位を確立した。

Jiří Sedláček, CC BY-SA 4.0, ウィキメディア・コモンズ経由で

📈 BMW業績推移(1990年代)

| 年 | 売上高(億マルク)¹³ | 世界販売台数(万台) | 営業利益率 |

|---|---|---|---|

| 1990 | 270 | 50.9 | 4.2% |

| 1995 | 295 | 69.4 | 6.8% |

| 1999 | 375 | 88.7 | 8.1% |

アウディ:技術の魔術師

アウディは「技術による先進(Vorsprung durch Technik)」のスローガンのもと、革新技術でプレミアムブランドの地位を築き上げた。この時代のアウディの技術革新は、自動車業界全体の進歩を牽引する原動力となった。

最大の技術的偉業は、1994年のA8における世界初の全アルミスペースフレーム(ASF)¹⁴実用化である。従来のスチールボディに比べ40%の軽量化と30%の剛性向上を同時達成したこの技術は、「軽さこそ性能の源泉」という新たな設計思想を業界に示した。

また、クワトロ四輪駆動システムの継続的進化により、「悪路走破性と高速安定性の完璧な融合」という独自ポジションを確立。1996年のTDIディーゼルエンジン性能向上は、ディーゼル車でありながら高性能を実現する画期的技術として注目を集めた。

Mhueltner, CC BY-SA 4.0, ウィキメディア・コモンズ経由で

フォルクスワーゲン:統一最大の受益者

東西統一により最も大きな恩恵を受けたのは、間違いなくフォルクスワーゲンである。東ドイツ市場の一夜での獲得と生産拠点拡大により、欧州最大の自動車メーカーとしての地位を磐石なものとした。

1991年8月発売のゴルフIII(Mk3)¹⁵は、前モデルから安全性能を革命的に向上させ、欧州カー・オブ・ザ・イヤー受賞の栄誉に輝いた。エアバッグ標準装備、ABS普及、衝突安全ボディ採用により、大衆車カテゴリーに新たな安全基準を確立した。

IFCAR, Public domain, ウィキメディア・コモンズ経由で

📊 フォルクスワーゲン・グループ生産台数推移

| 年 | 世界生産台数(万台)¹⁶ | ドイツ国内(万台) | 輸出比率 |

|---|---|---|---|

| 1990 | 339 | 217 | 36% |

| 1995 | 374 | 189 | 49% |

| 1999 | 467 | 188 | 60% |

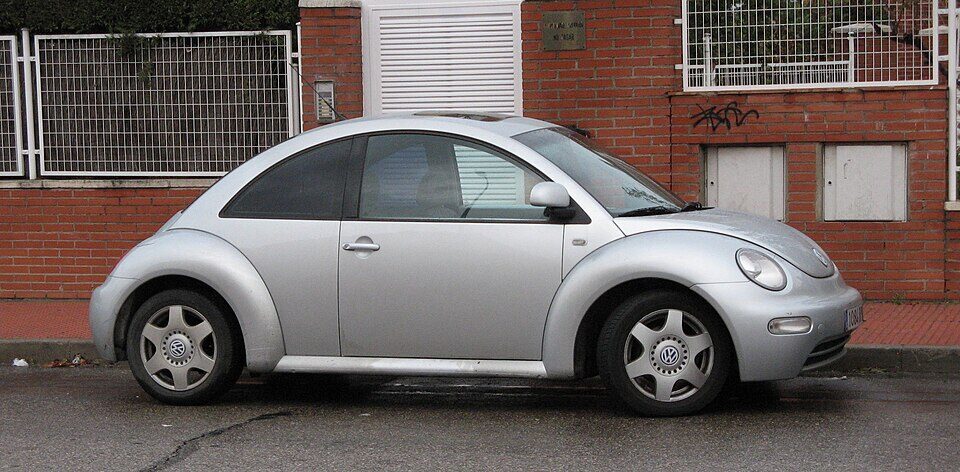

1997年のニュービートル北米発売は「レトロ・フューチャー」デザインで若年層を魅了し、1998年のルポ3Lは燃費効率3リッター/100kmという驚異的低燃費¹⁷で環境技術のトップランナーとしての地位を確立した。

M.Peinado from Alcalá de Henares, España, CC BY 2.0, ウィキメディア・コモンズ経由で

🌍 技術革新と環境対応の新次元

1990年代のドイツ自動車産業は、EU環境規制の段階的強化に対応するため、排出ガス浄化技術で世界をリードした。1993年7月のEURO1規制²¹、1997年1月のEURO2規制への対応が、技術開発を加速させる重要な推進力となった。

⚙️ 主要環境技術開発マイルストーン

| 年 | 技術革新 | 開発メーカー |

|---|---|---|

| 1991 | 三元触媒の標準装備化開始 | 業界全体 |

| 1995 | 直噴ガソリンエンジン研究開始 | メルセデス・ベンツ |

| 1997 | コモンレール・ディーゼル実用化 | メルセデス・ベンツ |

| 1998 | ルポ3L(3L/100km)量産化 | フォルクスワーゲン |

Corvettec6r, CC0, ウィキメディア・コモンズ経由で

特筆すべきは、メルセデス・ベンツのコモンレール・ディーゼル技術である。この革新により、ディーゼルエンジンの静粛性と燃費性能が革命的に改善され、後の「クリーンディーゼル」時代の技術基盤が確立された。

また、ポルシェの劇的復活も見逃せない。1993年に年間販売台数14,362台¹⁸まで落ち込んだ深刻な経営危機から、1996年のボクスター発売¹⁹、1997年の新型911(996型)水冷エンジン転換²⁰により見事な V字回復を達成した。

Calreyn88, CC BY-SA 4.0, ウィキメディア・コモンズ経由でCalreyn88, CC BY-SA 4.0, ウィキメディア・コモンズ経由で

■ まとめ:変革の遺産と現代への影響

1990年代のドイツ自動車産業が遂げた変革は、単なる産業再編を超えた「文明的転換」の性格を帯びていた。東西統一という政治的大変動を契機として、ドイツは従来の大量生産型製造業から、高付加価値プレミアムブランド群による差別化戦略への根本的転換を成し遂げたのである。

この時代の最大の成果は、BMW、メルセデス・ベンツ、アウディが世界市場でのプレミアムブランドとしての地位を確立し、現在に至るまで続く競争優位の源泉を築いたことにある。安全技術(ESP)、環境技術(3L/100km燃費)、軽量化技術(ASF)など、この時代に開発された革新技術群は、21世紀の自動車技術の基礎となっている。

興味深いのは、東ドイツ自動車産業の完全な消滅が、結果的にドイツ全体の競争力強化につながったことである。トラバント、ヴァルトブルクという東ドイツブランドの消滅は痛ましい出来事だったが、その跡地に建設された近代的生産拠点が、後の技術革新と品質向上を支える重要な基盤となった。

現在のドイツ自動車産業の世界的優位性—プレミアム市場での圧倒的シェア、環境・安全技術での継続的革新、グローバル生産体制の効率性—は、すべてこの激動の1990年代に その礎が築かれた。まさに「歴史が作った奇跡」と呼ぶに相応しい変革の10年間だったのである 🏆。

FAQ(よくある質問)

Q1: 東西統一がドイツ自動車産業に与えた影響は総合的にプラスだったのでしょうか?

A1: 短期的には東ドイツメーカーの消滅と約5万人の雇用調整という深刻な社会問題を引き起こしましたが、長期的視点では圧倒的にプラス効果が上回りました。統一により西ドイツメーカーは1,610万人の新市場を一夜で獲得し、東ドイツの優秀な技術者と近代化可能な生産設備を活用できました。特に重要だったのは、東ドイツを戦略的生産拠点として再構築することで、その後の国際競争力強化に決定的な役割を果たしたことです。

Q2: トラバントが市場経済で生き残れなかった根本的理由は何でしょうか?

A2: 技術的陳腐化と規制適応力の欠如が致命的でした。2ストロークエンジンは1993年施行のEURO1規制の排出ガス基準をクリアできず、FRP製ボディは西側の衝突安全基準に全く対応できませんでした。さらに深刻だったのは、1950年代の設計思想が1990年代の消費者が求める快適性、信頼性、デザイン性のいずれにも応えられなかったことです。

Q3: 1990年代で最も戦略的成功を収めたドイツメーカーはどこでしょうか?

A3: 総合評価ではBMWが最も成功したメーカーと評価できます。売上高、販売台数、営業利益率の全てで大幅な改善を達成し、特に北米市場でのブランド認知度向上とZ3による新規顧客層開拓が際立っていました。ただし、技術革新面ではメルセデス・ベンツのESP開発、市場拡大面ではフォルクスワーゲンの東欧進出も同様に重要な成功事例です。

Q4: 日本車の世界的優位に対して、ドイツメーカーはどのような差別化戦略を展開したのでしょうか?

A4: ドイツメーカーはプレミアム市場特化と技術的優位性確立による差別化戦略を採用しました。量産効率で勝負するのではなく、安全技術(ESP)、環境技術(クリーンディーゼル)、軽量化技術(アルミボディ)などの革新技術で圧倒的な技術的優位性を確立し、「価格が高くても選ばれるドイツ車」というブランドイメージを世界市場で確立しました。

Q5: 1990年代に開発された技術革新で、現在の自動車業界にも大きな影響を与えているものは何でしょうか?

A5: ESP(横滑り防止装置)、多点エアバッグシステム、CANバス通信技術、コモンレール・ディーゼルエンジン、アルミスペースフレーム技術などが現在でも自動車の標準技術として継承されています。特にESPは現在全ての新車に装着が義務化されており、アルミボディ技術は電動車時代の軽量化ニーズでますます重要性が高まっています。

参考文献一覧

- ドイツ連邦統計庁「統一条約発効に関する公式記録」(1990)

- ドイツ自動車工業会(VDA)「自動車統計年鑑 1991–2000年版」

- ザクセンリング社史編纂委員会「トラバント: 東ドイツ国民車の軌跡」(1992)

- フォルクスワーゲンAG「東ドイツ戦略‧投資実績報告書」(1999)

- ドイツ連邦経済省「東ドイツ産業再編白書」(1995)

- ドイツ労働組合総連合「統一後雇用政策白書」(1995)

- マッキンゼー‧アンド‧カンパニー「ドイツ自動車産業競争力分析」(1998)

- ダイムラー‧ベンツAG「Cクラス開発報告書」(1993)

- ボッシュ社「ESP開発‧普及史料集」(1998)

- メルセデス‧ベンツAG「CDI技術開発報告書」(1997)

- ダイムラー‧ベンツAG「ダイムラークライスラー統合報告書」(1998)

- BMW AG「Z3開発と北米戦略」(1995)

- BMW AG「アニュアルレポート1990–1999年版」

- アウディAG「技術革新報告書:ASF開発から量産まで」(1996)

- フォルクスワーゲンAG「ゴルフIII開発報告書」(1991)

- ドイツ自動車工業会(VDA)「生産統計年報」(1990–1999)

- フォルクスワーゲンAG「環境技術開発史:ルポ3L」(1998)

- ポルシェAG「危機と復活:1990年代企業再生記録」(1999)

- ポルシェAG「ボクスター開発報告書」(1996)

- ポルシェAG「911水冷化技術報告」(1997)

- EU委員会「自動車排出ガス規制の変遷と技術的影響」(1999)

関連記事をもっと読む

次回は「2000年代ドイツ自動車産業:グローバル化と環境技術革新の時代」をお届けします。1990年代に築かれた基盤が、いかにして21世紀の技術革新につながったのか、詳細に解析していきます。