はじめに

戦後復興を遂げたドイツ自動車産業にとって、1970年代は想像もしなかった試練の連続でした。🚗 高度経済成長の波に乗り、世界市場で順調に勢力を拡大していた矢先に、1973年と1979年という2度の石油危機が襲いかかります。さらにアメリカからはマスキー法という厳しい排ガス規制が突きつけられ、安全基準も次々と強化されていきました。

しかし振り返ってみると、この苦境こそが現在のメルセデス・ベンツ、BMW、フォルクスワーゲン、アウディ、ポルシェといったドイツ勢の技術的優位性を築く決定的な転機だったのです。燃費向上技術、安全装備の革新、環境対応エンジンの開発—これらすべてがこの激動の10年間に集中的に生み出されました。

「ドイツ車といえば高品質で高技術」という今日のイメージは、決して偶然に生まれたものではありません。むしろ外的な圧力に対してドイツの技術者たちがどう立ち向かい、どのような解決策を編み出したかの結果なのです。

今回は1970年から1979年までの期間に焦点を当て、石油ショックという未曾有の危機の中で、ドイツ自動車メーカーがいかにして技術革新を推し進め、国際競争力を高めていったかを詳しく見ていきたいと思います。当時の資料や統計データをもとに、現代まで続く技術的遺産について考察していきます。

石油危機前夜:順風満帆だった1970年代初頭

輸出好調に沸く自動車産業

1970年代が始まったころ、ドイツの自動車産業は絶好調でした。戦後の混乱期を乗り越え、1970年の国内自動車生産台数は約360万台¹に到達しています。注目すべきは、そのうち約40%が輸出向けだったことです²。つまり、すでにこの時点でドイツは「自動車輸出大国」としての地位を確立していたのです。

メルセデス・ベンツは高級車の代名詞的存在として君臨し、フォルクスワーゲンはビートル(タイプ1)の大成功で世界中に「ドイツ車」の存在を知らしめていました。特筆すべきはBMWの急成長です。1970年には初代3シリーズの前身となるBMW 02シリーズが市場で好評を博し³、後に「スポーツセダン」と呼ばれる新しいカテゴリーを開拓し始めていました。

⚙️ 1970年代初頭 主要メーカー生産実績

- メルセデス・ベンツ:約45万台(1970年)

- BMW:約14万台(1970年)

- フォルクスワーゲン:約190万台(1970年)

- アウディ:約30万台(1971年)

高性能化競争の全盛期

当時の自動車業界では「より大きく、より速く、より豪華に」が合言葉でした。メルセデス・ベンツは1971年にSLCクラス(C107)を投入し⁴、BMWも1972年に5シリーズ(E12)を発表⁵するなど、各社とも高性能・高級路線での差別化に力を入れていました。

しかし、この華やかな競争の背後で、将来の大きな変化を予感させる動きも起きていました。アメリカでは公害問題が深刻化し、1970年にマスキー法(大気浄化法改正法)が制定されます⁶。この法律は1975年までに自動車の排出ガスを1970年比で窒素酸化物90%、炭化水素と一酸化炭素90%削減することを求める、極めて厳しいものでした。

中堅メーカーの淘汰始まる

一方で、戦後復興期に数多く存在していた中小自動車メーカーの多くが、この時期すでに姿を消し始めていました。NSU、ボルクヴァルト(Borgward)、DKWなど戦前から続いた老舗ブランドが次々と市場から退場し、業界の寡占化が進行していたのです。これは後の大手メーカーによる技術開発の集中投資を可能にする要因となりました。

第一次石油危機の衝撃:1973年の大転換

中東戦争が引き金となった世界的混乱

1973年10月6日、第四次中東戦争が勃発しました。これをきっかけに、アラブ石油輸出国機構(OAPEC)が原油価格を70%引き上げ、さらにイスラエル支持国への石油禁輸措置を発動します⁷。その結果、原油価格は1バレル当たり3ドルから12ドルへと4倍に跳ね上がり、世界経済に深刻な打撃を与えました。

ドイツへの影響は即座に現れました。ガソリン価格の急騰で消費者の車選びが一変したのです。大型車や高性能車への需要は急激に落ち込み、代わって燃費の良い小型車に注目が集まりました⁸。これまでの市場戦略が根底から見直しを迫られる事態となったのです。

📊 石油危機前後の燃料価格変動(ドイツ国内)

- 1972年:約0.65マルク/リットル(約68円)

- 1974年:約1.10マルク/リットル(約116円)

- 1975年:約1.05マルク/リットル(約113円) ※当時の為替レート:1マルク≒105-108円で換算

メーカー各社の対応戦略

メルセデス・ベンツの技術転換 メルセデス・ベンツは高級車メーカーとしてのプライドを保ちつつ、燃費性能向上に真剣に取り組みました。1974年には乗用車向けディーゼルエンジンの本格導入を開始し⁹、燃費とトルクを両立させる技術開発に注力します。また、空力特性の改善によるCd値(空気抵抗係数)低減も積極的に推進しました。

BMWの挑戦的アプローチ BMWはこの危機を「技術的優位性を確立する千載一遇のチャンス」と捉えました。1973年にはターボチャージャー技術の開発に着手し、小排気量エンジンでも高出力と低燃費を両立させる道を模索し始めます。同時に軽量化技術の研究も本格化させ、アルミニウム合金の活用など材料技術の革新にも取り組みました。

フォルクスワーゲンの優位性 もともと燃費に優れたビートルを主力としていたフォルクスワーゲンは、短期的には石油危機の影響を比較的軽微に抑えることができました。しかし長期的な競争力維持のため、次世代小型車の開発プロジェクトを本格化させます。これが後の1974年に発表される革命的なゴルフ(タイプ1)へとつながっていくのです。

技術革新の加速:1974-1976年の集中開発期

排出ガス対策技術の開発競争

石油危機と並行して進んでいたのが、アメリカのマスキー法への対応でした。この厳格な排出ガス規制に対し、ドイツメーカーは独自路線で技術開発を進めます。日本のホンダがCVCCエンジンで先陣を切る中、ドイツ勢は触媒技術と燃料噴射技術を組み合わせた解決策を追求しました。

メルセデス・ベンツはボッシュと共同で電子制御燃料噴射システム(ジェトロニック)の改良に取り組み、精密な燃料制御による排出ガス削減を実現します。一方、BMWは希薄燃焼技術の研究に力を入れ、燃焼効率向上と排出ガス低減の同時達成を目指しました。

安全技術の革新も並行して推進

環境対応に注目が集まる中でも、ドイツメーカーは安全技術の開発を怠りませんでした。特筆すべきは、メルセデス・ベンツが1978年にSクラス(W116)で世界初の量産車用ABS(アンチロック・ブレーキ・システム)を実用化したことです¹⁰。この技術は後に全ドイツメーカーに波及し、「ドイツ車=安全」というブランドイメージの象徴となりました。

BMWも1975年に衝突安全性能を向上させる新設計ボディ構造を開発し、安全技術分野での技術的優位性確立に努めました。

革命的な新型車の相次ぐ投入

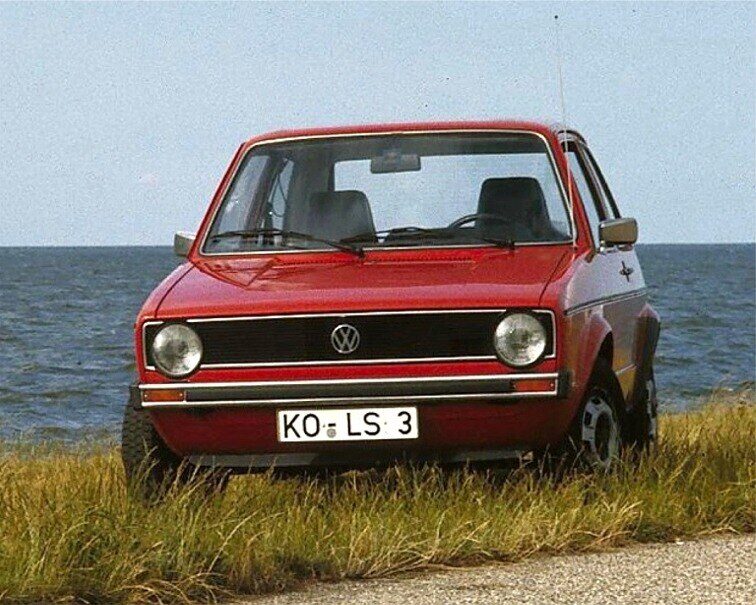

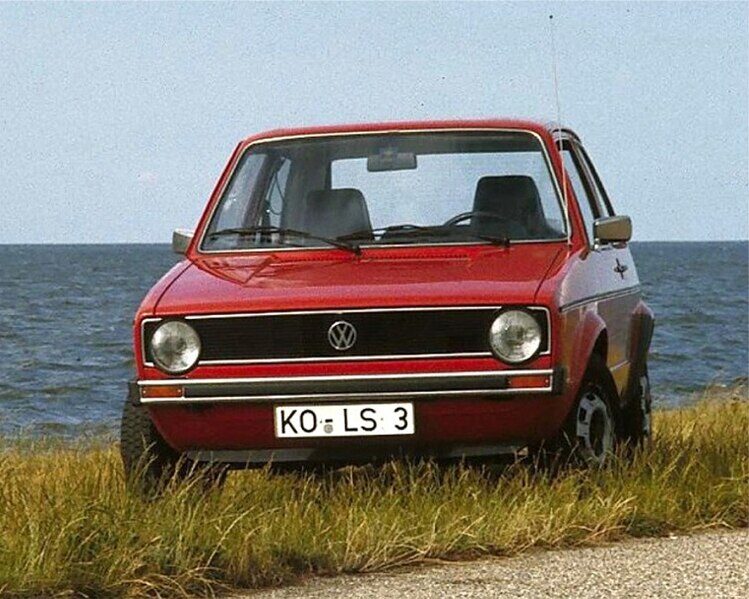

フォルクスワーゲン・ゴルフの衝撃 1974年3月、フォルクスワーゲンが発表した新型車ゴルフ(タイプ1)は、自動車史に残る革命的モデルでした¹¹。従来のビートルの空冷リアエンジン方式から、水冷フロントエンジン・前輪駆動方式へと設計思想を根本的に転換。ジョルジェット・ジウジアーロによるデザインと優れたパッケージングで、小型車の新しいスタンダードを打ち立てました。

フォルクスワーゲン・ゴルフ(タイプ1)

フォルクスワーゲン・ゴルフ(タイプ1)Lothar Spurzem, CC BY-SA 2.0 DE, ウィキメディア・コモンズ経由で

BMW・3シリーズの市場開拓 BMWは1975年に3シリーズ(E21)を発表し、「コンパクトスポーツセダン」という新たな市場セグメントを本格的に開拓します¹²。従来の「安価な車は性能も控えめ」という常識を覆し、小型車でもスポーティな走行性能を実現できることを証明してみせました。

Alexander Migl, CC BY-SA 4.0, ウィキメディア・コモンズ経由で

⚙️ 主要新型車投入スケジュール(1974-1976年)

- 1974年3月:フォルクスワーゲン・ゴルフ発表

- 1974年9月:メルセデス・ベンツ・Sクラス(W116)発表

- 1975年5月:BMW・3シリーズ(E21)発表

- 1976年3月:アウディ・100(C2)発表

Přispívatel, CC BY-SA 4.0, ウィキメディア・コモンズ経由で

生産技術の革新も同時進行

この時期、ドイツの自動車産業は生産技術の革新にも積極的に取り組みました。特に重要だったのが、ロボット技術の導入と品質管理システムの強化です。メルセデス・ベンツは1977年、ジンデルフィンゲン工場で溶接ロボットの本格導入を開始し¹³、生産品質向上と労働環境改善を同時に実現しました。

国際展開の本格化:1976-1978年の戦略転換

北米市場への本格対応

石油危機後の市場環境変化を受け、ドイツメーカーは北米市場戦略を大幅に見直しました。特に重要だったのが、アメリカの連邦自動車安全基準(FMVSS)への対応です。大型バンパーの装着義務や側面衝突安全性向上など、車両設計の根本的変更が求められました。

メルセデス・ベンツは1976年、北米向け専用仕様の開発に大幅投資を実施。5マイル衝突に耐える大型バンパー開発と、排出ガス規制対応エンジンチューニングに注力し、北米市場でのプレミアムブランド地位を確固たるものとしました。

日本車との競争激化への対応

1970年代中盤から、日本の自動車メーカーが国際市場で急速に存在感を高めてきました。特に燃費性能と信頼性に優れた日本車は、石油危機後の市場ニーズによく適合していました。この状況に対し、ドイツメーカーは技術的優位性と品質の差別化で対抗する戦略を選択します。

BMWは1977年に5シリーズ(E12)の最終改良を実施し、日本車にはない走行性能と質感の両立を図りました。フォルクスワーゲンは生産効率改善によるコストパフォーマンス向上に努めました。

louisznl from Netherlands, CC BY 2.0, ウィキメディア・コモンズ経由で

📈 ドイツ自動車産業生産実績(1976-1978年)

- 1976年:総生産台数約330万台(前年比+8%)

- 1977年:総生産台数約340万台(前年比+3%)

- 1978年:総生産台数約360万台(前年比+6%)

- 輸出比率:1978年時点で約45%¹⁴

第二次石油危機と技術成熟:1979年の新展開

イラン革命が引き金となった再びの混乱

1979年1月のイラン革命により、世界の石油供給に再び大きな混乱が生じました。第二次石油危機と呼ばれるこの事態で、原油価格は1バレル当たり12ドルから30ドルへと2.5倍に上昇します¹⁵。第一次ほどの衝撃ではありませんでしたが、自動車産業にとって燃費性能の重要性を再認識させる出来事となりました。

技術成熟度の向上と差別化戦略

第二次石油危機の時点で、ドイツの自動車メーカーは第一次の教訓を活かした技術開発により、相当な対応能力を身につけていました。燃料噴射技術、過給技術、軽量化技術などの分野で蓄積された技術力が、新たな危機への対応を可能にしたのです。

特にBMWは1979年にM1スーパーカーを発表し¹⁶、技術的優位性とブランド価値向上を図りました。グラスファイバーボディと高性能エンジンを組み合わせた先進設計により、ドイツ自動車技術の到達点を示す記念碑的モデルとなりました。

環境技術への本格的取り組み

1970年代末期には、単純な燃費向上から、より包括的な環境対応技術への取り組みが本格化しました。メルセデス・ベンツは三元触媒システムの実用化に導入し、窒素酸化物、一酸化炭素、炭化水素の同時低減を実現します¹⁷。

また、この時期からリサイクル技術への関心も高まり始めました。フォルクスワーゲンは1979年、使用済み自動車の部品リサイクルに関する研究プロジェクトを開始し¹⁸、環境負荷低減への取り組みをスタートさせました。

🔧 1970年代末期の主要技術革新普及状況

- 電子制御燃料噴射システム普及率:約60%

- ターボチャージャー搭載車:前年比+40%の伸び

- ABS搭載車:高級車クラスで約30%

- ディーゼル乗用車比率:約15%(1979年時点)

まとめ

1970年代のドイツ自動車産業を振り返ると、石油危機という未曾有の外的圧力が、結果的に技術革新と競争力向上の大きな契機となったことがよく分かります。2度にわたる石油価格高騰、アメリカの厳格な排出ガス規制、安全基準の強化—これらすべての課題に対して、ドイツメーカーは独自のアプローチで解決策を編み出しました。

最も重要だったのは、単なる危機への対応で終わらせるのではなく、これらの技術開発を通じて「ドイツ車=高品質・高技術」というブランドイメージを確立したことです。メルセデス・ベンツのABS技術、BMWのターボチャージャー技術、フォルクスワーゲンの前輪駆動技術など、この時代に開発された数多くの技術が、現在に至るまでドイツ車の技術的優位性の土台となっています。

環境問題への対応においても、ドイツメーカーは先駆的な取り組みを見せました。触媒技術、燃料噴射技術、ディーゼル技術などの分野での開発は、その後の環境対応車技術の基礎を築くものでした。

1970年代の経験は、外的圧力を技術革新の原動力として活用する、ドイツ自動車産業特有の対応パターンを確立しました。この経験は、その後の排出ガス規制強化、安全基準向上、そして現在の電動化・自動運転技術開発においても、ドイツメーカーが技術的リーダーシップを維持する重要な基盤となっています。

現在、自動車産業が直面している電動化という新たな技術転換点でも、1970年代の経験と教訓は重要な指針を提供しています。外的圧力を技術革新の機会として捉え、長期的視野で技術開発に投資する—この姿勢こそが、ドイツ自動車産業の持続的成功の秘訣なのです。

❓FAQ(よくある質問)

Q1: 1970年代の石油危機は、ドイツの自動車産業にどの程度の影響を与えたのでしょうか?

A1: 第一次石油危機(1973年)でドイツ国内のガソリン価格は約70%上昇し、大型車需要が急減しました。しかし、この危機が燃費技術や安全技術開発を加速させる契機となり、長期的には競争力向上につながりました。価格上昇により消費者の車選びが根本的に変わり、メーカー各社は技術革新による差別化戦略を余儀なくされたのです。

Q2: この時代にドイツメーカーが開発した技術で、現在も重要な影響を与えているものにはどのようなものがありますか?

A2: メルセデス・ベンツが1974年に実用化したABS、BMWのターボチャージャー技術、フォルクスワーゲンの前輪駆動システム、電子制御燃料噴射技術などが現在のドイツ車の技術的優位性の基盤となっています。特にABS技術は安全装備の概念を変え、ターボ技術は小排気量高出力化の道筋を示しました。これらの技術は現在の自動車に当たり前のように搭載されており、1970年代の技術革新がいかに先進的だったかを物語っています。

Q3: なぜドイツメーカーは石油危機を技術革新の機会として活用できたのでしょうか?

A3: 戦後復興期から培われた高い技術開発力と品質重視の企業文化が基盤にありました。また、政府の技術開発支援と長期的視野に立った経営戦略により、短期的困難を技術的優位性確立につなげることができました。重要なのは「危機を機会に変える」という発想の転換と、技術開発への継続的投資を怠らなかったことです。

Q4: 1970年代のドイツ車と日本車の競争関係はどのようなものでしたか?

A4: 日本車は燃費性能と信頼性で優位性を示しましたが、ドイツメーカーは高性能技術と品質の差別化により対抗しました。この競争は両国の技術開発を加速させ、結果として自動車技術全体の底上げにつながりました。ドイツ勢は「技術的優位性」と「ブランド価値」で、日本勢の「実用性」と「コストパフォーマンス」に対抗する戦略を確立したのです。

Q5: この時代の技術開発が現在の電動化時代にどのような教訓を与えていますか?

A5: 外的圧力(当時は石油危機、現在は環境規制)を技術革新の原動力として活用する重要性、長期的な技術開発投資の必要性、危機を競争優位確立の機会として捉える戦略的思考の重要性を示しています。1970年代の経験は「変化への適応力」と「技術革新による差別化」の重要性を教えており、現在のEVシフトにおいても同様のアプローチが求められています。

参考文献

¹ ドイツ自動車工業会「Jahresbericht 1971」

² 国際エネルギー機関「World Energy Outlook 1973」

³ BMW AG「BMW 02 Series Production Records 1970」

⁴ Mercedes-Benz AG「SLC Class Development History」

⁵ BMW AG「5 Series E12 Technical Documentation」

⁶ 米国環境保護庁「Clean Air Act Amendments of 1970」

⁷ 石油輸出国機構「OPEC Annual Statistical Bulletin 1974」

⁸ ドイツ連邦統計局「Verkehr in Zahlen 1975」

⁹ Mercedes-Benz AG「Diesel Passenger Car Development 1974-1979」

¹⁰ Mercedes-Benz AG「ABS: From Innovation to Standard」

¹¹ Volkswagen AG「Golf: A Car Changes the World」

¹² BMW AG「BMW 3 Series E21: Development History」

¹³ Mercedes-Benz AG「Production Technology Innovation 1977」

¹⁴ ドイツ自動車工業会「Export Statistics 1978」

¹⁵ 国際エネルギー機関「Oil Market Report 1980」

¹⁶ BMW AG「M1 Supercar Project Documentation」

¹⁷ Mercedes-Benz AG「Three-Way Catalyst Development」

¹⁸ Volkswagen AG「Recycling Research Project 1979」