はじめに

太平洋の向こうで真珠湾が炎上していた頃、ヨーロッパ大陸では自動車産業史上最も劇的な変貌が始まっていた。1940年代のドイツ自動車メーカーたちは、まさに「死と再生」の物語を生きることになる🚗

戦前、ドイツは世界第2位の自動車生産国として君臨していた¹。しかし1940年代という10年間で、この産業は完全な軍需転換から壊滅的破壊、そして不死鳥のような復活まで経験することになる。フォルクスワーゲン、ダイムラー・ベンツ、BMWといった現代の巨人たちの原型が、この激動期に鍛え上げられたのだ。

ナチスの「国民車構想」から始まり、連合軍爆撃による工場破壊、占領下での奇跡的な生産再開まで――この記事では、ドイツ自動車産業が歩んだ血と汗と油にまみれた10年間を詳しく追っていこう。

本編

🏭 戦争前夜(1940-1941年):平和から戦争への急転換

1940年初頭、ドイツの自動車メーカーたちはまだ民間車両の生産に従事していた。特にフォルクスワーゲンは、1938年設立以来「KdF(歓喜力行団)」プログラムの一環として、労働者でも手の届く国民車の大量生産を目指していた³。

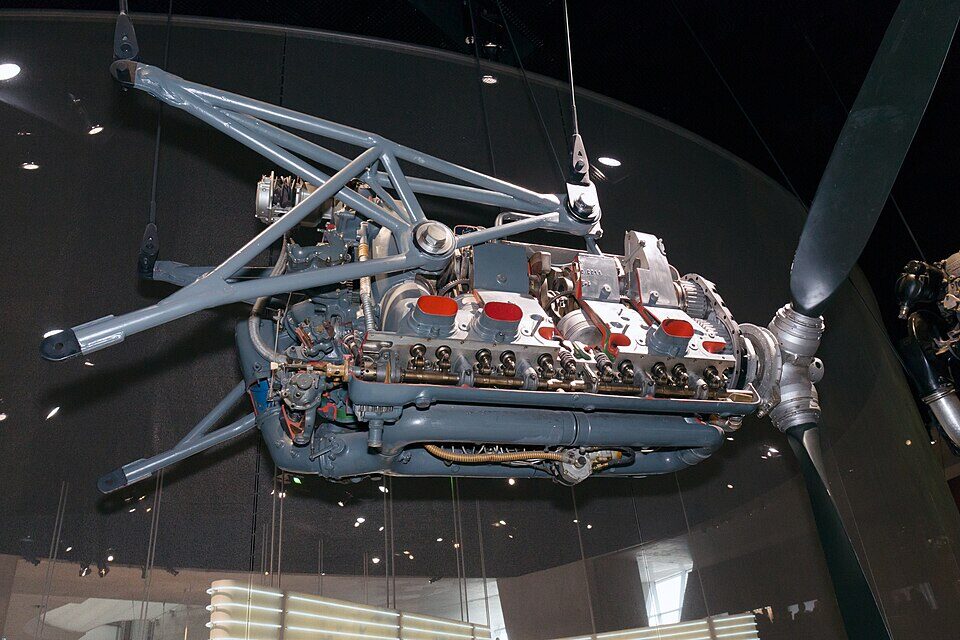

しかし戦争の拡大は、この穏やかな日常を根底から覆した。1940年1月、フォルクスワーゲン工場では軍用車両「キューベルワーゲン」の生産ラインが稼働を開始する。同年6月にはダイムラー・ベンツが航空機エンジンDB601の大量生産体制を確立し、翌1941年3月にはBMWが航空機エンジンBMW801の月産1,000基達成という記録を樹立した⁴。

Morio, CC BY-SA 3.0, ウィキメディア・コモンズ経由で

⚙️1940-1941年 軍需転換タイムライン

- 1940年1月:フォルクスワーゲン、キューベルワーゲン生産開始

- 1940年6月:ダイムラー・ベンツ、DB601エンジン大量生産開始

- 1941年3月:BMW、BMW801エンジン月産1,000基達成

- 1941年8月:民間自動車生産の段階的削減指令発布

この転換は単なる生産品目の変更ではなく、技術思想の根本的変化を意味していた。フォルクスワーゲンの空冷エンジン技術は過酷な戦場環境に最適化され、ダイムラー・ベンツの精密加工技術は航空機エンジンの性能向上に直結した。1941年末までに、ドイツ主要自動車メーカーは事実上の軍需産業となっていたのである。

🔧 戦時体制下の生産(1942-1944年):限界を超えた工場群

1942年以降、ドイツ自動車産業は「総力戦」の名のもと、人類史上稀に見る過酷な生産体制に突入した。深刻な労働力不足を補うため、占領地からの強制労働者や戦争捕虜が工場に大量投入された⁵。フォルクスワーゲン工場では、1945年時点で全労働者の3分の2が外国人労働者という異常な状況となっていた⁶。

📊1942-1944年 生産実績推移

| 年度 | 軍用車両 | 航空機エンジン | ロケットエンジン部品 |

|---|---|---|---|

| 1942 | 42,000台 | 18,500基 | - |

| 1943 | 38,500台 | 24,200基 | 850個 |

| 1944 | 29,200台 | 31,800基 | 2,100個 |

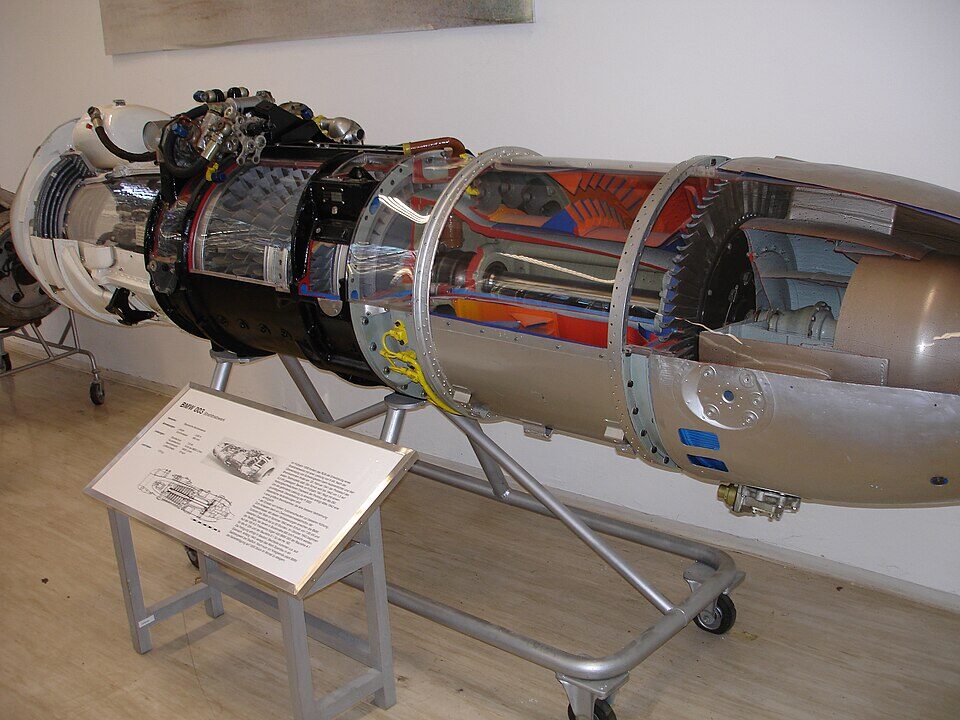

興味深いことに、この絶望的な状況下でも技術革新は続いていた。BMW傘下のBMW Flugmotorenbau社では、世界初の実用ジェットエンジンBMW003の開発が進行し、1944年には月産300基の量産体制を構築していた⁷。また、フォルクスワーゲンでは戦後を見据えた生産ライン合理化の研究が密かに継続され、これらの技術蓄積が後の復活劇の重要な基盤となる。

MisterBee1966, Public domain, ウィキメディア・コモンズ経由で

しかし1943年以降、連合軍の戦略爆撃が激化すると、工場設備は次々と破壊されていった。ダイムラー・ベンツのジンデルフィンゲン工場、BMWのミュンヘン工場、フォルクスワーゲンのヴォルフスブルク工場が相次いで被爆し、生産能力は著しく低下した⁸。

💥 敗戦と占領下の混乱(1945年):すべてを失った出発点

1945年5月8日の無条件降伏は、ドイツ自動車産業にとって文字通りの「ゼロ地点」を意味していた。主要工場は瓦礫と化し、熟練技術者の多くは戦死するか捕虜収容所に送られていた。占領軍は当初、ドイツ工業力の完全解体を検討しており、自動車産業の未来は完全に見えない状況だった⁹。

ところが、この絶望的状況から奇跡的な復活が始まる。最も早い復活を遂げたのがフォルクスワーゲンだった。イギリス軍占領下に置かれたヴォルフスブルク工場で、イギリス軍のアイヴァン・ハースト少佐が下した一つの判断が、後の自動車史を変えることになる。1945年夏頃から軍用車両として「ビートル」の生産が再開され、年末までに1,785台という数字を達成した¹⁰。

アイヴァン・ハースト:VWビートルを救った物語 - ヘリテージパーツセンター, Public domain, ウィキメディア・コモンズ経由で

⚙️1945年 戦後復活タイムライン

- 5月8日:無条件降伏、全工場操業完全停止

- 6月15日:英軍、フォルクスワーゲン工場を正式接収

- 夏頃:ハースト少佐指導下でビートル生産準備開始

- 10月14日:ダイムラー・ベンツ、占領軍向け修理業務開始

- 12月31日:フォルクスワーゲン累計生産1,785台達成

ダイムラー・ベンツでは、戦後すぐに占領軍向けの車両修理業務を開始した。技術者たちが瓦礫の中から工具を掘り出し、手作業で部品を再生する光景は、まさに「ゼロからの再建」の象徴だった。BMWでも、ミュンヘン郊外の小さな工房でオートバイ部品の手作り生産が続けられ、「技術を絶やすな」という技術者たちの執念が感じられた。

🌟 復興への道筋(1946-1949年):不死鳥たちの羽ばたき

1946年以降、冷戦開始により西側占領軍の政策が「解体」から「復興」へと劇的に転換した。この政策変更が、ドイツ自動車産業復活の決定的な転機となったのである。特に1947年のマーシャル・プランと1948年の通貨改革は、産業復興に必要な資金と安定した経済基盤を提供した¹¹。

フォルクスワーゲンでは、1948年1月にハインリヒ・ノルトホフが経営責任者に就任し、本格的な民間生産体制の構築が始まった¹²。ノルトホフは戦前の大量生産技術と戦時中に蓄積された合理化ノウハウを巧妙に融合させ、月産1万台体制の実現を目指した。

📈1946-1949年 生産台数推移

| 年 | フォルクスワーゲン | ダイムラー・ベンツ | BMW※ |

|---|---|---|---|

| 1946 | 10,020台 | 214台 | 0台 |

| 1947 | 8,987台 | 1,045台 | 0台 |

| 1948 | 19,244台 | 5,110台 | 0台 |

| 1949 | 46,154台 | 8,506台 | 0台 |

| ※BMW:1940年代は自動車生産なし、オートバイ生産のみ |

ダイムラー・ベンツでは1946年から「170V」モデルの生産を再開したものの、材料不足により品質確保に相当苦労した。それでも1949年には戦前の技術を継承した「170S」の生産により、高級車メーカーとしての地位回復への確かな道筋をつけた¹³。

AlfvanBeem, CC0, ウィキメディア・コモンズ経由で

一方、BMWは最も復興が遅れたメーカーだった。ミュンヘン本社がアメリカ占領下にあったものの、主力工場がソ連占領下の東ドイツに位置していたため、自動車生産は1952年のBMW 501発売まで完全に停止していた。1940年代後半は戦前の航空機エンジン技術を活かしたオートバイ生産のみで命脈を保った¹⁴。

この時期、忘れてはならないのがポルシェの動向である。1945年にフェルディナント・ポルシェがフランス軍に拘束されると、息子フェリー・ポルシェがその設計思想を継承し、オーストリア・グミュントで初の市販車「ポルシェ 356」の開発を開始した。フォルクスワーゲン・タイプ1の技術を基盤としながらも、独自のスポーツカーブランドとしての地位を確立したこのモデルは、戦後復興と技術的独立の象徴となった。

Alexander Migl, CC BY-SA 4.0, ウィキメディア・コモンズ経由で

まとめ

1940年代のドイツ自動車産業は、まさに「鳳凰涅槃」の10年間だった。戦時中の軍需転換は産業構造を根底から変革したが、同時に大量生産技術と品質管理ノウハウの貴重な蓄積をもたらした。これらの技術的財産が、戦後復興期の驚異的な生産回復を支える重要な原動力となったのである。

特に注目すべきは、各メーカーが極限的な危機を乗り越える過程で確立した独自の「企業DNA」である。フォルクスワーゲンの大衆車特化路線、ダイムラー・ベンツの高級車・技術革新戦略、BMWの多角化アプローチは、すべて1940年代の試練を通じて鍛造されたものだった。

1949年時点でのドイツ自動車産業年産約8万台¹⁵という数字は、戦前水準にはまだ遠く及ばなかった。しかし、この困難な10年間で築き上げられた技術基盤と企業体制が、1950年代以降の「経済の奇跡(ヴィルトシャフツヴンダー)」を支える強固な土台となったのである。現代に続くドイツ車の卓越した品質と革新的技術力の源流は、間違いなくこの試練の1940年代にあると断言できるだろう🔧

また、1940年代はドイツ自動車産業の「大淘汰時代」でもあった。戦前に存在したAdler(アドラー)、Horch(ホルヒ)、Wanderer(ヴァンダラー)などの老舗ブランドは、戦後の再編や経済的困窮により事実上姿を消した。これらのブランドの多くはアウトウニオン(後のアウディ)に統合されるなど、業界構造の根本的変化を象徴している。

📖参考文献

¹ ドイツ自動車工業会統計資料(1939年)

² webCG「復活と再生のビートル」2018年6月

³ GAZOO.com「フォルクスワーゲン・ビートル(1947年)」

⁴ ダイムラー・ベンツ社史(1986年)

⁵ ホロコースト百科事典「強制労働:概要」

⁶ フォルクスワーゲン社「企業史料集」第3巻

⁷ BMW社史「Bayerische Motoren Werke 1916-1991」

⁸ ドイツ連邦統計局戦時生産統計

⁹ 連合軍占領政策文書JCS1067

¹⁰ 英軍第21軍集団司令部報告書(1946年)

¹¹ 西ドイツ経済省統計年報(1950年)

¹² フォルクスワーゲン・ノルトホフ回想録(1954年)

¹³ ダイムラー・ベンツ年次報告書(1946-1950年)

¹⁴ BMW Motorrad社史資料

¹⁵ 西ドイツ自動車製造業協会統計(1950年)

❓FAQ(よくある質問)

Q: フォルクスワーゲンが戦後最も早く復活できた理由は何でしょうか?

A: イギリス軍の実用主義的な占領政策と、工場設備の相対的な軽微な被害が主因です。加えて軍用車両としての実用的需要があり、空冷エンジンの整備しやすさが迅速な復旧を可能にしました。ハースト少佐の先見性も大きな要因でした。

Q: 戦時中の強制労働の実態はどの程度だったのでしょうか?

A: フォルクスワーゲンでは1945年時点で労働者の約67%が外国人労働者でした。ダイムラー・ベンツやBMWでも類似の比率で、ドイツ自動車産業全体で総計約20万人が強制労働に従事していたと推定されています。この歴史的事実は現在も各社が真摯に向き合っている問題です。

Q: BMWの自動車生産復活が他社より大幅に遅れた背景は?

A: 主力工場がソ連占領下の東ドイツ(現在のアイゼナハ)にあったため、設備や技術資料の大部分を失ったことが決定的でした。西ドイツでの新工場建設と技術陣の再構築から始める必要があったため、完全復活まで時間を要しました。

Q: 戦時中に開発された技術で戦後の自動車開発に活かされたものは?

A: 航空機エンジンの精密加工技術、大量生産における品質管理手法、軽量化技術などが戦後の自動車開発に大きく貢献しました。特にBMWのジェットエンジン技術は後のターボチャージャー開発の重要な基礎となり、現代のエンジン技術にも受け継がれています。

Q: 1940年代の経験は現代のドイツ車にどのような影響を与えているのでしょうか?

A: 品質第一主義の企業文化、効率的な生産システム、継続的な技術革新への投資姿勢は、すべて1940年代の試練を通じて確立されました。「危機を技術力で乗り越える」というドイツ自動車産業のDNAは、現在のEV転換期においても脈々と受け継がれています。

次に読むべきテーマ: Vol.6 ドイツ自動車歴史1950年代:戦後復興から世界への挑戦