はじめに

1930年代のドイツ自動車業界を振り返ると、まさに「激動」という言葉がぴったり当てはまる。政権が変わり、国の方針が180度転換し、技術者たちは新しい挑戦に直面した。この10年間で、ドイツの自動車産業は根本的に変貌を遂げることになる。

当時のドイツは、自動車普及率において先進国の中でも明らかに遅れていた。1930年時点で人口1000人当たりの自動車保有台数はわずか23台¹。同じ時期のアメリカが200台、イギリスが41台だったことを考えると、その差は歴然としている²。

しかし、この状況が大きく変わる転機が1933年にやってきた。新政権の誕生とともに、自動車産業に対する国家的な関心が一気に高まったのである。特に注目すべきは、一般庶民でも手が届く価格の自動車を作ろうという「国民車構想」と、高速道路網「アウトバーン」の建設計画だった。

本記事では、技術革新の最前線で活躍したエンジニアたちの苦闘、既存メーカーの戦略転換、そして最終的に戦争経済へと向かう産業の変貌を、当時の資料をもとに詳しく見ていく。現代の電気自動車普及政策にも通じる教訓が、この時代には数多く隠されている。

政治体制の変化と自動車政策の大転換(1933-1934年)

新政権による産業政策の刷新

1933年1月30日にナチス政権が発足すると、ドイツの自動車産業政策は劇的な変化を遂げた³。それまでの政府が抱えていた経済不況への対策として、自動車産業が国家復興の象徴的存在に位置づけられたのである。

新政権のリーダーであるヒトラーは、自動車を単なる交通手段ではなく、国民の生活水準向上と国家威信を示すシンボルと捉えていた。1934年2月26日、ベルリンで開催された国際モーターショーにおいて、彼は画期的な発表を行う。それが「国民車構想」だった⁴。

この構想の核心は、労働者階級でも購入できる1000ライヒスマルク以下の大衆車を量産するというものだった。当時のドイツ自動車メーカーは、主に富裕層向けの高級車製造に特化しており、一般庶民には手の届かない存在だった。この市場構造を根本から変革しようという野心的な計画だったのである。

税制改革による市場刺激策

政府は自動車普及促進のため、段階的な税制優遇措置を導入した。1933年から1934年にかけて実施された自動車税制改革では、新車購入時の税負担軽減と小排気量車への特別優遇が盛り込まれた⁵。

この政策効果は数字にも表れている。ドイツ国内の自動車新規登録台数は、1932年の約43000台から1934年には約128000台へと約3倍に急増した⁶。まさに政策による市場刺激の成功事例と言えるだろう。

🗓️ 政策転換の軌跡(1933-1934年)

| 年月日 | 主要な政策・事件 |

|---|---|

| 1933年1月30日 | ナチス政権成立 |

| 1933年9月23日 | 初回アウトバーン建設着工(フランクフルト〜ダルムシュタット区間) |

| 1934年2月26日 | ベルリン自動車展示会で「国民車構想」正式発表 |

| 1934年6月22日 | 自動車産業振興のための特別基金設立(5億ライヒスマルク規模) |

天才技術者ポルシェ博士と「国民車」への挑戦(1934-1937年)

ポルシェ博士という人物

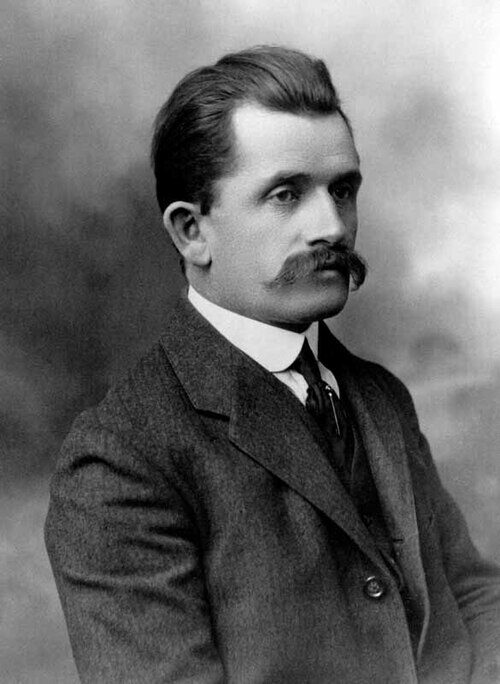

フェルディナント・ポルシェ博士(1875-1951年)は、現在のチェコ共和国にあたる地域の出身で、当時は既に自動車界では知らぬ者がいない技術の権威だった⁷。ダイムラー・ベンツやアウトウニオンでの豊富な経験を持つ彼に、1934年6月22日、国家自動車製造業協会から正式に「国民車」の設計依頼が舞い込んだ。

nicht angegeben, Public domain, ウィキメディア・コモンズ経由で

しかし、この依頼には非常に厳しい技術条件が付けられていた。最高速度100km/h以上、大人3名と子供2名が乗車可能、燃費は7リッターで100km走行(約14.3km/L)、エンジンは空冷式、そして販売価格は1000ライヒスマルク以下⁸。当時の技術水準を考えると、これらすべてを同時に満たすのは極めて困難な課題だった。

革新的な技術設計

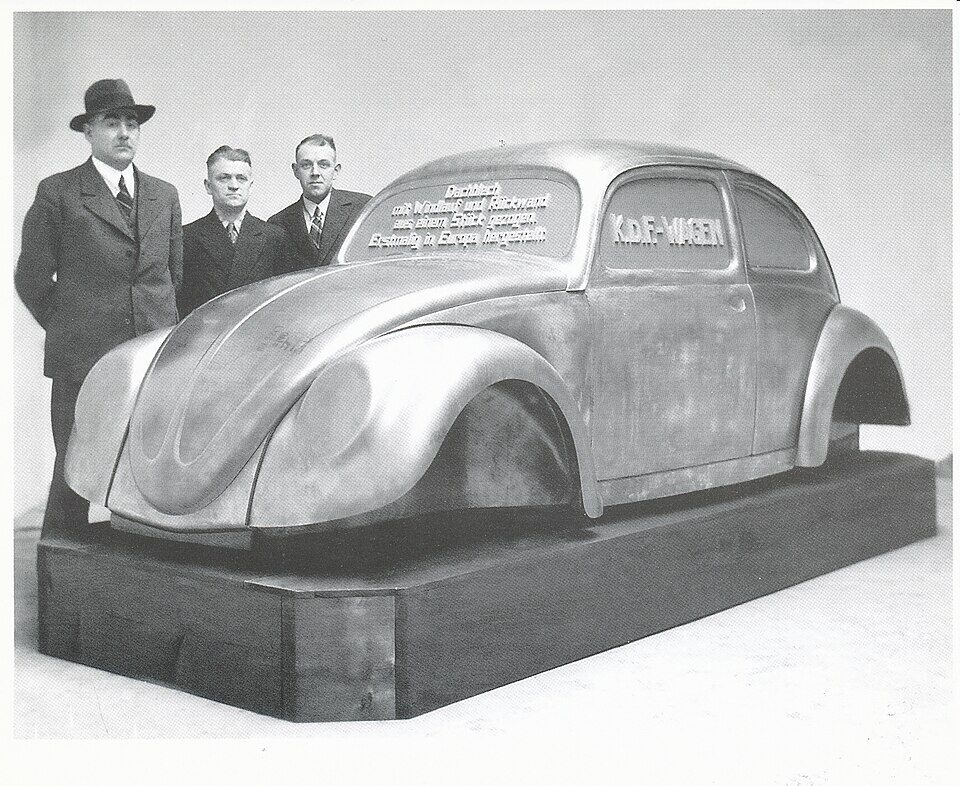

ポルシェの設計チームは1934年から1936年にかけて、VW30と呼ばれる3台の初期試作車を完成させた。これらの試作車は、ヒトラーが提示した厳しい条件(最高速度100km/h以上、価格1000マルク以下など)を満たすための最初の挑戦だった。そして、1937年には30台のテスト車両が製造され、アウトバーンで240万kmを超える過酷な走行試験が実施された。

」のコンセプトカーを発表。

Heinrich Hoffmann, Krause Papierwerke, Public domain, ウィキメディア・コモンズ経由で

この車の設計は当時としては革命的だった:リアエンジン・リアドライブ方式、空冷水平対向4気筒エンジン(排気量985cc、出力23.5馬力)、独立懸架サスペンション、そして流線型ボディ⁹。

Jjkujk, CC BY-SA 4.0, ウィキメディア・コモンズ経由で

同時代の量産車と比べて、この設計がいかに先進的だったかを示すデータがある👇🏼

📊 VW試作車と競合車の技術比較(1937年)

| 項目 | VW試作車 | 同時代競合車平均 |

|---|---|---|

| 最高速度 | 100 km/h | 75 km/h |

| 燃費 | 14.5 km/L | 9.2 km/L |

| エンジン出力 | 23.5 馬力 | 18.7 馬力 |

| 車両重量 | 750 kg | 980 kg |

| 販売予定価格 | 990 ライヒスマルク | 2400 ライヒスマルク |

生産体制の構築

1937年5月28日、国営企業「ドイツ国民車準備会社」(現在のフォルクスワーゲンの前身)が設立された¹⁰。生産拠点として選ばれたのは、ニーダーザクセン州ファレルスレーベン(現在のヴォルフスブルク)だった。

工場設計はアメリカのフォード・リバールージュ工場を参考とし、年産150万台という当時としては驚異的な生産能力を目標とした。この規模は、ドイツ国内需要を大幅に超える設定で、明らかに輸出も視野に入れた計画だった。

アウトバーン建設:世界初の高速道路システム誕生(1933-1939年)

単なる道路建設を超えた国家戦略

アウトバーン建設事業は、道路を作るという枠を大きく超えた総合的な国家戦略だった。1933年9月23日、フランクフルト〜ダルムシュタット区間(25km)で始まった建設工事は、1939年までに約3300kmの高速道路網を完成させ、世界初の本格的高速道路システムを構築した¹¹。

建設技術面での革新も注目に値する。片側2車線、中央分離帯設置、最大勾配4%、最小曲率半径300mという厳格な設計基準は、時速120km以上での高速走行を前提とした画期的なものだった¹²。さらに、単純な機能性だけでなく、景観への配慮も重視された。自然地形に沿った線形設計、計画的な植樹、美しく設計された休憩施設など、後の高速道路設計の手本となる要素が随所に織り込まれていた。

雇用創出効果とその実態

建設事業の雇用創出効果は確実にあった。最盛期の1936年には約125000人が直接雇用され、関連産業を含めると約38万人の雇用効果があったと推計される¹³。ただし、これらの数値については、政治的宣伝の要素も含まれており、実際の失業率改善への寄与度については慎重な検証が必要である。

資金調達は「アウトバーン建設公債」と「自動車税収入」で行われた。総建設費は約70億ライヒスマルク(現在価値で約280億ユーロ相当)に達し、当時のドイツ国家予算の約15%を占める巨額投資だった¹⁴。

🛣️ アウトバーン建設進捗の記録

| 年 | 総延長距離 | 主要な開通区間 |

|---|---|---|

| 1933年 | 25km | フランクフルト〜ダルムシュタット |

| 1934年 | 108km | ケルン〜ボン、ミュンヘン〜ザルツブルク区間追加 |

| 1935年 | 1086km | 北部・南部幹線の大部分完成 |

| 1936年 | 2010km | ベルリン・オリンピック開催時 |

| 1937年 | 2543km | 東西横断路線完成 |

| 1938年 | 3065km | オーストリア併合に伴う路線延長 |

| 1939年 | 3301km | 第二次世界大戦勃発時点 |

既存メーカーの戦略転換と技術競争の激化(1935-1939年)

高級車メーカーの対応戦略

国民車構想とアウトバーン建設は、既存の自動車メーカーに大きな戦略転換を迫った。特にメルセデス・ベンツ(ダイムラー・ベンツAG)は、1935年から中級車市場への本格参入を開始した。「170型シリーズ」(1700cc、35馬力、価格3200ライヒスマルク)で、政府の国民車に対抗する独自戦略を採用したのである¹⁵。

同時に、メルセデス・ベンツは高速走行技術の開発に注力した。1938年の「アウトバーン記録挑戦プロジェクト」では、ルドルフ・ウールンハウト設計の「W125記録車」で時速432.7kmの世界記録を達成し、ドイツ自動車技術の優位性を国際的にアピールした¹⁶。

Milan Tošnar, CC BY-SA 4.0, ウィキメディア・コモンズ経由で

BMWの革新的アプローチ

BMWは、さらに革新的な道を選んだ。1936年発表の「328ロードスター」は、軽量アルミボディ、6気筒2リッターエンジン(80馬力)、独立サスペンションの組み合わせで、スポーツカー分野での技術的優位を確立した¹⁷。この車種は1938年のミッレミリア(イタリア)で総合優勝を果たし、BMWの国際的評価を決定づける記念すべき勝利となった。

Al R, CC BY-SA 2.0, ウィキメディア・コモンズ経由で

忘れられがちな中小メーカーの挑戦

大手メーカーの陰に隠れがちだが、中小メーカーも独自の技術と哲学で国民車構想に挑戦していた。

**アドラー(Adler)**はフランクフルトを拠点とし、1934年に前輪駆動の「トルンプ・ユニオール」を発表。1リッター級エンジンと流線型ボディを採用し、都市部の若年層に人気を博した。技術者たちは「後輪駆動は時代遅れ」という信念で前輪駆動の可能性に賭けたが、量産コストと市場競争の現実に直面することになった。

Buch-t, CC BY-SA 3.0 DE, ウィキメディア・コモンズ経由で

**ハノマーク(Hanomag)**はハノーファーに拠点を置き、1938年に「1.3リッターサルーン」を発表。小型・軽量・低価格を実現し、国民車構想に最も近い民間モデルと評価された。特に農村部や地方都市での実用性の高さが支持された。

TaurusEmerald, CC BY-SA 4.0, ウィキメディア・コモンズ経由で

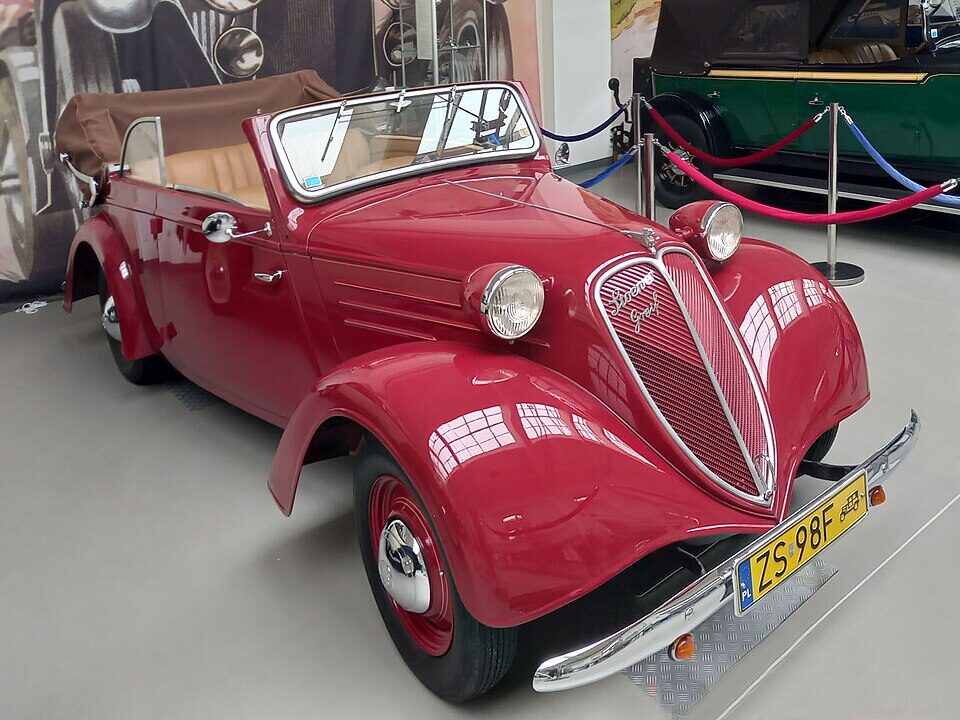

**ストーヴァー(Stoewer)**は当時のドイツ領シュテッティン(現在のポーランド)に拠点を置き、前輪駆動車「グライフ・ユニオール」を開発。技術的には先進的だったものの、販売網の弱さと資金不足により大きな市場展開には至らなかった。

Colaagri, CC BY-SA 4.0, ウィキメディア・コモンズ経由で

📈 ドイツ主要メーカー生産台数の推移(1933-1939年)

| 年度 | メルセデス・ベンツ | BMW | アウトウニオン | 総計 |

|---|---|---|---|---|

| 1933年 | 3,700台 | 1,500台 | 8,400台 | 41,000台 |

| 1935年 | 17,200台 | 5,400台 | 17,800台 | 95,600台 |

| 1937年 | 28,500台 | 15,200台 | 31,700台 | 268,200台 |

| 1939年 | 33,400台 | 22,100台 | 42,300台 | 351,800台 |

戦争への道:産業体制の軍需転換(1938-1939年)

民間産業から軍需産業への転換

1938年以降、ドイツ自動車産業は戦争経済体制への移行を余儀なくされた。「四カ年計画」第二期(1937-1940年)では、自動車産業の軍需転換が明確に規定され、民間車両生産は段階的に縮小された¹⁸。

フォルクスワーゲン工場では、1939年9月の戦争勃発と同時に、民間車両生産が完全に停止された。代わって、軍用車両「キューベルワーゲン」と水陸両用車「シュビムワーゲン」の生産に切り替えられた¹⁹。

Glunggenbauer, CC BY-SA 4.0, ウィキメディア・コモンズ経由で

この転換により、「5マルク積立制度」で車両購入を申し込んだ約34万人の国民は、結果的に車両を受け取ることができなくなった。積立金は戦争資金に転用され、戦後の補償問題となった²⁰。

既存メーカーの軍需転換

自動車完成車メーカーだけでなく、部品供給企業も軍需転換の波に巻き込まれた。ボッシュは点火系技術を航空機用に応用し、ZFはトランスミッションの軍用規格化を進めた。これらの技術蓄積は、戦後の民間車両開発において重要な基盤となることになる。

既存メーカーも軍需生産への転換を迫られた。メルセデス・ベンツは航空機エンジン生産を大幅に拡大し、BMWは軍用オートバイとエンジン製造に特化した。この時期の技術開発は、戦後の民間自動車技術発展の貴重な基礎となったが、同時に強制労働者の大規模動員という深刻な人権問題も発生した²¹。

強制労働者の動員は、ポーランド・チェコ・フランスなど占領地域からの労働力を中心に行われ、VW工場では最大で約12000人が従事していたとされる。これらの記録は戦後の企業責任問題として長期間にわたって議論され、1990年代以降に補償基金が設立された。

まとめ

1930年代のドイツ自動車産業史を振り返ると、技術革新の素晴らしさと政治的暗部が複雑に絡み合った、まさに光と影の10年間だったことがわかる。

フォルクスワーゲンの「国民車」プロジェクトは、確かに大衆自動車社会実現への道筋を示した画期的な試みだった。ポルシェ博士の技術革新、アウトバーンという世界初の本格的高速道路システム、そしてメルセデス・ベンツやBMWによる技術競争の激化は、純粋に技術史的な観点から見れば高く評価されるべき成果である。

しかし、これらの成果が政治的プロパガンダと表裏一体の関係にあり、最終的には戦争準備と強制労働という重大な人権侵害を伴っていた事実を忘れてはならない。特に、国民から集めた積立金が戦争資金に転用された問題や、占領地域からの強制労働者動員は、技術的成果の陰に隠された深刻な問題だった。

現代の自動車産業を考える上で、この時代の経験は貴重な教訓を与えてくれる。国家主導による産業革新の可能性と限界、技術開発と政治体制の複雑な関係性、インフラ整備と自動車普及の相互促進効果など、電気自動車普及や自動運転技術開発を進める21世紀の政策立案者にとっても参考になる要素が数多く含まれている。

技術は政治的に中立ではあり得ない。しかし、技術者たちの純粋な探求心と革新への情熱は、時代を超えて私たちに勇気と希望を与え続けている。1930年代ドイツの自動車産業史は、その両面を私たちに教えてくれる貴重な歴史的遺産なのである。

❓FAQ(よくある質問)

Q1: フォルクスワーゲンは本当にヒトラーが作らせた会社なのですか?

A: 1934年にヒトラーが「国民車構想」を発表し、フェルディナント・ポルシェ博士に設計を委託したのが起源です。ただし、実際の大量生産は戦後にイギリス軍管理下で始まり、「ビートル」として世界的成功を収めました。現在のフォルクスワーゲンは戦後に再建された民間企業です。

Q2: アウトバーンの建設は失業対策として本当に効果があったのですか?

A: 直接雇用は最大約12万5千人でしたが、当時の総失業者数(1933年約600万人)に対する比率で考えると限定的でした。むしろ軍需産業拡大や全体的な景気回復による複合的効果の方が大きかったと分析されています。

Q3: 1930年代のドイツ車は技術的に世界最先端だったのですか?

A: 空力技術、高速エンジン、サスペンション技術などの特定分野では確実に世界最高水準でした。しかし、量産技術や品質管理の面ではアメリカのフォードなどが優位でした。得意分野がそれぞれ異なっていたというのが正確な評価です。

Q4: なぜBMWやメルセデス・ベンツは国民車計画に参加しなかったのですか?

A: これらのメーカーは高級車・スポーツカー分野での技術的優位と収益性を重視し、政府の大衆車政策とは異なる独自戦略を採用したためです。結果的に、この判断は戦後の国際競争力強化につながりました。

Q5: 戦争勃発後、積立金を払った人々はどうなったのですか?

A: 約34万人が「5マルク積立制度」に参加しましたが、戦争により民間車生産が停止され、ほとんどの人が車両を受け取れませんでした。積立金は戦争資金に転用され、これは戦後長年にわたる補償問題となりました。

参考文献

¹ Statistisches Reichsamt (1932). "Kraftfahrzeugbestand im Deutschen Reich 1932"

² Mitchell, B.R. (1998). "International Historical Statistics: Europe 1750-1993"

³ Bundesarchiv (1933). "Reichsgesetzblatt I, Nr. 17, S. 83"

⁴ Völkischer Beobachter (1934年2月27日). "Der Führer verkündet den Bau des deutschen Volkswagens"

⁵ Reichsgesetzblatt (1933年4月1日). "Kraftfahrzeugsteuergesetz vom 1. April 1933"

⁶ Kraftfahrt-Bundesamt (1935). "Neuzulassungsstatistik 1932-1934"

⁷ Porsche, Ferdinand Jr. (1976). "We at Porsche: The Autobiography of Dr. Ferdinand Porsche"

⁸ RDA-Archiv (1934). "Lastenheft für den deutschen Volkswagen"

⁹ Volkswagen AG Unternehmensarchiv (1937). "Technische Spezifikationen VW30-Prototyp"

¹⁰ Hopfinger, K. (1986). "The Volkswagen Story: From People's Car to Global Brand"

¹¹ Bundesministerium für Verkehr (1984). "50 Jahre Autobahn in Deutschland 1933-1983"

¹² Schütz, E. & Gruber, E. (1996). "Mythos Autobahn: Entstehung und Entwicklung des deutschen Autobahnnetzes"

¹³ Overy, Richard (1994). "War and Economy in the Third Reich"

¹⁴ Reichsbank (1939). "Geschäftsbericht der Reichsbank für das Jahr 1938"

¹⁵ Mercedes-Benz Archiv (1935). "Verkaufszahlen und Modellpolitik 1933-1939"

¹⁶ Auto Union Archiv (1938). "Rekordfahrten auf der Autobahn: Dokumentation"

¹⁷ BMW Group Archiv (1976). "75 Jahre BMW Automobilbau"

¹⁸ Reichswirtschaftsministerium (1937). "Vierjahresplan zweite Phase 1937-1940"

¹⁹ Volkswagen AG (1998). "The Volkswagen Chronicle: From the Beetle to a Global Player"

²⁰ Mommsen, H. & Grieger, M. (1996). "Das Volkswagenwerk und seine Arbeiter im Dritten Reich"

²¹ Herbert, U. (1999). "Fremdarbeiter: Politik und Praxis des Ausländer-Einsatzes in der Kriegswirtschaft des Dritten Reiches"

次に読むべき関連記事:「Vol.5 ドイツ自動車歴史1940年代:戦火の中で生まれ変わった鋼鉄の巨人たち」でこの続きの物語をお読みください 🚗