はじめに 🚗

ドイツといえば、誰もが思い浮かべるのは精密な工業技術と高品質な自動車でしょう。現在のメルセデス・ベンツ、BMW、アウディといったプレミアムブランドが世界市場を席巻する姿は、もはや当然のように受け取られています。

しかし、これらのブランドが今日の地位を築くまでの道のりには、想像を絶する困難がありました。特に1920年代は、第一次世界大戦という史上最悪の破壊から立ち上がり、わずか10年間で世界的な自動車大国へと変貌を遂げた、まさに奇跡の時代だったのです。

戦争に敗れたドイツでは、1919年にワイマール共和国が成立しました。この新しい共和制国家が歩んだ1920年代は、後に「黄金の20年代(Goldene Zwanziger)」と呼ばれることになります。首都ベルリンでは芸術文化が花開き、社会全体に活気が戻ってきました¹。そして、この文化的復活を支えたのが、工業、とりわけ自動車産業の劇的な復興だったのです。

本稿では、1920年から1929年までの激動の10年間を通じて、ドイツの自動車産業がいかにして絶望的な状況から世界的競争力を獲得していったかを詳しく見ていきます。この物語は単なる産業史ではなく、人間の不屈の精神と技術への情熱が生み出した、真の復活劇なのです。

戦後の荒廃からの出発(1920-1923年) ⚙️

戦争が残した深い傷跡

1918年11月、第一次世界大戦が終結したとき、ドイツは国家として存続の危機に瀕していました。ドイツ帝国は崩壊し、翌年成立したワイマール共和国は、ヴェルサイユ条約による厳しい制約の中で国家再建という困難な課題に立ち向かわねばなりませんでした。

自動車産業の状況も深刻でした。戦時中、各メーカーの工場は軍需品の製造に特化しており、民間向け自動車の生産技術やノウハウは大幅に後退していました。ダイムラー・モトーレン・ゲゼルシャフト(後のメルセデス・ベンツ)やベンツ&ツィーエといった老舗企業でさえ、戦時中に蓄積した航空機エンジンやトラック製造の経験を、いかにして乗用車生産に活かすかという基本的な課題に直面していたのです²。

ハイパーインフレーションの悪夢

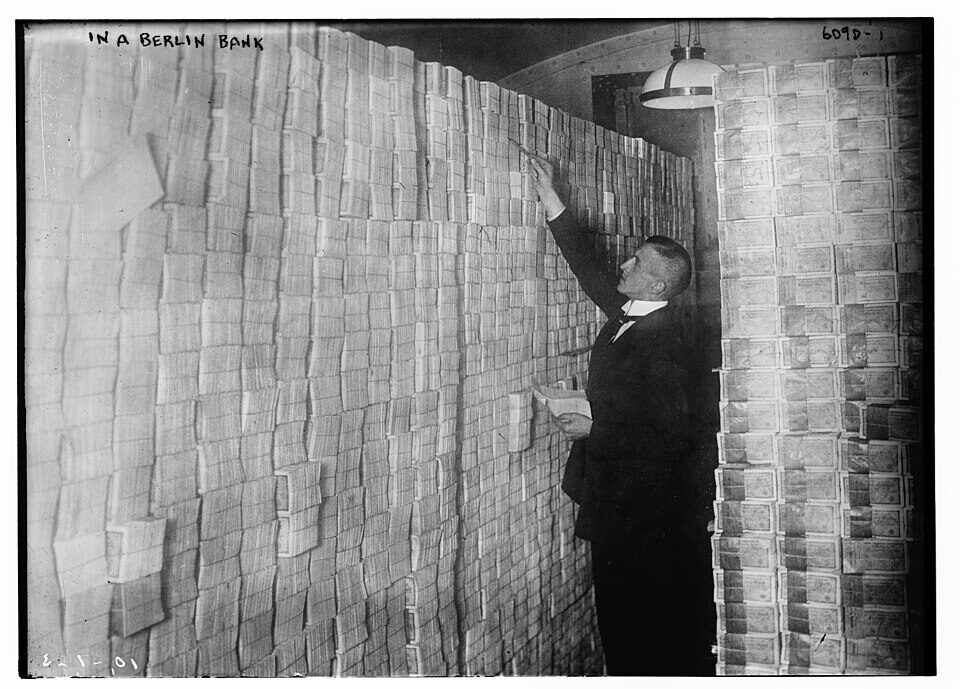

さらに追い打ちをかけたのが、戦時賠償金の支払いとそれに伴う通貨の大量発行でした。この結果、ドイツは人類史上まれに見る激しいインフレーションに見舞われることになります。

1921年から1923年にかけてのハイパーインフレーションは、ドイツ経済と社会に壊滅的な打撃を与えました。自動車のような高額商品の価格は月単位で数倍に跳ね上がり、中間層の購買力は事実上消失してしまいました。メーカー各社は外国通貨での取引や物々交換を余儀なくされ、正常な商業活動がほぼ不可能な状態が続きました³。

Bain News Service, publisher, Public domain, ウィキメディア・コモンズ経由で

混乱の中で生まれた新星:BMW

この混乱期にあって、注目すべき新しい企業が産声を上げました。それがBMWです。

BMWの歴史は複雑で興味深いものです。そもそもの起源は1916年3月7日に設立された「Bayerische Flugzeugwerke AG(バイエリッシュ・フルクツォイクヴェルケ)」にありました。一方で、1917年にはカール・ラップの「Rapp Motorenwerke」が「Bayerische Motoren Werke(バイエリッシュ・モトーレン・ヴェルケ)」に社名を変更しており、1922年にこれらが統合されて現在のBMWが正式に誕生したのです⁴。

当初は航空機エンジンの製造を主事業としていたBMWですが、1919年のヴェルサイユ条約によって航空機製造が禁止されると、生き残りをかけた事業転換に踏み切りました。そして1923年、BMWは記念すべき第一作となるオートバイ「R32」を世に送り出しました。このモデルには水平対向2気筒エンジンとシャフトドライブが採用されており、後のBMWモーターサイクルの技術的基盤となる重要な特徴を備えていました⁵。

📊 戦後復興期主要出来事年表

- 1919年:ワイマール共和国成立、ヴェルサイユ条約締結

- 1920年:各自動車メーカーで民需転換本格化開始

- 1921年:インフレーション加速、自動車価格高騰

- 1922年:ハイパーインフレーション深刻化、BMW正式統合

- 1923年:BMW初のオートバイR32発表、通貨改革実施

通貨改革がもたらした転機

1923年末、ドイツ政府は思い切った通貨改革を断行しました。新通貨「レンテンマルク」の導入により、経済は驚くほど急速に安定化したのです。この改革は、自動車産業にとってまさに救世主となりました。安定した通貨制度の下で、各メーカーはようやく長期的な視野での設備投資と技術開発に取り組むことができるようになったのです。

ドイツレンテンバンク, Public domain, ウィキメディア・コモンズ経由で

技術革新と市場拡大の時代(1924-1928年) 🚀

歴史的大合併:メルセデス・ベンツの誕生

1926年6月28日、ドイツ自動車史上最も重要な出来事が起こりました。ダイムラー・モトーレン・ゲゼルシャフトとベンツ&ツィーエ社が合併し、「ダイムラー・ベンツAG」が誕生したのです⁶。

この合併の意義は計り知れませんでした。カール・ベンツとゴットリープ・ダイムラーという、自動車界の二大巨頭が築き上げた技術と伝統が、ついに一つの企業の下に結集されたのです。新会社の製品は「メルセデス・ベンツ」ブランドとして統一され、高級車市場において他を寄せ付けない圧倒的な地位を築いていくことになります。

特に1928年に登場した「SSK」は、当時の技術水準を大きく超えた傑作でした。7.1リッター直列6気筒スーパーチャージャー付きエンジンを搭載し、最高出力250馬力という驚異的な性能を誇りました⁷。この車は単なる移動手段を超えて、ドイツ工業技術の粋を結集した芸術作品とも呼べる存在でした。

Jakub "Flyz1" Maciejewski, CC BY-SA 3.0, ウィキメディア・コモンズ経由で

BMWの四輪車進出

一方、BMWも着実に事業拡大を進めていました。1928年、同社は自動車製造会社ディキシー・ヴェルケを買収し、四輪車市場への本格参入を果たしました。翌1929年には「BMW 3/15」(BMW Dixi)の生産を開始し、小型車市場でのポジション確立を目指しました⁸。

このモデルの投入により、BMWは二輪車から四輪車への事業拡大を実現し、総合的な移動手段メーカーとしての基盤を築いたのです。

Vauxford, CC BY-SA 4.0, ウィキメディア・コモンズ経由で

市場の多様性と競争の激化

1920年代後半のドイツ自動車産業の真の特徴は、その驚くべき多様性にありました。各メーカーが明確に差別化された市場セグメントで競争を繰り広げていたのです。

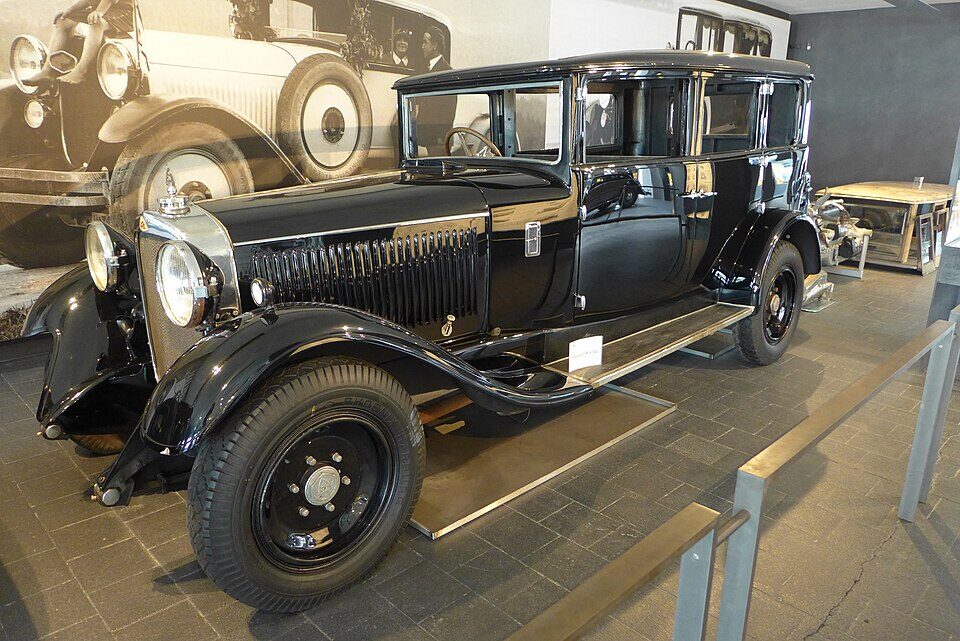

超高級車市場では、マイバッハが絶対的な地位を占めていました。同社は1909年の設立以来、ダイムラーの技術者だったヴィルヘルム・マイバッハによって運営されており、1920年代には「W3」「W5」といった豪華絢爛な大型車を貴族や富裕層向けに製造していました。

Bahnfrend, CC BY-SA 4.0, ウィキメディア・コモンズ経由で

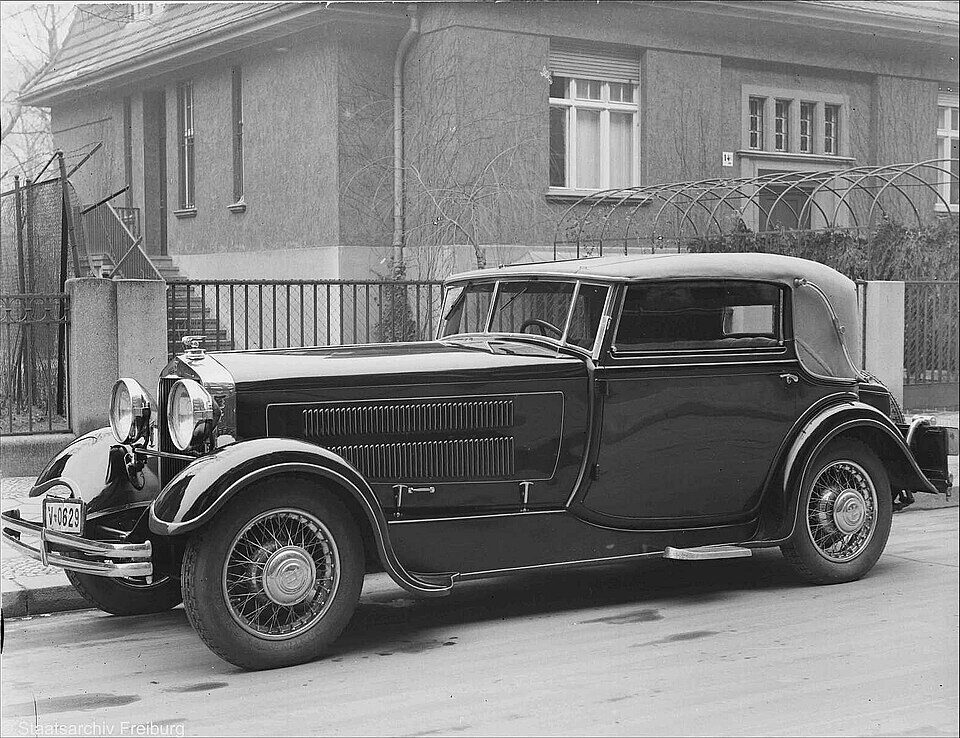

高級車市場では、メルセデス・ベンツと激しく競り合っていたのがホルヒでした。同社はV型8気筒エンジンを搭載した「タイプ8」シリーズで技術的優位性を実証し、最高級車メーカーとしての評価を確立していました。

Landesarchiv Baden-Württemberg, Staatsarchiv Freiburg W 134 Nr. 002780, CC BY 4.0, ウィキメディア・コモンズ経由で

中型車市場では、アウディの前身である「アウディ・アウトモビールヴェルケ(Audi Automobilwerke)」が活発に活動していました。フランクフルトを本拠とするアドラーも、自動車とオートバイの両分野で高い技術的評価を獲得していました。

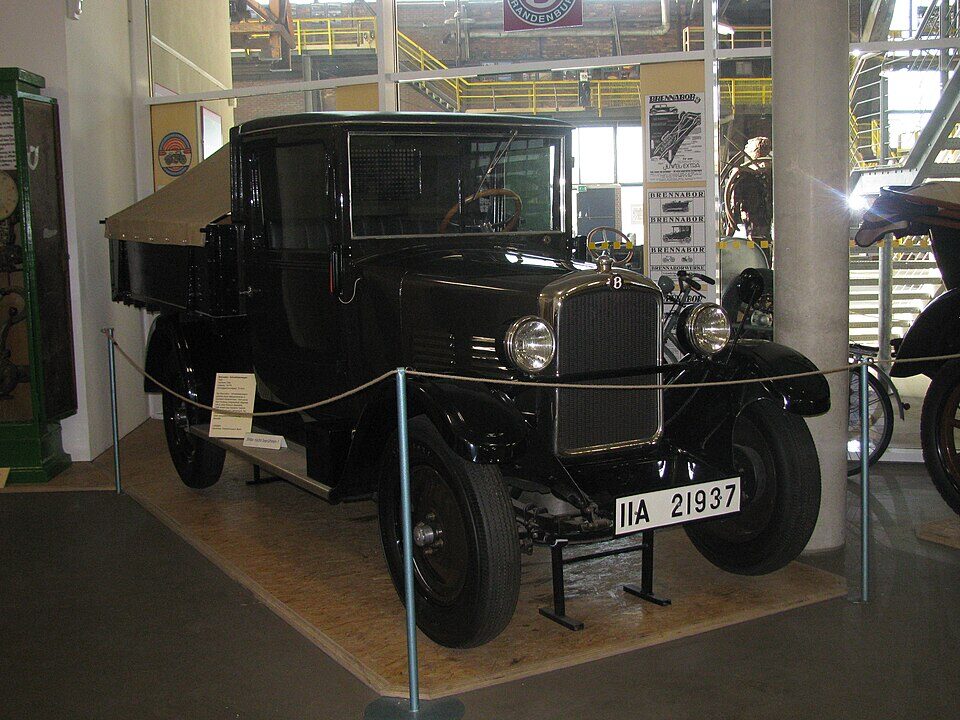

小型車・大衆車市場では、DKWとヴァンダラーが技術革新を推進していました。特に注目すべきは、自転車製造から自動車に転換したブレンナボール(Brennabor)の存在でした。同社は1920年代前半に「Typ P」、中期には「Typ R」で着実な成功を収めており、1920年代中期には一時期ドイツ第2位の自動車メーカーにまで成長していました⁹。

グワフトン, CC BY-SA 4.0, ウィキメディア・コモンズ経由で

大量生産システムの導入

この時期、ドイツでも大衆車への関心が急速に高まっていました。オペルは1924年に流れ作業による大量生産システムを導入し、より多くの人々が購入可能な価格帯での自動車製造を目指しました¹⁰。これは、アメリカで成功を収めたフォード・システムのドイツ版導入であり、産業全体の効率化に大きな影響を与えました。

📈 1920年代後半ドイツ自動車生産台数推移

出典:ドイツ自動車工業会(VDA)統計資料¹¹

- 1925年:約35,000台

- 1926年:約41,000台

- 1927年:約86,000台

- 1928年:約102,000台

- 1929年:約116,000台

この数字を見ると、1925年から1929年にかけて生産台数が3倍以上に増加していることがわかります。これは、技術革新と市場拡大が相乗効果を生み出していた証拠といえるでしょう。

頂点を極めた1929年とその後の暗雲 🌍

技術的達成の頂点

1929年は、多くの意味で1920年代ドイツ自動車産業の集大成となる年でした。各メーカーが技術的にも商業的にも頂点に達していたのです。

メルセデス・ベンツは、後に「シルバーアロー」として伝説となるレーシングカーの技術的原型を完成させつつありました。SSKで証明されたスーパーチャージャー技術は、モータースポーツの世界でも圧倒的な優位性を示していました。

マイバッハは「ツェッペリン」シリーズで、V型12気筒7リッターエンジンという当時としては驚異的な豪華仕様を実現していました。これらの車両は、単なる移動手段を超えて、ドイツ工業技術の威信をかけた作品でした。

BMWは1929年、ディキシーブランドでの四輪車生産を軌道に乗せ、翌年からのBMWブランド乗用車投入に向けた準備を整えていました。同社の二輪車部門も、R52やR62といった新型モデルで市場シェアを着実に拡大していました。

明確なセグメント分化

1929年のドイツ自動車市場は、極めて明確なセグメント分化を示していました。

超高級車市場(価格帯2万マルク以上)では、マイバッハが独占的地位を維持していました。これらの車両は、王侯貴族や大富豪などの限られた顧客層を対象としており、究極の贅沢と技術の融合を体現していました。

高級車市場(1万-2万マルク)では、メルセデス・ベンツとホルヒが熾烈な競争を展開していました。両社とも技術的な優越性を競い合い、この競争が結果的に技術水準の向上をもたらしました。

中型車市場(5,000-1万マルク)では、アウディ・アウトモビールヴェルケ、アドラー、NAGが三つ巴の競争を繰り広げていました。この価格帯こそが、当時急速に拡大していた中産階級にとって現実的な選択肢となっていました。

最も活気に満ちていたのが小型車・大衆車市場(3,000-5,000マルク)でした。DKW、ヴァンダラー、ブレンナボール、ロイドが技術革新と価格競争を激しく展開していました。特にDKWの前輪駆動技術は、後の自動車史に大きな影響を与える画期的な試みでした。

国際市場での成功

ドイツ車の品質は国際的にも高い評価を獲得しており、1929年には自動車輸出が急速に拡大しました。特にメルセデス・ベンツの高級車は、アメリカ市場でプレミアムブランドとしての確固たる地位を築き上げました。

興味深いのは、商用車分野でもドイツ勢が国際競争力を発揮していたことです。ハノマーグの小型トラックやNAGの大型商用車は、近隣諸国への輸出で着実な成功を収めていました。この商用車輸出の成功は、後にドイツが「ヨーロッパの工場」と呼ばれるようになる基盤の一つとなりました。

世界恐慌の影響と業界再編への胎動

しかし、この好調な発展に暗雲が立ち込めました。1929年10月のウォール街大暴落に端を発する世界恐慌は、順風満帆だったドイツ自動車産業にも深刻な打撃を与えることになったのです。

アメリカからの資本引き上げにより、ドイツ経済全体が急激な収縮を余儀なくされました。自動車のような高額耐久消費財の需要は特に敏感に反応し、多くのメーカーが生産調整を迫られました¹²。

この危機への対応として、業界再編の動きも見え始めました。20社を超える中小メーカーが乱立する状況の中で、規模の経済と技術開発力の重要性がより明確に認識されるようになったのです。これが、1932年のアウトウニオン結成(ホルヒ、アウディ、DKW、ヴァンダラーの4社合併)への道筋を形成していました。

🔧 1920年代ドイツ自動車技術革新マイルストーン

- 1922年:BMW、Bayerische Motoren Werke として正式統合

- 1923年:BMW、オートバイR32でシャフトドライブ実用化

- 1924年:オペル、流れ作業導入で大量生産体制確立

- 1925年:マイバッハW5、超高級車市場で技術的優位確立/フォード・ドイツ設立

- 1926年:ダイムラー・ベンツ合併、メルセデス・ベンツブランド誕生

- 1927年:ハノマーグ、小型商用車「コミッサー」で商用車市場拡大

- 1928年:メルセデス・ベンツSSK、7.1Lスーパーチャージャー技術の完成

- 1929年:BMW 3/15で四輪車本格参入、ホルヒ「タイプ8」V8エンジン採用

外資系企業の進出と市場の国際化

1920年代のドイツ自動車産業で見逃せないのが、外資系企業の進出です。1925年にはフォード・ドイツがケルンに設立され、T型フォードの現地生産を開始しました¹³。これは後のドイツ自動車産業の国際化に大きな影響を与えることになる重要な出来事でした。

この時期には、商用車・特殊用途車両分野でも重要な発展がありました。ハノーファーを本拠とするハノマーグは、商用車・トラクター・農業機械の製造で重要な地位を占めており、戦後復興期の物流を支える重要な役割を果たしていました。

ベルリンのNAG(Nationale Automobil-Gesellschaft)は、乗用車から商用車まで幅広いラインナップを展開し、首都という地の利を活かして政府機関や官公庁向けの車両供給でも重要な存在となっていました。

まとめ:奇跡の10年間が残した遺産 ✨

1920年代のドイツ自動車産業は、文字通り「絶望から希望への」劇的な転換を成し遂げた奇跡の10年間でした。第一次世界大戦の敗戦とハイパーインフレーションという人類史上稀に見る困難から出発しながら、1920年代末には世界有数の自動車生産国としての確固たる地位を確立したのです。

この驚異的な成功にはいくつかの重要な要因がありました。

まず、戦時中に蓄積された金属加工技術や精密機械技術を民需分野に巧みに転換できたことです。軍需産業で培った高度な技術力が、平和利用の分野で新たな価値を生み出したのです。

次に、伝統的な職人技術と近代的な大量生産システムを絶妙に組み合わせることができたことです。ドイツ独特の徒弟制度に基づく高い技能と、アメリカ由来の効率的な生産手法が融合し、高品質と量産性を両立させることに成功しました。

そして何より重要だったのは、BMW、メルセデス・ベンツ、マイバッハ、ホルヒ、アウディなど各メーカーが、それぞれ明確な技術路線とブランドアイデンティティを確立できたことです。各社が差別化された市場セグメントで競争することで、技術革新が促進され、産業全体の競争力向上につながりました。

特に印象深いのは、1920年代末時点でドイツに20社を超える自動車メーカーが存在していたことです。超高級車のマイバッハから、大衆車のDKW、商用車のハノマーグ、新参者のBMW、そして外資系のフォード・ドイツまで、この驚くべき多様性こそが1930年代以降の業界再編と、現代に至る競争力の源泉となったのです。

自動車を発明した国として、ドイツは二度の世界大戦によって疲弊しましたが、自動車産業によって見事に復興を果たしました。1920年代はその象徴的な時代であり、現在に至るドイツ自動車産業の競争力の源泉がこの時期に確実に形成されたといえるでしょう。

ただし、1929年の世界恐慌は、この順調な発展に深刻な影を落としました。続く1930年代は、経済的困難と政治的混乱の中で、ドイツ自動車産業は全く新しい試練に直面することになります。それは国家社会主義体制下での統制経済であり、「国民車」構想の実現という、また別の歴史の一ページでした。1920年代の自由な市場競争による技術革新の黄金時代は、こうして一つの終わりを告げることになったのです。

参考文献一覧 📚

¹ BMW Group Classic, "Company History 1916-1922", München, 2020

² Wikipedia Contributors, "History of BMW", Accessed 2024

³ Mercedes-Benz Classic Archive, "Die Fusion von Daimler und Benz 1926", Stuttgart, 2001

⁴ BMW Unternehmensarchiv, "Der Einstieg in den Automobilbau 1928-1932", München, 2003

⁵ Mercedes-Benz Public Archive, "SSK Technical Specifications", Stuttgart, 1929

⁶ Mercedes-Benz Classic Archive, "Die Fusion von Daimler und Benz 1926", Stuttgart, 2001

⁷ Mercedes-Benz Public Archive, "SSK Technical Specifications", Stuttgart, 1929

⁸ BMW Unternehmensarchiv, "Der Einstieg in den Automobilbau 1928-1932", München, 2003

⁹ Auto Union Archive, "Die Vorgeschichte der Fusion 1932", Ingolstadt, 1988

¹⁰ Opel Corporate History, "Fließbandproduktion in Rüsselsheim", Frankfurt, 1985

¹¹ Verband der Deutschen Automobilindustrie, "Produktionsstatistik 1920-1930", Berlin, 1931

¹² Wirtschaftsarchiv Baden-Württemberg, "Die Weltwirtschaftskrise und die deutsche Automobilindustrie", Stuttgart, 1985

¹³ Ford-Werke AG Corporate History, "Die Anfänge in Deutschland 1925-1930", Köln, 1975

よくある質問(FAQ) ❓

Q: 1920年代のハイパーインフレーションは自動車価格にどのような具体的な影響を与えたのですか?

A: 1921-1923年のハイパーインフレーション期には、自動車価格が月単位で数倍に跳ね上がる異常事態となりました。中間層の購買力は著しく低下し、メーカー各社は外貨建て価格での販売や物々交換による取引を余儀なくされました。実際、1923年初頭に数千マルクだった自動車が、年末には数百万マルクになるという信じがたい状況でした。

Q: BMWが最初からエンジン製造会社だったというのは事実なのでしょうか?

A: BMWの成り立ちは実際には複雑です。1916年に航空機製造会社Bayerische Flugzeugwerke AGとして設立され、1917年にはRapp MotorenwerkeがBayerische Motoren Werkeに改名、そして1922年にこれらが統合されて現在のBMWが誕生しました。第一次大戦後の航空機製造禁止により、1923年にオートバイ、1928年に自動車製造に参入したというのが正確な経緯です。

Q: メルセデス・ベンツの合併にはどのような戦略的意図があったのでしょうか?

A: ダイムラーとベンツの1926年合併は、戦後復興期の厳しい競争環境を生き抜くための戦略的判断でした。技術力・生産能力・販売網を統合することで規模の経済を実現し、より強力な競争力を獲得することが主な目的でした。結果として、高級車市場での圧倒的な地位確立に成功しています。

Q: 1920年代のドイツ車は当時から輸出に積極的だったのですか?

A: はい、特に1925年以降は海外市場への展開を積極的に推進しました。メルセデス・ベンツの高級車は米国市場で非常に高い評価を得て、「ドイツ製=高品質」というブランドイメージの確立に大きく貢献しました。商用車分野でも近隣諸国への輸出が拡大し、産業全体の国際競争力向上につながりました。

Q: 1920年代にはメルセデス・ベンツ以外にどのような特色あるメーカーが活動していたのですか?

A: 当時のドイツには驚くほど多様なメーカーが存在していました。超高級車のマイバッハ、高級車のホルヒ、中型車のアウディ・アウトモビールヴェルケやアドラー、大衆車・小型車のDKWとヴァンダラー、新興の二輪車メーカーから四輪に進出するBMW、大量生産を目指すオペル、さらには外資系のフォード・ドイツなど、各社が明確に差別化された市場セグメントで活発に競争していました。

🔗 関連記事・次に読むべきテーマ:VVol.4 ドイツ自動車歴史 1930年代:政治の嵐の中で花開いた技術革新