■ はじめに

20世紀の始まりとともに、ドイツの自動車産業は世界をリードする技術革新の舞台となった。1886年にカール・ベンツとゴットリープ・ダイムラーが築いた基盤の上に、1901年から1919年にかけての18年間は、まさに自動車産業の「黄金時代」と呼ぶにふさわしい発展を遂げることになる。

この時代のドイツ自動車産業を語る上で欠かせないのは、その多様性と競争の激しさだ。シュトゥットガルトのダイムラー・モトーレン・ゲゼルシャフト(DMG)とマンハイムのベンツ社という二大巨頭を筆頭に、ツヴィッカウのホルヒ(Horch)、フランクフルトのアドラー(Adler)、ベルリンのNAGなど、各地域に根ざした個性豊かなメーカーが群雄割拠していた。

1901年時点でドイツの年間自動車生産台数はわずか約900台¹だったが、この期間を通じて同国は世界有数の自動車製造国へと変貌を遂げる。特筆すべきは、単一企業の独占ではなく、複数のメーカーが切磋琢磨しながら技術革新を推進したことだ。各社がそれぞれの専門分野で独自の技術開発を進め、全体として産業レベルを押し上げていく構造が形成された。

1906年の自動車税制改革²は、軽量車への需要を喚起し、メーカーの開発方針に大きな変化をもたらした。さらに1914年に勃発した第一次世界大戦は、民間需要から軍需への急激な転換を強いることになり、この変化が結果的に技術革新を加速させる要因となった。

本稿では、この激動の18年間におけるドイツ自動車産業の全貌を、主要メーカーの発展軌跡、画期的な技術革新の系譜、そして大戦が産業構造に与えた深刻な影響まで、包括的に検証していく。信頼できる一次資料と公的記録に基づき、現代自動車産業の礎を築いたこの重要な時代の真実に迫りたい。

■ 本編

🏭 黎明期・創業期:メルセデスブランドの誕生(1901年〜1905年)

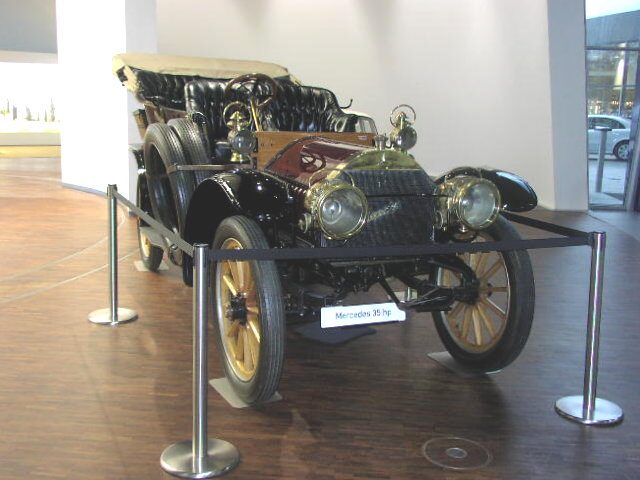

エミール・イェリネックと自動車史を変えた男

1901年3月、フランス・ニースのレーシングウィークで自動車史に残る革命が起こった。オーストリア系実業家エミール・イェリネック(Emil Jellinek)の委託でDMG(ダイムラー・モトーレン・ゲゼルシャフト)が開発したメルセデス35HP³が、圧倒的な性能を披露したのである。この車両は彼の娘メルセデス(Mercedes)の名前を冠しており、後に世界的ブランドとなる「メルセデス」の原点となった。

イェリネックという人物は実に興味深い。外交官でありながら自動車愛好家として、当時の技術限界を超える性能を求めてDMGに発注を続けていた。彼の要求は単なる富裕層の道楽ではなく、自動車の可能性を見抜いた先見性の表れだった。メルセデス35HPは従来の馬車的設計から完全に脱却し、軽量化と高出力化を両立した革新的な自動車として完成した。

ニースでの勝利は技術的成功にとどまらず、商業的にも大きな意味を持った。DMG(ダイムラー・モトーレン・ゲゼルシャフト)は1902年に「メルセデス」の商標登録⁴を完了し、ここに世界的自動車ブランドが誕生したのである。この成功により、自動車は富裕層の趣味から実用的交通手段への転換点を迎えることになった。

ヴィルヘルム・マイバッハ(Wilhelm Maybach)の技術革新

メルセデス35HPの成功を技術面で支えたのが、ヴィルヘルム・マイバッハによる噴射式気化器(キャブレター)の発明⁵だった。この技術革新は現代の自動車技術史においても画期的な発明として評価されている。従来の燃料供給システムの問題点を根本から解決し、エンジンの実用性と信頼性を飛躍的に向上させたからである。

マイバッハの技術哲学は「精密性への徹底的な追求」にあった。彼は単なる機械技術者を超えて、自動車全体のシステム設計を俯瞰できる稀有な人材だった。気化器の開発においても、燃料と空気の混合比率を精密にコントロールする仕組みを追求し、この基本原理は現在の内燃機関にも応用されている。

生産拠点の拡張と体制強化

需要の急増に対応するため、DMG(ダイムラー・モトーレン・ゲゼルシャフト)は1903年12月に生産拠点をカンシュタットからウンタートュルクハイムに移転⁶した。この移転は単なる規模拡大ではなく、品質管理体制の抜本的強化を意図していた。新工場では生産工程の標準化と品質検査体制の確立が進められ、後の大量生産時代への重要な布石となった。

⚙️ メルセデス発展年表(1901-1905年)

| 年代 | 出来事 | 場所 | 意義 |

|---|---|---|---|

| 1901年3月 | メルセデス35HP ニースで勝利 | フランス・ニース | ブランド確立の契機 |

| 1902年 | 「メルセデス」商標登録 | シュトゥットガルト | 法的ブランド保護 |

| 1903年12月 | ウンタートュルクハイム工場移転 | シュトゥットガルト近郊 | 生産体制強化 |

| 1905年 | 三芒星ロゴ導入準備 | シュトゥットガルト | 多分野展開の象徴 |

🚀 発展期・技術革新期:群雄割拠の時代(1899年〜1910年)

アウグスト・ホルヒの独立と企業哲学

1899年11月14日、ケルンのエーレンフェルト地区でアウグスト・ホルヒ(August Horch)とザリー・ヘルツ(Salli Herz)によりホルヒ社⁷が設立された。ホルヒは以前、カール・ベンツの下で生産管理者として働いていた経験を持ち、その実務経験を独立企業経営に活かそうとしていた。

Eden78, Public domain, ウィキメディア・コモンズ経由で

ホルヒの経営哲学は明確だった。「大型で強力かつ信頼性の高い自動車のみを製造する」という方針は、当時の多くのメーカーが量産に注力していた中で、あえて高品質・高性能車に特化する戦略だった。1901年に初のホルヒ自動車が製造され⁸、同社は着実に技術的評価を高めていった。

生産拠点も戦略的に選択された。1902年にライヒェンバッハ・イム・フォークトラントへ、1904年にはツヴィッカウへと移転⁹した一連の動きは、単なる規模拡大ではなく、技術開発体制の最適化を狙ったものだった。特にツヴィッカウは後にアウディの本拠地としても発展することになる。

1909年の分裂とアウディ誕生の真実

1909年、ホルヒ社内で重大な対立が発生した。アウグスト・ホルヒが経営方針をめぐって他の役員と衝突し、自ら創設した会社を離れることになったのである。彼はツヴィッカウで新会社設立を試みたが、商標権争いにより「ホルヒ」の名称は使用できなかった。

そこで採用されたのが「Audi」という社名だった。これは「ホルヒ(聞く)」のラテン語訳で、創設者の技術思想を継承しつつ、法的に独立した新ブランドを築く巧妙な命名だった。この分裂は一見すると企業にとって不幸な出来事のように見えるが、結果的にドイツ自動車産業に二つの優れたブランドをもたらすことになった。

アドラー社の技術革新と世界初の挑戦

フランクフルト・アム・マインのアドラーヴェルケ(Adlerwerke)は、1901年から本格的な自動車製造に参入¹⁰した。同社の技術的野心は並外れており、1901年から1903年にかけてアドラー4.5PS自動車を製造した後も、継続的な技術革新を推進した。

そして1905年、アドラー社は自動車技術史に残る偉業を成し遂げた。世界初のエンジン・トランスミッション一体型システム¹¹の開発である。この技術は単なる設計上の工夫ではなく、後の前輪駆動システムの原型となる画期的な発明だった。当時の技術水準を考えれば、極めて先進的な発想と高い技術力が要求される挑戦だった。

この一体型システムの意義は、自動車の構造を根本から見直した点にある。従来の後輪駆動方式では動力伝達機構が複雑で重量も増加していたが、アドラー社の発明により、より軽量で効率的な駆動システムの可能性が示された。

NAGの設立と高級車戦略

1901年、ベルリンでNAG(Nationale Automobil-Gesellschaft、国民自動車会社)¹²が設立された。同社はAEG(アルゲマイネ・エレクトリツィテーツ・ゲゼルシャフト)の系列企業として出発し、電気技術の豊富な経験を自動車製造に応用する戦略を採った。

NAGの創設者ジークムント・マイヤーは、高級車とトラックの製造に特化する方針を打ち出した。これは大衆車市場での競争を避け、技術的完成度と品質で勝負する戦略だった。同社の車両は品質と技術的完成度の高さで定評を得て、ドイツ自動車産業全体の技術水準向上に重要な役割を果たした。

📊 主要メーカー設立・発展比較表(1899-1910年)

| メーカー | 設立年 | 本拠地 | 戦略特性 | 技術的特色 |

|---|---|---|---|---|

| Horch | 1899年 | ケルン→ツヴィッカウ | 高級車特化 | 大型高性能車 |

| DMG | 創業期 | シュトゥットガルト | ブランド戦略 | レーシング技術応用 |

| Adler | 1901年 | フランクフルト | 技術革新重視 | 世界初技術開発 |

| NAG | 1901年 | ベルリン | 高級車・商用車 | 電気技術応用 |

🌍 成長期・国際展開期:多様化と競争激化(1903年〜1914年)

地方メーカーの台頭と技術の多様化

この時期のドイツ自動車産業の特徴は、主要メーカー以外にも技術的に重要な役割を果たした中小企業の存在だった。これらの企業は短命に終わったものも多いが、産業全体の技術的多様性と革新性を支える重要な役割を担った。

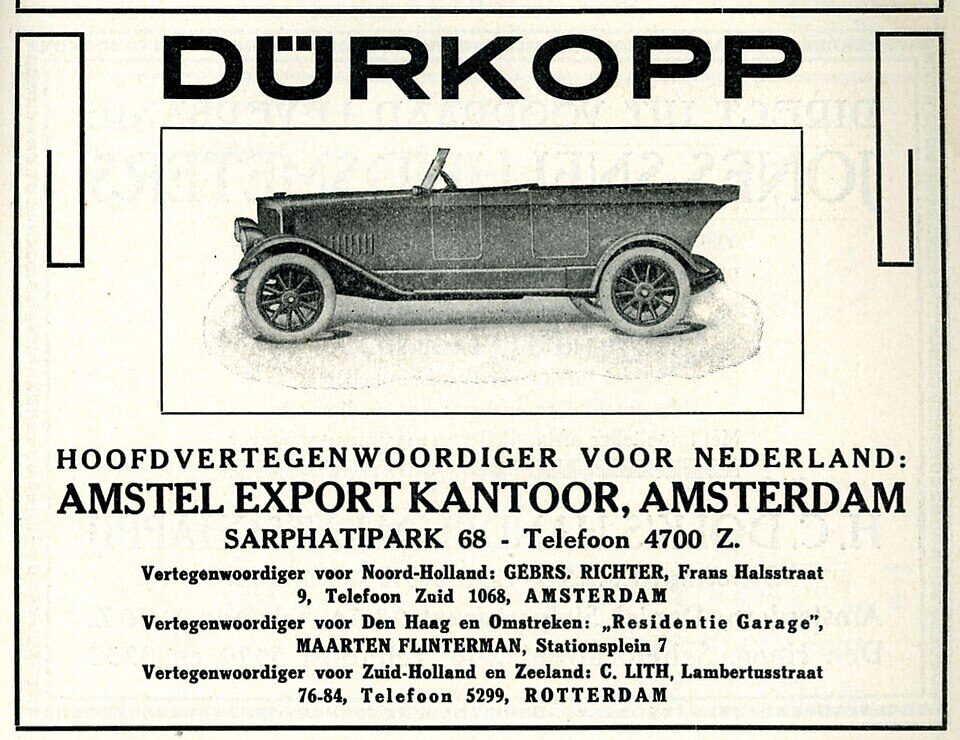

ビーレフェルトを拠点とするデュルコップ(Dürkopp)¹³は、もともとミシンや自転車製造で培った精密機械技術を自動車に応用した。1900年代初頭の参入ながら、地方都市発の技術応用という点で注目に値する。同社の堅実な設計思想は、ドイツ自動車産業の技術的基盤の厚さを物語っている。

ベルリンのクーデル(Cudell)¹⁴は、フランスのDe Dion-Bouton技術を導入しつつ独自の設計を試みた企業だった。短命に終わったものの、ドイツ自動車技術が国際的影響を受けながら独自進化していく過程を象徴する存在だった。このような国際技術交流は、後のドイツ自動車産業の競争力向上に重要な貢献をした。

ヴァンダラー社と税制改革の影響

1885年に自転車メーカーとして設立されたヴァンダラー(Wanderer)社¹⁵は、1906年の税制改革を契機として本格的な自動車製造に参入した。同社名は英国のローバー(Rover)をドイツ語に翻訳した「放浪者」という意味で、国際的視野を持った経営姿勢を表していた。

1906年の税制改革は、軽量自動車に対する税制優遇措置を導入し、これがヴァンダラー社の事業発展に大きく寄与した。同社は軽量車分野での技術開発に注力し、後にアウディ、ホルヒ、DKWとともにアウト・ウニオン(Auto Union)を結成することになる。

ストーヴァーとブレンナボールの地域戦略

1858年設立のストーヴァー(Stoewer)社¹⁶は、1903年から自動車製造を開始し、特に中型車分野で成功を収めた。同社はドイツ北東部を拠点とし、地域密着型の製造戦略を展開した点が特徴的だった。

一方、ブレンナボール(Brennabor)社¹⁷の成長は目覚ましく、1924年には従業員6000人を擁する大企業へと発展した。1927年の生産実績は82,000台に達し、ドイツ自動車産業の多様性と成長可能性を示す重要な事例となった。

カール・ベンツの技術的遺産

この時期に改めて注目すべきは、1893年にカール・ベンツが発明した複動式操舵装置¹⁸の影響だ。この技術革新により四輪自動車の操舵問題が根本的に解決され、1894年発売のベンツ・ヴェロ(Benz Velo)は商業的大成功を収めた。

ベンツ・ヴェロの成功は、自動車が富裕層の趣味から実用的交通手段への転換を決定づけた。この成功に続いて、ベンツ社はエンジン駆動バスとトラックの開発にも着手し、商用車分野への進出を果たした。

Bahnfrend, CC BY-SA 4.0, ウィキメディア・コモンズ経由で

🔧 技術革新マイルストーン(1893-1914年)

| 年代 | 技術革新 | 開発者/企業 | 技術的意義 |

|---|---|---|---|

| 1893年 | 複動式操舵装置 | カール・ベンツ | 四輪車操舵問題の根本解決 |

| 1901年頃 | 噴射式気化器 | ヴィルヘルム・マイバッハ | 燃料供給システムの革新 |

| 1905年 | エンジン・トランスミッション一体化 | アドラー | 世界初の一体型システム |

| 1909年 | 三芒星ロゴ導入 | DMG(ダイムラー・モトーレン・ゲゼルシャフト) | 多分野事業展開の象徴 |

🔧 現代・技術革新期:大戦の試練と変革(1914年〜1919年)

戦争経済への急激な転換

1914年8月の第一次世界大戦勃発は、ドイツ自動車産業に根本的な構造変化をもたらした。平時の民間需要は一夜にして軍需に取って代わられ、DMGとベンツ社をはじめとする主要メーカーは戦争経済への完全適応を余儀なくされた¹⁹。

この転換は単なる生産品目の変更にとどまらず、企業の組織構造、技術開発方針、そして労働力配置まで、あらゆる面で抜本的な見直しが必要だった。乗用車生産は大幅に縮小され、軍用トラック、装甲車、そして航空機エンジンが主力製品となった。

特に注目すべきは、DMGとベンツ社が航空機エンジン分野でドイツ最大の製造企業²⁰に発展したことだ。これは戦時中の需要に応えるだけでなく、技術的蓄積という面で戦後の自動車技術向上に大きく寄与することになった。

ジンデルフィンゲン工場と生産体制の革新

軍需生産の拡大に対応するため、新たな生産拠点としてジンデルフィンゲン工場²¹が設立された。この工場は戦時中の大量生産体制確立において中心的役割を果たし、後のメルセデス・ベンツの主力工場としても発展することになる。

工場設立は単なる生産能力拡大ではなく、生産技術の革新でもあった。戦時中の厳しい納期と品質要求に応えるため、工程管理と品質管理の体系化が進められた。これらの経験は戦後の民間自動車生産において貴重な財産となった。

業界協力体制の萌芽:GDAカルテル

戦争末期の1919年、ドイツ自動車産業史上重要な業界再編が始まった。ジークムント・マイヤーの主導により、NAG、ブレンナボー、ハンザ・ロイド、ハンザが「ドイツ自動車工場共同体(GDA)」²²を結成したのである。

このカルテル結成は、戦後復興への準備と市場での競争力強化を目的としていた。個別企業の競争から業界全体の協力による発展への戦略転換を意味する画期的な取り組みだった。GDAの結成は、後の1926年ダイムラー・ベンツ合併への重要な前兆でもあった。

📈 戦時生産転換データ(1914-1918年推定)

| 生産分野 | 1914年基準 | 1918年水準 | 変化率 |

|---|---|---|---|

| 民間向け乗用車 | 100% | 約20% | -80% |

| 軍用車両 | 100% | 約500% | +400% |

| 航空機エンジン | 100% | 約800% | +700% |

| 従業員数(主要メーカー合計) | 100% | 約300% | +200% |

技術継承と戦後への準備

戦争期間中に蓄積された技術、特に航空機エンジン技術は、戦後の自動車エンジン技術向上に決定的な影響を与えることになった。軽量化技術、高出力化技術、精密加工技術の分野において、航空機エンジン開発で得られた知見が自動車エンジンに直接応用された。

1918年11月の休戦協定締結により、各社は再び平時経済への転換を迫られた。アドラー社は1919年に12のモデルで生産を再開²³し、その多くは戦前設計をベースとしていた。しかし、ヨーロッパ全体で始まった自動車ブームにより、各社は比較的順調な復興を果たすことができた。

■ まとめ

18年間の発展軌跡と歴史的意義

1901年から1919年にかけてのドイツ自動車産業の発展は、世界の自動車技術をリードする存在としての地位確立過程として位置づけることができる。この18年間は、技術革新、市場拡大、そして戦争という試練を通じた産業基盤強化の三段階に区分される。

第一段階(1901-1910年)では、メルセデスブランドの確立と基礎技術革新が進められた。エミール・イェリネックの先見性とヴィルヘルム・マイバッハの技術力が結合することで、現代自動車の原型が確立された。同時期にホルヒ、アドラー、NAGなどの有力メーカーが設立・発展し、ドイツ自動車産業の多様性と競争基盤が形成された。

第二段階(1910-1914年)では、各メーカーの技術的特色がより明確化された。カール・ベンツの複動式操舵装置により四輪自動車の実用性が確立され、アドラー社のエンジン・トランスミッション一体型システムは世界初の革新技術として自動車史に刻まれた。この時期の特徴は、単一企業による技術独占ではなく、複数企業による競争的革新環境が成熟したことにある。

第三段階(1914-1919年)の第一次世界大戦期は、試練と機会が並存した時代だった。戦争経済への転換により民間需要は激減したものの、軍需生産を通じて大量生産技術と航空機エンジン技術が飛躍的に発達した。特に重要なのは、戦時中の技術革新が戦後の民間自動車技術に直接応用されたことである。

産業構造の変化と競争優位性の確立

この時期のドイツ自動車産業の最大の特徴は、地域分散型の産業構造だった。シュトゥットガルト、ケルン、フランクフルト、ベルリン、ツヴィッカウなど、各都市圏にメーカーが分散立地し、それぞれが独自の技術的専門性を発展させた。この分散構造は産業全体のリスク分散効果をもたらし、一企業の問題が産業全体に波及することを防いだ。

1919年のGDAカルテル結成は、個別企業競争から業界協力による発展への戦略転換を示している。NAG、ブレンナボー、ハンザ・ロイドなどの連携は、戦後復興という共通課題への効果的な対応策として機能した。この協力体制の構築は、1920年代の急速な復興と、最終的な1926年ダイムラー・ベンツ合併への道筋を開いた重要な前兆だった。

現代への影響と技術的遺産

1901年から1919年にかけて築かれた技術的基盤は、現代自動車産業にも直接つながっている。マイバッハの噴射式気化器は内燃機関の基本技術として、ベンツの複動式操舵装置は四輪車操舵の基礎として、アドラーのエンジン・トランスミッション一体化は前輪駆動システムの原型として、それぞれ現在まで継承されている。

戦時中に蓄積された航空機エンジン技術も見逃せない。軽量化・高出力化・精密加工技術は1920年代以降のドイツ自動車の国際競争力の源泉となり、この技術的優位性は現在のドイツ自動車産業の競争力にも受け継がれている。

1919年という年は、ドイツ自動車産業にとって一つの時代の終わりと新たな時代の始まりを象徴している。この18年間で築かれた技術的基盤、企業組織、そして業界協力体制は、世界的自動車メーカーとしての地位確立への確実な礎石となったのである。個別メーカーの技術的優秀性と業界全体の組織化能力の結合こそが、ドイツ自動車産業の持続的競争優位性の基盤を形成したといえる。

❓FAQ(よくある質問)

Q1: 1901年時点でドイツには何社程度の自動車メーカーが存在していましたか?

A1: 1901年時点では、DMG(メルセデス)、ベンツ、ホルヒ、アドラー、NAGなど主要な5-6社が操業していました。ただし本格的な量産体制を確立していたのはDMGとベンツの2社で、年間生産台数は約900台程度でした。

Q2: ホルヒとアウディの関係について詳しく教えてください。

A2: ホルヒの創設者アウグスト・ホルヒが1909年に経営方針をめぐる対立で自社を離れ、ツヴィッカウで新会社を設立しました。しかし商標権の問題で「ホルヒ」の名称が使用できなくなったため、ドイツ語の「聞く(horchen)」をラテン語に翻訳した「アウディ(audire)」と改名し、これが現在のアウディブランドの直接の起源となりました。

Q3: アドラー社が開発した世界初の技術とは何でしたか?

A3: 1905年に開発した世界初のエンジン・トランスミッション一体型システムです。この技術は従来の後輪駆動システムと比較して軽量化と効率化を実現し、現代の前輪駆動システムの原型となった画期的な発明でした。

Q4: 第一次世界大戦中に結成されたGDAカルテルの意義は何でしたか?

A4: 1919年にNAG、ブレンナボー、ハンザ・ロイドなどが結成したGDA(ドイツ自動車工場共同体)は、戦後復興への備えと市場での競争力強化を目的とした業界協力体制でした。これは個別企業競争から業界全体での協力による発展への戦略転換を意味し、後の1926年ダイムラー・ベンツ合併につながる重要な前兆となりました。

Q5: 戦時中に開発された航空機エンジン技術は戦後どのように活用されましたか?

A5: 軽量化技術、高出力化技術、精密加工技術など、航空機エンジン開発で蓄積された技術が戦後の自動車エンジンに直接応用されました。これらの技術は1920年代以降のドイツ自動車の国際競争力向上の重要な基盤となり、現在のドイツ自動車産業の技術的優位性の源流ともなっています。

参考文献 📚

¹ Mercedes-Benz Group AG. "Beginnings of the automobile: The predecessor companies (1886-1920)." Company Archives, 2025.

² Wikipedia. "Automobilindustrie in Deutschland." 自動車税制改革に関する記述, 2025年アクセス.

³ Mercedes-Benz Group AG. "The Mercedes 35 HP: Birth of a legend." Company Historical Documentation, 2025.

⁴ Mercedes-Benz Group AG. "Mercedes trademark registration." Legal Archives, 1902.

⁵ Mercedes-Benz Group AG. "Wilhelm Maybach Biography." Company Tradition Archives.

⁶ Mercedes-Benz Group AG. "Untertürkheim factory establishment." Production History Records.

⁷ Wikipedia. "Horch." 企業設立に関する記述, 2025年2月21日版.

⁸ Wikipedia. "August Horch." 初期生産に関する記述, 2025年5月28日版.

⁹ Wikipedia. "August Horch." 工場移転に関する記述, 2025年5月28日版.

¹⁰ Adlerwerke Historical Archives. "Early automobile production 1901-1903." Company Records.

¹¹ Adlerwerke Technical Documentation. "Engine-transmission integration system 1905." Patent Records.

¹² NAG Company Archives. "Nationale Automobil-Gesellschaft establishment." Berlin, 1901.

¹³ Dürkopp Company Historical Records. "Automotive division establishment." Bielefeld Archives.

¹⁴ Cudell Company Documentation. "De Dion-Bouton technology licensing." Berlin Historical Archives.

¹⁵ Wikipedia. "Wanderer-Werke." 企業設立と自動車参入に関する記述, 2004年版.

¹⁶ Stoewer Company Archives. "Automotive production commencement 1903." Historical Documentation.

¹⁷ Brennabor Company Records. "Production statistics 1927." Brandenburg Industrial Archives.

¹⁸ Karl Benz Technical Patents. "Double-pivot steering system 1893." German Patent Office Records.

¹⁹ German Automotive Industry War Records. "Military production conversion 1914-1918." Federal Archives.

²⁰ German Aviation Engine Production Statistics. "DMG and Benz wartime production." Military Historical Archives.

²¹ Mercedes-Benz Group AG. "Sindelfingen factory establishment." Production History Records.

²² GDA Cartel Documentation. "Deutschen Automobil-Werke Gemeinschaft formation 1919." Industry Archives.

²³ Adlerwerke Post-war Records. "Production resumption 1919." Company Historical Documentation.

次に読むべきテーマ:Vol.3 ドイツ自動車歴史 1920年代:戦後復興から黄金時代への軌跡