はじめに

今から約140年前、ドイツ南西部の小さな町マンハイムで、一人の機械技師が世界を変える発明を成し遂げました。1886年1月29日、カール・ベンツが取得したガソリンエンジン自動車の特許¹は、馬車に頼っていた人類の移動手段を根本から覆すことになったのです。

興味深いことに、同じ年の同じドイツで、シュトゥットガルト近郊のゴットリープ・ダイムラーも独自にガソリン自動車を開発していました。二人の天才が時を同じくして同じ発明に辿り着いたのは、決して偶然ではありません。19世紀後半のドイツが、まさに自動車誕生に必要な技術的土壌を備えていたからです。

この記事では、1886年から1900年までの15年間に焦点を当て、ドイツがいかにして世界の自動車産業の中心地となったかを詳しく見ていきます。単なる技術革新の話ではなく、一つの発明が社会全体を変えていく壮大なドラマでもあるのです。

当時のヨーロッパは第二次産業革命の真っ只中にありました。鉄道網の発達、電気の実用化、化学工業の躍進といった技術革新の波が押し寄せる中で、個人の移動手段も大きな変革の時を迎えていたのです。

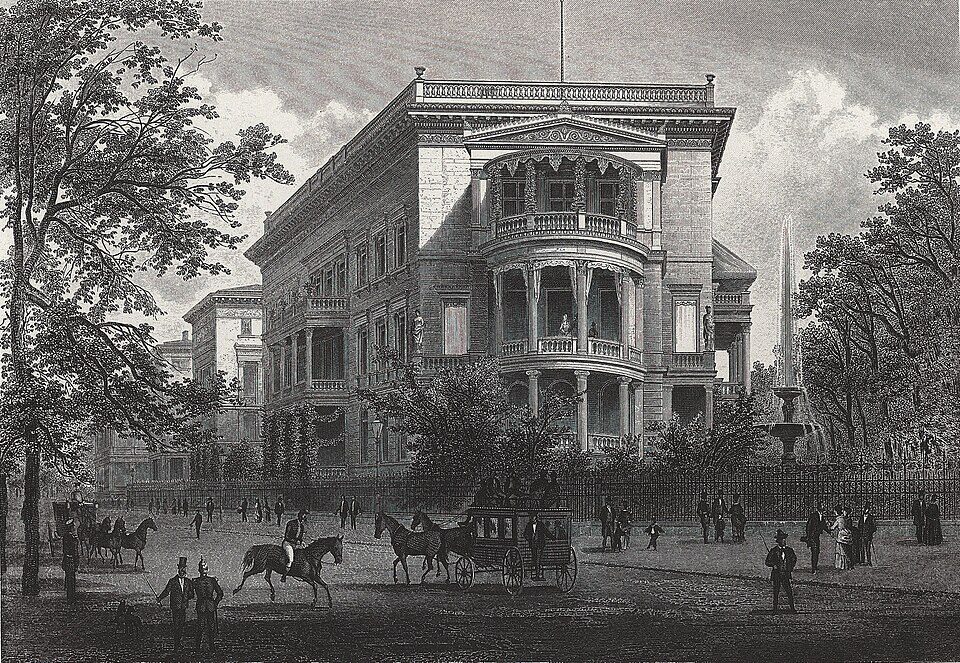

ルートヴィヒ・ローボック, Public domain, ウィキメディア・コモンズ経由で

🏭 黎明期・創業期:技術革新の土壌と先駆者たち

産業革命がもたらした技術基盤

ドイツ自動車誕生の背景を理解するには、当時の工業技術水準を知る必要があります。1871年にドイツ帝国として統一されたドイツは、急速な工業化を遂げていました。特に重要だったのが、1876年にニコラウス・オットーが完成させた4ストローク内燃機関²の存在です。

それまでの蒸気機関と比べて格段に軽量で効率的なこのエンジンが、「馬に代わる動力」への道筋を開きました。また、化学工業の発達により石油系燃料の精製技術も向上しており、ガソリンエンジンの実用化に必要な条件が整っていたのです。

同時に、精密機械工業も飛躍的に発達していました。時計産業で培われた精密加工技術、ミシン製造で蓄積された量産技術、そして自転車製造で得られた軽量化技術─これらすべてが自動車開発に活かされることになります。

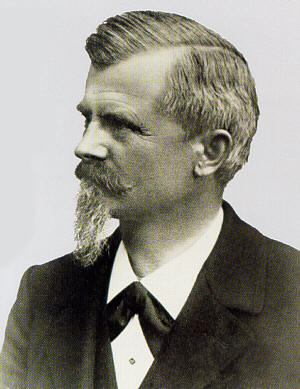

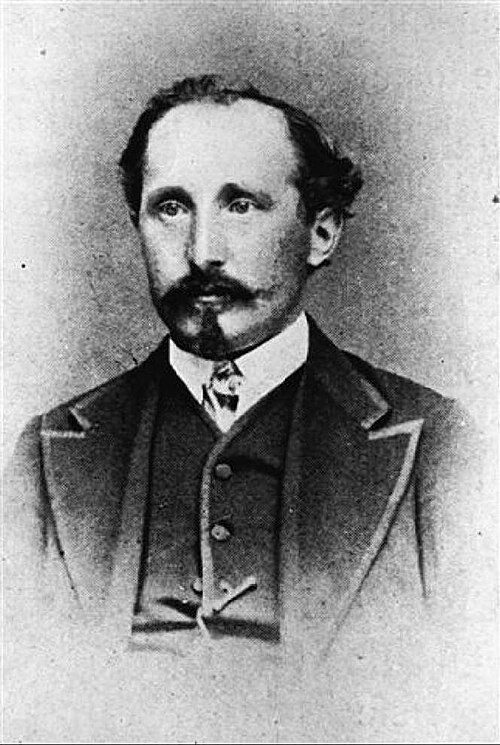

カール・ベンツという男

カール・フリードリヒ・ベンツ(1844-1929年)という人物を語らずして、ドイツ自動車史は始まりません。カールスルーエで生まれた彼は、幼い頃に父を亡くし、母親の手で育てられました。この困難な体験が、後の彼の粘り強さと革新性を育んだのかもしれません。

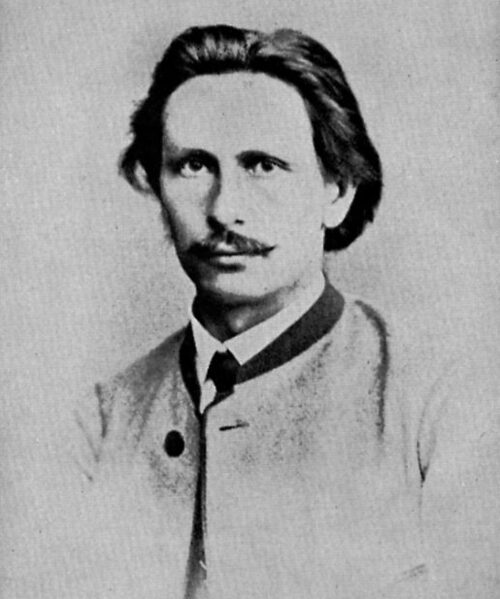

不明Unknown author, Public domain, ウィキメディア・コモンズ経由で

機械工学を学んだベンツは、1883年にマンハイムで「ベンツ&Cie.ライニッシェ・ガスモトーレン・ファブリーク」を設立³します。最初は2ストロークエンジンの製造から始めましたが、彼の頭の中には既に「自走する車両」の構想があったのです。

不明Unknown author, Public domain, ウィキメディア・コモンズ経由で

ベンツの偉大さは、単なる発明家に留まらなかったところにあります。彼は既存の馬車にエンジンを載せるのではなく、最初から自動車として設計された車両を作ろうとしました。これが世界初の真の意味での「自動車」誕生につながったのです。

世界初の自動車「パテント・モトールヴァーゲン」

1886年に完成したベンツ・パテント・モトールヴァーゲンは、三輪車でした⁴。なぜ四輪ではなく三輪だったのか?これには技術的な理由があります。当時のステアリング技術では、前輪二輪での操舵は困難だったのです。

この革命的な車両の主要仕様を見てみましょう:

📊 パテント・モトールヴァーゲン技術仕様

- エンジン:4ストローク水冷単気筒

- 排気量:954cc

- 出力:0.75馬力

- 最高速度:16km/h

- 重量:約260kg

- 特徴:世界初のデファレンシャルギア搭載

現代の感覚では非常に低い性能に思えますが、当時としては画期的でした。何より重要なのは、これが「動いた」ということです。

歴史的瞬間:1886年7月3日

1886年7月3日、マンハイムのリング通りで行われた公開走行は、人類史の転換点となりました⁵。ベンツが自ら運転するパテント・モトールヴァーゲンが、ゆっくりとした歩みながらも確実に自力で走行する姿を見た人々の驚きは、想像に難くありません。

「馬も牛もいないのに動く車」─当時の人々はこの光景をどう受け止めたでしょうか。おそらく多くの人は懐疑的だったでしょう。実際、初期の自動車は「悪魔の車」と呼ばれることもあったのです。

妻ベルタの勇気ある行動

ベンツの発明に最も大きな信頼を寄せていたのは、妻のベルタでした。1888年8月、彼女は夫に内緒で息子たちと共に、マンハイムからプフォルツハイムまで約100kmの長距離ドライブを敢行したのです⁶。

Bühler, Mannheim, Public domain, ウィキメディア・コモンズ経由で

この「世界初の長距離自動車旅行」は、単なる冒険ではありませんでした。ベルタは途中で燃料切れになると薬局でベンジンを購入し、ブレーキパッドが摩耗すると靴屋で革を調達して修理しました。彼女の機転と勇気が、自動車の実用性を世に知らしめたのです。

🚀 発展期・技術革新期:ダイムラーとライバルたちの台頭

ダイムラーとマイバッハの挑戦

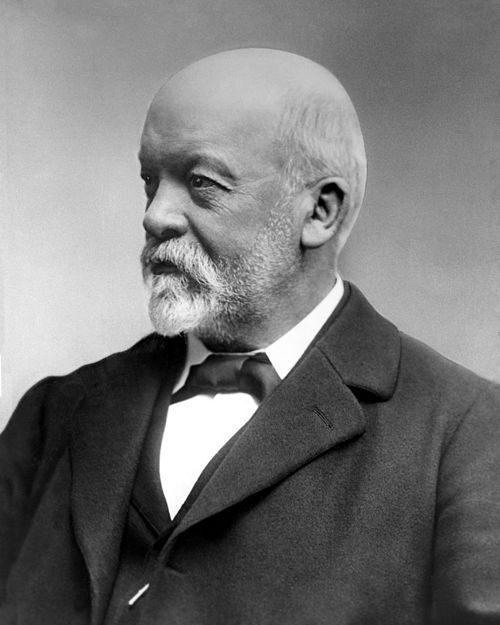

ベンツと同時期に、シュトゥットガルト近郊では別のアプローチで自動車開発が進んでいました。ゴットリープ・ダイムラー(1834-1900年)とヴィルヘルム・マイバッハ(1846-1929年)のコンビです⁷。

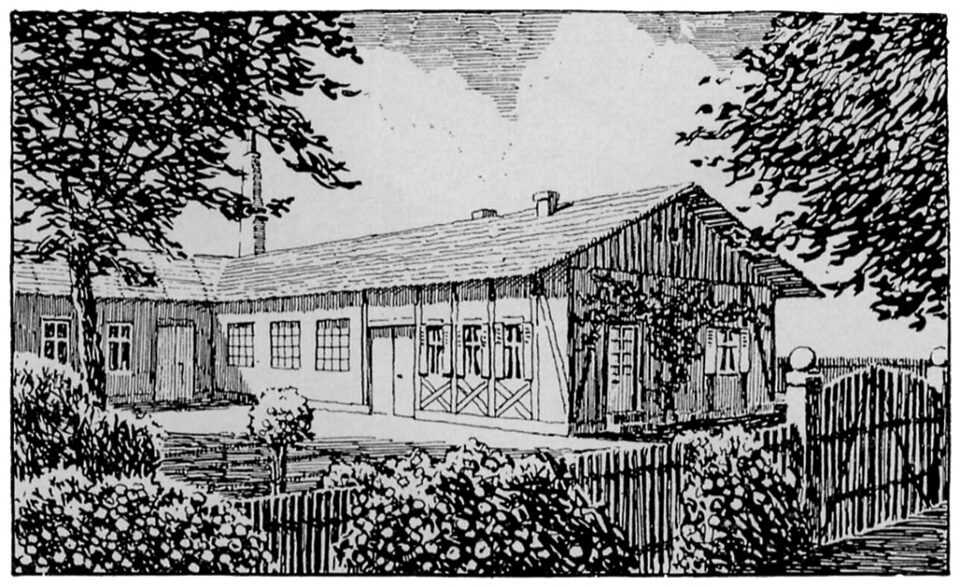

不明Unknown author, Public domain, ウィキメディア・コモンズ経由で

User Enslin on de.wikipedia, Public domain, ウィキメディア・コモンズ経由で

二人の手法はベンツとは対照的でした。既存の馬車にガソリンエンジンを搭載する「改造方式」を採用したのです。この違いは興味深い技術思想の対立を物語っています。ベンツの「専用設計」に対する、ダイムラーの「汎用性重視」というアプローチでした。

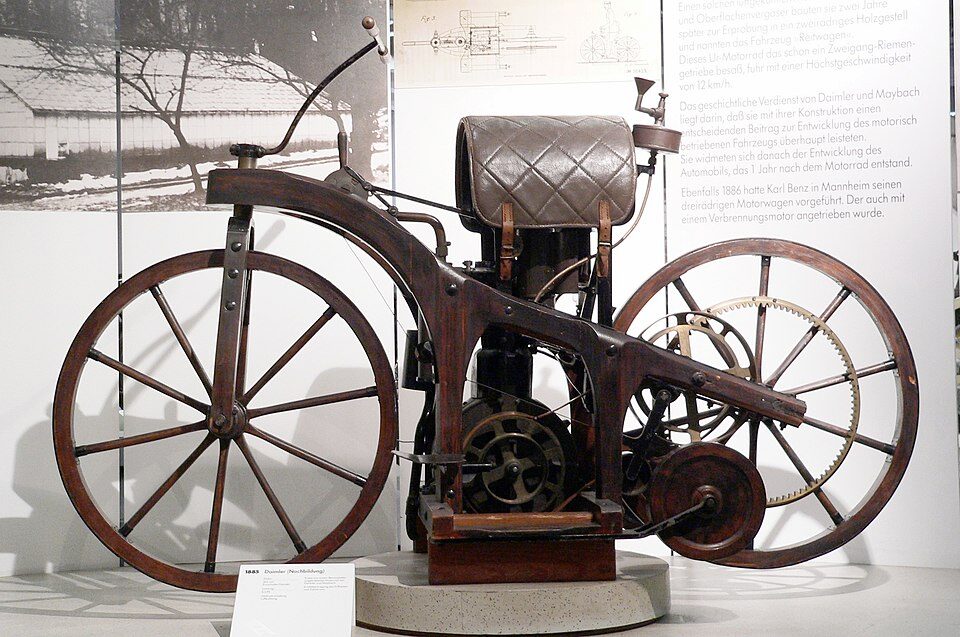

1885年、ダイムラーは世界初のガソリンエンジン付きオートバイを完成させ⁸、翌1886年には四輪自動車を製造します。彼らの技術は自動車に留まらず、船舶用エンジン、さらには飛行船用エンジンまで手がけました。この多様性こそが、後のダイムラー社の強みになったのです。

user:Enslin, CC BY-SA 3.0, ウィキメディア・コモンズ経由で

⚙️ ダイムラー・マイバッハ技術革新年表

| 年代 | 技術革新 | 詳細 |

|---|---|---|

| 1885年 | オートバイ | 世界初のガソリンエンジン二輪車 |

| 1886年 | 四輪自動車 | モトールキャリッジ完成 |

| 1887年 | 船舶エンジン | モーターボート用途開拓 |

| 1888年 | 航空エンジン | 飛行船への応用開始 |

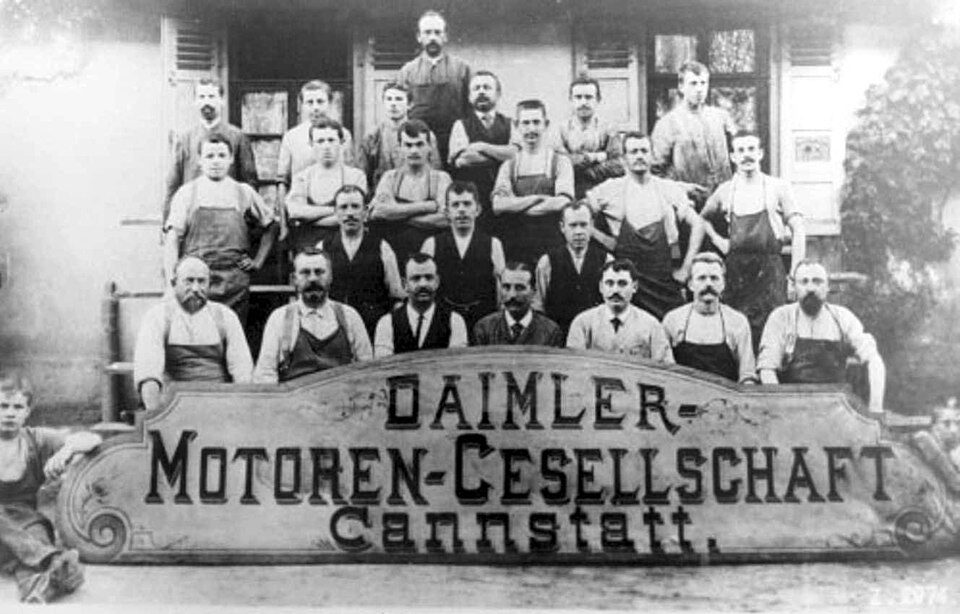

| 1890年 | 会社設立 | ダイムラー・モトーレン・ゲゼルシャフト |

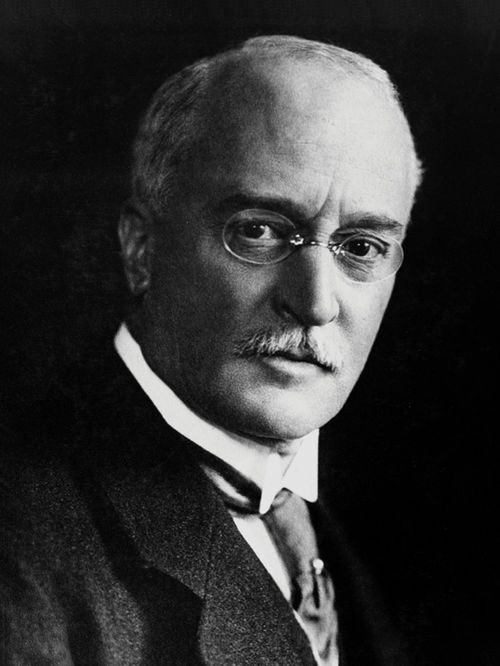

技術思想の分化:ガソリンvsディーゼル

1890年代に入ると、もう一つの重要な技術革新が起こります。ルドルフ・ディーゼルによる高効率エンジンの発明です⁹。1897年にクルップ社で実用化されたディーゼルエンジンは、当初自動車には使われませんでしたが、商用車や船舶で威力を発揮しました。

不明Unknown author, Public domain, ウィキメディア・コモンズ経由で

これにより、ドイツの内燃機関技術は二つの路線に分かれました:

📊 ガソリン vs ディーゼル技術比較

| 項目 | ガソリンエンジン | ディーゼルエンジン |

|---|---|---|

| 発明者 | ベンツ/ダイムラー | ルドルフ・ディーゼル |

| 着火方式 | スパーク点火 | 圧縮自己着火 |

| 技術思想 | 機動性・軽量性 | 効率性・耐久性 |

| 初期用途 | 乗用車 | 商用・産業用途 |

| 実用化年 | 1886年 | 1897年 |

この技術的多様性が、後のドイツ自動車産業の幅広い技術的優位性を支える基盤となったのです。

🌍 成長期・国際展開期:新興メーカーの群雄割拠

自動車産業の本格化(1890年代)

1890年代は、ドイツ自動車産業が「発明」から「事業」へと転換した重要な時期です。1890年、ベンツが本格的な量産体制を確立し、同年ダイムラーも「ダイムラー・モトーレン・ゲゼルシャフト(DMG)」をシュトゥットガルトに設立しました¹⁰。

この時期の数字を見ると、産業化の歩みがよく分かります。1886年から1893年にかけて、約25台のパテント・モトールヴァーゲンが製造されました¹¹。たった25台と思うかもしれませんが、これが世界初の自動車量産の記録なのです。

価格も現在の感覚では驚くほど高額でした。1台の製造費用は当時で1,000ドル、現在価値で約2万6千ドル(約300万円)相当¹²でした。当然ながら、顧客は裕福な貴族や実業家に限られていました。

新興メーカーの台頭

1890年代後半になると、ベンツ・ダイムラー以外の自動車メーカーも続々と誕生します。この多様性こそが、ドイツ自動車産業の強さの源泉となりました。

フリードリヒ・ルッツマンの挑戦

フリードリヒ・ルッツマン(1859-1930年)は、デッサウで1894年に「ルッツマン・モトールヴァーゲン」を完成させました¹³。彼の功績は技術面だけでなく、マーケティング面でも光ります。1897年の世界初の国際自動車展示会(現在のIAAの前身)に、ベンツ、ダイムラーと並んで出展したのです¹⁴。

この展示会での出展台数は興味深いデータです

- ルッツマン:2台

- ベンツ:4台

- ダイムラー:1台

ルッツマンが2台も出展できたことは、当時の技術力の高さを物語っています。

オペル兄弟の戦略的参入

アダム・オペルが1862年に創業したオペル社は、もともとミシンメーカーでした¹⁵。1885年から自転車製造に参入していましたが、創業者の死後、5人の息子たちが事業を継承し、1899年にルッツマンの工場を買収して自動車事業に参入します。

これは現在でいうM&A戦略の先駆けでした。自社で技術開発するより、既存技術を買収して事業化する方が効率的だと判断したのです。初の自動車「オペル・パテントモトールヴァーゲン・システム・ルッツマン」は、出力4馬力、最高速度20km/hの性能を持っていました。

アウグスト・ホルヒの技術者魂

アウグスト・ホルヒ(1868-1951年)の場合は、純粋に技術者としての情熱が起業の動機でした¹⁶。ベンツ社で工場長を務めた経験を活かし、1899年にケルンで「ホルヒ社」を設立します。

ホルヒの設計思想は先進的で、後にアルミ製エンジンブロックを採用するなど、革新的技術を次々と導入していきます。彼の会社は後に「アウディ」の前身となることからも、技術重視の経営方針が成功だったことがうかがえます。

ストゥヴァー兄弟の地域展開

エミールとベルンハルト・ストゥヴァー兄弟は、シュテッティン(現在のポーランド・シュチェチン)を拠点として、ドイツ北部における自動車製造の先駆けとなりました¹⁷。彼らの「グローサー・モトールヴァーゲン」は出力6.5馬力と、当時としては高性能でした。

不明Unknown author, Public domain, ウィキメディア・コモンズ経由で

この地理的分散も重要な意味を持ちます。南部のマンハイム・シュトゥットガルト、中部のデッサウ・ケルン、北部のシュテッティンと、ドイツ全土に自動車製造拠点が散らばったことで、技術の多様化と市場の拡大が促進されたのです。

📊 1890年代ドイツ主要自動車メーカー比較

| メーカー | 創業年 | 本拠地 | 自動車開始 | 初期出力 | 特徴 |

|---|---|---|---|---|---|

| ベンツ&Cie. | 1883年 | マンハイム | 1886年 | 0.75hp | 世界初の特許 |

| DMG | 1890年 | シュトゥットガルト | 1886年 | 1.1hp | 多用途展開 |

| ルッツマン | 1893年 | デッサウ | 1894年 | 3hp | 展示会戦略 |

| オペル | 1862年 | リュッセルスハイム | 1899年 | 4hp | M&A戦略 |

| ホルヒ | 1899年 | ケルン | 1901年 | 5hp | 技術革新 |

| ストゥヴァー | 1896年 | シュテッティン | 1899年 | 6.5hp | 地域展開 |

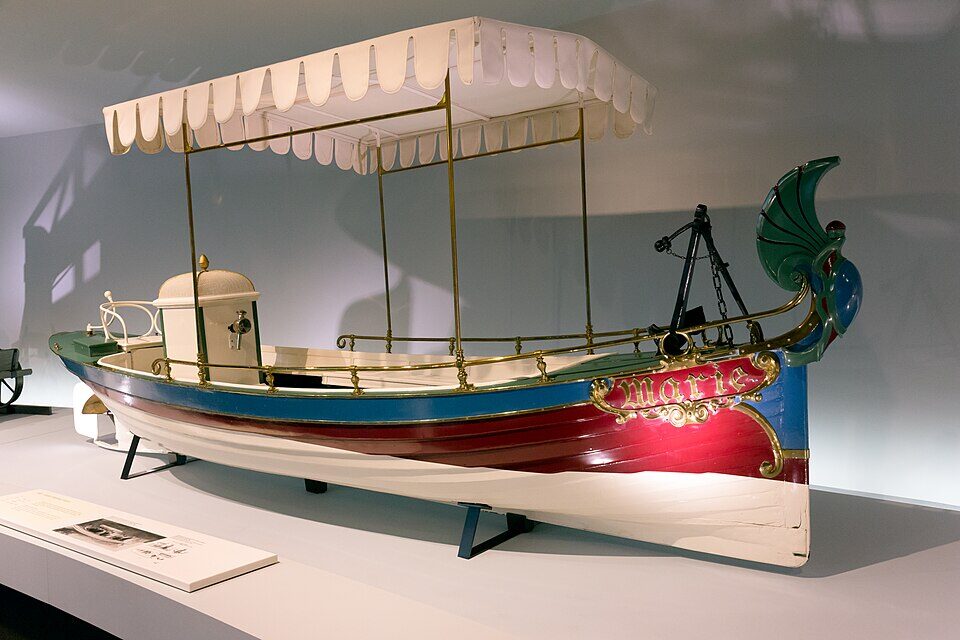

国際的な技術普及

ドイツの自動車技術は、1890年代には早くも国境を越えて普及し始めました。特にダイムラー製エンジンは、自動車以外の用途でも注目を集めます。ビスマルク宰相にガソリンエンジン付きモーターボート「マリー号」が贈呈された¹⁸というエピソードは、当時の技術的注目度の高さを示しています。

Morio, CC BY-SA 3.0, ウィキメディア・コモンズ経由で

フランス、イギリス、アメリカでもドイツ製自動車技術のライセンス生産が始まり、世界的な自動車産業の礎が築かれていきました。ドイツは名実ともに「自動車発祥の地」としての地位を確立したのです。

🔧 現代への技術的遺産と評価

多様性が生んだ技術的優位性

1886年から1900年までの15年間で誕生した6つの主要メーカーは、それぞれ異なる技術的アプローチを採用していました。この多様性こそが、後の20世紀におけるドイツ自動車産業の世界的優位性を支える基盤となりました。

ベンツの専用設計思想は現在のメルセデス・ベンツに、ダイムラーの汎用エンジン技術も同じくメルセデス・ベンツに、ホルヒの技術革新志向はアウディに、オペルの効率的経営は現在のオペル(現PSAグループ傘下)に、それぞれ受け継がれています。

技術革新のパターン

この時期のドイツ自動車産業を振り返ると、興味深い技術革新のパターンが見えてきます:

- 基盤技術の確立:オットーエンジンという土台の上に

- 多様なアプローチ:専用設計vs改造、軽量化vs高出力

- 市場戦略の多様化:技術重視、買収戦略、地域展開

- 国際展開:技術ライセンス供与による世界普及

この4段階のパターンは、現在の技術革新においても参考になるモデルといえるでしょう。

まとめ

1886年から1900年までの15年間は、まさに「自動車紀元」の始まりでした。カール・ベンツの特許取得という一つの発明から始まり、ダイムラー、ルッツマン、オペル、ホルヒ、ストゥヴァーという多彩な企業家たちが加わることで、ドイツは世界の自動車産業の中心地となったのです。

この時期の最も重要な成果は、技術の多様性の創出でした。出力0.75馬力から6.5馬力まで、三輪から四輪まで、さまざまなアプローチが試され、それぞれが独自の市場を開拓しました。この多様性が、後の技術発展の豊かな土壌となったのです。

また、ベルタ・ベンツの長距離ドライブが示したように、技術革新には「使ってみる勇気」が不可欠だということも、この時代から学べる重要な教訓です。最高の技術も、実際に使われなければ普及しません。

現在の自動車産業が電気自動車や自動運転といった新技術に直面している状況は、130年前のドイツと似ている面があります。当時の先駆者たちの多様なアプローチと挑戦的な精神は、現代の技術革新にとっても大きなヒントとなるでしょう。

ドイツ自動車産業のDNAである「精密技術」「品質重視」「技術革新」「多様性尊重」は、この黎明期の15年間で形成されました。そして今も、メルセデス・ベンツ、BMW、アウディ、フォルクスワーゲンという形で世界に影響を与え続けているのです。

参考文献

ドイツ帝国特許局『特許登録証No.37435』(1886年1月29日)

- Otto, Nikolaus『4-Stroke Internal Combustion Engine Patent』(1876年)

- マンハイム市商工会議所『会社登記簿』(1883年)

- ベンツ社『パテント・モトールヴァーゲン技術仕様書』(1886年)

- 『Mannheimer Morgen』紙 1886年7月4日号

- プフォルツハイム市史『ベルタ・ベンツ記念ルート資料』(1888年)

- シュトゥットガルト市史料館『ダイムラー工場記録』(1886年)

- Mercedes-Benz Museum『Historical Vehicle Documentation』

- ルドルフ・ディーゼル『Theory and Construction of a Rational Heat Motor』(1893年)

- ダイムラー・モトーレン・ゲゼルシャフト設立記録(1890年)

- ベンツ社生産記録(1886-1893年)

- 19世紀末ドイツ工業製品価格統計

- KÜS Newsroom『Friedrich Lutzmann: Pionier des Automobilbaus』(1894年)

- 『Erste Internationale Automobil-Ausstellung』記録(1897年)

- オペル社史『Adam Opel AG Company History』

- アウディ社史『August Horch and Audi Company History』(1899年)

- Stoewer工場記録『Gebrüder Stoewer Archive』(1899年)

- ビスマルク宰相関連史料『モーターボート贈呈記録』

❓FAQ(よくある質問)

Q1. なぜ1886年に複数の発明家が同時に自動車を開発できたのですか?

A1. 1876年のオットー4ストロークエンジンの実用化により技術基盤が整い、ドイツの発達した機械工業(特にミシンや自転車製造)と化学工業(石油精製技術)が融合したタイミングだったからです。統一ドイツ帝国の工業化政策も技術革新を後押ししました。

Q2. ベンツとダイムラーの技術的なアプローチの違いは何でしたか?

A2. ベンツは最初から自動車として専用設計する「専用設計派」で、ダイムラーは既存の馬車にエンジンを搭載する「改造派」でした。この違いは現在でも、完全新規開発と既存技術活用という戦略の違いとして見ることができます。

Q3. 当時の自動車は一般庶民にも普及していたのですか?

A3. 全く普及していませんでした。1台:現在価値で約2万6千ドル(約300万円) 相当の価格で、貴族や大富豪のみが所有できる贅沢品でした。1900年時点でドイツ全体でも1000台程度の普及にとどまっていたと推定されます。

Q4. 6社の中で最も技術的に優れていたのはどの会社ですか?

A4. 各社それぞれ異なる強みがありました。特許の先駆性ではベンツ、エンジン出力ではストゥヴァー(6.5hp)、多用途展開ではダイムラー、マーケティング戦略ではルッツマン、技術者の経験値ではホルヒが優れており、単純な優劣はつけられません。

Q5. この時代に生まれた会社で現在も存続しているのはどこですか?

A5. 直接的に現存しているのはオペル(現ステランティス傘下)のみです。ベンツとダイムラーは1926年に合併してメルセデス・ベンツとなり現在も存続しています。ホルヒは1932年にアウディ、DKW、ヴァンダラーと合併してアウトウニオンとなり、戦後はブランドとして断続的に存続していましたが、1958年頃までにホルヒブランドは消滅しました。現在のアウディは1965年にブランドが本格復活したもので、ホルヒとは直接の継続関係はありません。ルッツマンとストゥヴァーは20世紀前半に廃業しています。

次に読むべき関連テーマ: Vol.2 ドイツ自動車歴史 1901年~1919年:技術革新の黄金時代と戦争の試練