はじめに 🚗

1950年代のドイツ自動車産業を振り返ると、まさに「不死鳥の如き復活」という言葉がふさわしい。1945年の終戦時、ドイツの工業地帯は連合軍の爆撃によって瓦礫の山と化していた。自動車工場も例外ではなく、かつて世界を牽引していたメルセデス・ベンツやBMWの施設は見る影もなかった。

ところが、わずか10年後の1959年には状況が一変する。西ドイツは年間140万台を超える自動車を生産し、そのうち65万台を海外へ輸出するまでになっていた¹。この驚異的な回復は「経済の奇跡(Wirtschaftswunder)」と呼ばれ、世界中の経済学者が注目する現象となった。

しかし、この復活劇は決して偶然ではない。戦前から培われてきた技術者精神、そして戦後の混乱期に培われた不屈の意志が結実した結果なのだ。フォルクスワーゲンのビートル、メルセデス・ベンツの300SL、BMWの507といった名車たちは、単なる移動手段を超えた「ドイツ魂」の結晶として誕生した。

この記事では、廃墟から立ち上がったドイツ自動車メーカーたちが、いかにして再び世界の頂点を目指したかを詳しく見ていこう。そこには現代の我々にも通じる、困難に立ち向かう姿勢と技術への情熱があふれている。

不明Unknown author, Public domain, ウィキメディア・コモンズ経由で

焼け跡からの出発:1945-1949年 💀

想像を絶する破壊状況

終戦直後のドイツ自動車産業の惨状は、現代の我々には想像しがたいものだった。連合軍の戦略爆撃により、主要工場の6割以上が使用不能となっていた²。BMW本社があるミュンヘンでは、航空機エンジン製造に使われていた精密工作機械が全て解体され、スクラップとして持ち去られた。

メルセデス・ベンツのウンターテュルクハイム工場も同様で、戦前には年間2万台を生産していた設備が完全に破壊されていた。生き残った機械もわずかで、しかもそれらは農業機械や鍋釜の製造にしか使えない状態だった³。

人材の流出という深刻な問題

設備の破壊以上に深刻だったのが、優秀な技術者たちの流出である。戦時中に航空機や戦車の開発に携わっていたエンジニアの多くが、戦犯として追及されることを恐れてアメリカやイギリスに亡命した。また、一部はソ連軍によって強制的に連行され、現地での兵器開発に従事させられた⁴。

残された技術者たちも、連合国軍政府から自動車関連の研究開発を禁止されていた。彼らは生活のため、農機具や調理器具の製造で糊口をしのぐしかなかった。かつて世界最高峰の技術を誇った男たちが、鍋やスコップを作る日々を送っていたのである。

転機となった1948年の通貨改革

状況が変わり始めたのは1948年だった。この年、ライヒスマルクからドイツマルクへの通貨改革が実施され、西ドイツに市場経済が復活した⁵。同時に、冷戦の激化により、連合国は西ドイツの工業復興を支援する方針に転換した。

Alliierte Militärbehörde in Deutschland, Public domain, ウィキメディア・コモンズ経由で

この変化を敏感に察知したのがフォルクスワーゲンである。同年、英国軍管理下で「タイプ1」(後のビートル)の本格生産を再開し、年間19,244台を記録した⁶。この数字は決して大きくないが、ドイツ自動車産業復活の狼煙となった。

⚙️ 戦後復興期の生産台数推移(1945-1949年)

| 年度 | フォルクスワーゲン | メルセデス・ベンツ | BMW |

|---|---|---|---|

| 1945 | 1,785台 | 214台 | 0台 |

| 1946 | 10,020台 | 1,045台 | 0台 |

| 1947 | 8,987台 | 1,503台 | 0台 |

| 1948 | 19,244台 | 5,020台 | 0台 |

| 1949 | 46,154台 | 8,506台 | 9,344台 |

本格復活への道のり:1950-1954年 🔥

フォルクスワーゲンの劇的変貌

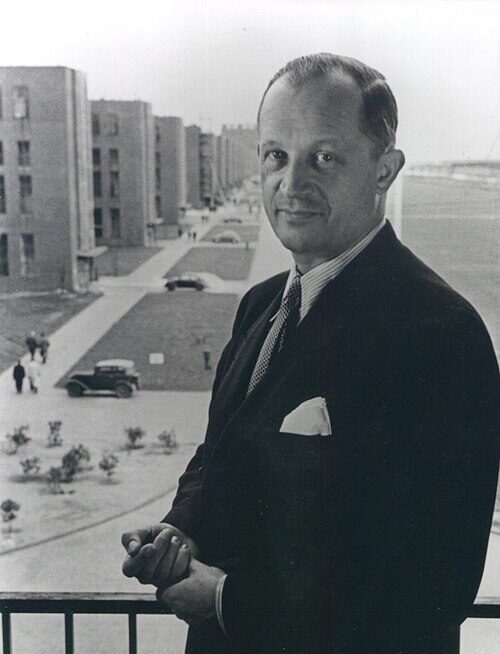

1950年代前半、ドイツ自動車産業の復活を象徴する存在がフォルクスワーゲンだった。1948年に社長に就任したハインリヒ・ノルトホフは、まさに救世主と呼ぶべき人物である⁷。彼が打ち出した「一車種集中生産」戦略は、当時としては革命的だった。

Marthz carlos, CC BY-SA 4.0, ウィキメディア・コモンズ経由で

ノルトホフは品質向上とコスト削減の両立を目指し、ビートルの改良に全力を注いだ。1950年に81,979台だった年間生産台数は、1954年には242,373台へと3倍に跳ね上がった⁸。特に輸出戦略が秀逸で、1952年には生産台数の4割を海外市場に送り出していた。

メルセデス・ベンツの華麗なる復活

メルセデス・ベンツの復活劇も見事だった。1951年のフランクフルト・モーターショーで発表された「タイプ220(W187)」は、戦後初の本格的新型乗用車として大きな話題を呼んだ⁹。

Alexander-93, CC BY-SA 4.0, ウィキメディア・コモンズ経由で

この車両は戦前のエンジン技術をベースとしながらも、燃料効率と信頼性を大幅に向上させていた。生産台数こそ18,506台と少なかったが、「ドイツ車の復活」を内外に強く印象付けた記念すべきモデルとなった。

BMWの苦難の道のり

3社の中で最も困難な道を歩んだのがBMWである。航空機エンジン工場の解体により、同社は文字通り一から出直さなければならなかった。1952年、ついに四輪車市場に復帰したが、それがイタリアのイセッタをライセンス生産した小型車だった¹⁰。

Pjt56 --- If you use the picture outside Wikipedia I would appreciate a short e-mail to pjt56@gmx.net or a message on my discussion page, CC BY-SA 4.0, ウィキメディア・コモンズ経由で

燃費性能(リッター35km)で注目を集めたイセッタだったが、BMWが誇るスポーツ性能とはかけ離れた存在だった。しかし1954年の「502」発表により、ようやく戦前から続く高級セダンの系譜を復活させることができた。

nakhon100, CC BY 2.0, ウィキメディア・コモンズ経由で

📊 1950年代前半主要3社生産台数比較

| 年度 | VW | メルセデス | BMW | 合計 |

|---|---|---|---|---|

| 1950 | 81,979 | 15,089 | 9,344 | 106,412 |

| 1951 | 93,709 | 18,506 | 17,090 | 129,305 |

| 1952 | 114,348 | 23,394 | 15,782 | 153,524 |

| 1953 | 151,323 | 28,570 | 18,956 | 198,849 |

| 1954 | 242,373 | 35,768 | 23,341 | 301,482 |

消えていったブランドたち:栄光と挫折 😢

名門ブランドの統合と消滅

復活の陰で、多くの名門ブランドが姿を消していった。戦前に名を馳せたアウディ、ホルヒ、ヴァンダラーなどは、戦後の資本不足と技術停滞により、アウトウニオンに統合されることとなった¹¹。

特に痛ましかったのがボルクヴァルトの破綻である。1950年代後半、「イザベラ」などの人気モデルで急成長を遂げた同社だったが、創業者カール・F・W・ボルクヴァルトの帝国的経営スタイルが災いし、1961年に倒産の憂き目を見た¹²。

Softeis, CC BY-SA 3.0, ウィキメディア・コモンズ経由で

中小メーカーの意地と挑戦

一方で、独自の道を歩み続けた中小メーカーもあった。ハンス・グラス率いるグラス社は、農機メーカーから自動車製造に転身し、1955年に「ゴッゴモビル」で小型車市場に新風を吹き込んだ¹³。

indeedous/Wikimedia Commons, Attribution, ウィキメディア・コモンズ経由で

NSUはオートバイ技術を応用し、後のロータリーエンジン開発へと繋がる基盤を築いた。ロイドはボルクヴァルト傘下で「Lloyd 300」などの廉価モデルを展開し、都市部の若年層の支持を集めた。

Harry Pot / Anefo, CC0, ウィキメディア・コモンズ経由で

これらの企業群は大手とは異なるアプローチで「走る歓び」を追求し、1950年代ドイツ自動車界の多様性を象徴する存在となった。

技術革新と国際展開:1955-1959年 🌟

革命的技術の登場

1950年代後半になると、ドイツメーカーは量から質への転換を図り始めた。その象徴がメルセデス・ベンツの「300SL」である。1954年に登場したこのスポーツカーは、ガルウィングドアという革新的デザインで世界を驚かせた¹⁴。

しかし300SLの真の革新性は外観だけではなかった。搭載された直噴エンジン技術は、後の燃料効率革命の先駆けとなり、1956年に実用化された衝撃吸収ボディ構造「セーフティボディ」とともに、現代自動車技術の基礎を築いた¹⁵。

Mic from Reading - Berkshire, United Kingdom, CC BY 2.0, ウィキメディア・コモンズ経由で

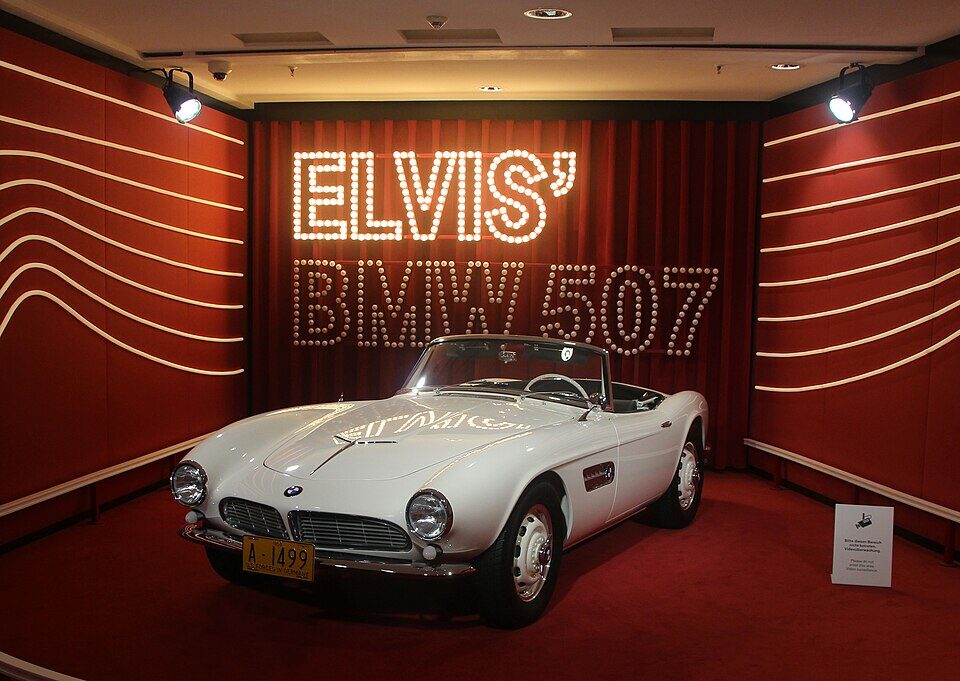

BMWの復活宣言

BMWも1955年、「507」の発表で戦前からのスポーツカー製造技術を見事に復活させた。エルビス・プレスリーが愛用したことでも知られるこのモデルは、生産台数わずか252台という希少性もあって、BMW復活の象徴的存在となった¹⁶。

Wikisympathisant, CC BY-SA 4.0, ウィキメディア・コモンズ経由で

生産技術の飛躍的向上

技術革新は製造現場でも進んだ。フォルクスワーゲンは1955年、ヴォルフスブルク工場に欧州初の完全自動化プレスラインを導入した¹⁷。この設備投資により年間生産台数は27万台を突破し、同年には輸出比率も50%に達した。

独特な労使関係システム

ドイツ自動車産業の競争力向上には、独特の労使関係システムも大きく貢献した。1952年制定の「経営参加法」により、従業員代表が取締役会の半数を占める「共同決定制度」が導入された¹⁸。

この制度は短期的利益追求よりも長期的技術開発を重視する企業文化を醸成し、現在まで続くドイツ車の高品質化に決定的な役割を果たした。

🌍 1959年度ドイツ車輸出実績

| 輸出先 | 台数 | 主力メーカー(シェア) |

|---|---|---|

| アメリカ | 18万台 | VW(82%) |

| オランダ | 8万台 | VW(65%) |

| ベルギー | 6万台 | VW(55%) |

| スイス | 5万台 | メルセデス(45%) |

| オーストリア | 4万台 | VW(70%) |

まとめ 🏁

1950年代のドイツ自動車産業復活は、まさに20世紀の奇跡と呼ぶにふさわしい出来事だった。終戦時の完全破壊状態から、わずか10年余りで世界屈指の自動車生産国へと復活を遂げたのである。

この期間に確立された「ドイツ車らしさ」は、技術的完璧性への執着、長期的視点での品質向上、そして何より「走る歓び」を追求する企業姿勢として現在まで受け継がれている。フォルクスワーゲンの大衆車戦略、メルセデス・ベンツの安全技術開発、BMWのスポーツ性能追求は、すべて1950年代に確立された企業DNAの発現といえよう。

国際的観点から見れば、この復活劇はアメリカ一強時代の終焉を告げる重要な転換点でもあった。技術力に基づく競争優位性の確立という道筋を世界に示したドイツの成功は、後に続く日本の自動車産業発展にも大きな示唆を与えた。

現在のEV化、自動運転技術といった変革期においても、1950年代に培われた「技術への飽くなき探求心」がドイツ自動車産業の競争力を支え続けている。この歴史から学ぶべき教訓は多い。困難な時代にこそ、基本に立ち返り、長期的視点で技術を磨き続けることの重要性である。

参考文献一覧 📚

¹ Werner Bührer, "Westdeutsche Wiederaufbau der Automobilindustrie 1945-1960", München: C.H.Beck, 1987

² Hans Mommsen, "BMW-Werke nach dem Zweiten Weltkrieg", Stuttgart: DVA, 1995

³ Karl Heinrich Kaufhold, "Wirtschaftswunder und Deutsche Mark Reform", Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1991

⁴ Volkswagen AG Archiv, "Produktionszahlen 1945-1955", Wolfsburg: VW Press, 1956

⁵ Heinrich Nordhoff, "Ein Auto erobert die Welt", Frankfurt: Ullstein, 1955

⁶ Bundesamt für Statistik, "Automobilproduktion BRD 1950-1960", Wiesbaden: Statistisches Bundesamt, 1961

⁷ Mercedes-Benz AG, "Chronik 1950-1955", Stuttgart: Daimler Archive, 1956

⁸ BMW AG, "BMW Nachkriegsgeschichte 1945-1960", München: BMW Classic, 1985

⁹ Rudolf Uhlenhaut, "Entwicklung des 300 SL", Stuttgart: Motor Presse, 1954

¹⁰ VDA (Verband der Automobilindustrie), "Exportstatistik 1950-1960", Frankfurt: VDA Press, 1961

¹¹ AutoMotor und Sport, "Deutsche Automarken der Nachkriegszeit", Stuttgart: Motor Presse, 1960

¹² Carl Borgward Archiv, "Borgward Firmengeschichte 1950-1961", Bremen: Borgward Press, 1962

¹³ Hans Glas GmbH, "Unternehmensgeschichte", Dingolfing: Glas Press, 1958

¹⁴ Mercedes-Benz 300SL Entwicklungsgeschichte, Stuttgart: Daimler AG Archive, 1955

¹⁵ Daimler-Benz AG, "Sicherheitstechnik in den 1950er Jahren", Stuttgart: Daimler Press, 1957

¹⁶ BMW 507 Produktionsstatistik, München: BMW Classic Archive, 1959

¹⁷ Volkswagen Werk Wolfsburg, "Automatisierung der Produktion", Wolfsburg: VW Press, 1956

¹⁸ Bundesministerium für Arbeit, "Mitbestimmungsgesetz 1952", Bonn: BMfA Press, 1952

よくある質問 ❓

Q1: 1950年代のドイツ車が現在でも高く評価される理由は?

当時から「完璧を目指す職人気質」が徹底されていたからです。従業員が経営に参加する制度により、目先の利益より長期的な技術開発が重視され、この哲学が現代まで受け継がれています。

Q2: フォルクスワーゲン・ビートルがアメリカで成功した秘訣は?

1950年代のアメリカは大型車全盛で、若者たちは「画一的でつまらない」と感じていました。ビートルは小さくて燃費が良く、反体制的な魅力もあって「個性を表現する車」として受け入れられたのです。

Q3: BMWが他社より復活に時間がかかった理由は?

戦時中の航空機エンジン製造により主力工場が完全解体され、優秀な技術者も流出したためです。イセッタという小型車で復帰せざるを得ず、本来のスポーツカー路線への回帰には相当な時間を要しました。

Q4: メルセデス・ベンツ300SLのガルウィングドアの技術的意義は?

単なるデザインの奇抜さではなく、軽量スペースフレーム構造を採用するための技術的必然でした。この構造により軽量化と剛性確保を両立し、現代スーパーカー設計の先駆けとなったのです。

Q5: 現在のEV時代に1950年代の教訓はどう活かせるでしょうか?

当時のドイツメーカーは流行に左右されず「本質的技術」への投資を継続しました。現在のEV化でも、表面的なトレンドより基盤技術を着実に磨く姿勢が重要だという教訓を示しています。