はじめに|時代の変化を見据えたトヨタの決断

「クルマをつくる会社から、人の移動に関わるあらゆる課題を解決する会社になる」

この言葉を聞いて、多くの人は驚いたのではないでしょうか。2018年のCES(世界最大級の技術見本市)で、トヨタの豊田章男社長(当時)が発した宣言でした¹。長年「車といえばトヨタ」というイメージが強かった同社が、なぜこのような大胆な変革を決断したのでしょうか。

The Conmunity - Pop Culture Geek from Los Angeles, CA, USA, CC BY 2.0, ウィキメディア・コモンズ経由で

実は、自動車業界は今、これまでの100年間で最も大きな変化の時期を迎えています。スマートフォンやインターネットが私たちの生活を変えたように、クルマも単なる移動手段から、データやサービスが詰まった「動くコンピューター」へと姿を変えつつあります。

この変化を象徴する4つのキーワードが「CASE」です。コネクテッド(つながる)、オートノマス(自動運転)、シェアード(共有)、エレクトリック(電動化)の頭文字をとったもので、現在の自動車業界の技術革新の方向性を示しています²。

豊田社長の危機感は明確でした。「競合相手がアップルやグーグルに変わった」という彼の言葉からは、従来の自動車メーカー同士の競争から、IT企業も含めた全く新しい競争環境に変化していることへの認識が伺えます。

そんな中、トヨタが打ち出した答えが、静岡県の工場跡地に建設中の実証都市「Woven City」です。2020年に発表されたこのプロジェクトは、未来のモビリティ技術を実際に人が住む街で検証する、世界でも例のない壮大な実験場です³。

本記事では、なぜトヨタがこのような大規模な変革に踏み切ったのか、そして Woven Cityで何を実現しようとしているのかを、豊富な資料と実際のデータをもとに詳しく見ていきたいと思います。

CASE戦略の全貌|4つの技術で描く未来図

🌐 Connected(つながるクルマ)- データが生み出す新しい価値

現在、私たちが乗るクルマには数えきれないほどのセンサーが搭載されています。速度、エンジンの状態、周囲の交通状況、さらには運転者の体調まで、様々な情報を常に収集し続けているのです。

トヨタはこれらのデータを活用した「T-Connect」というサービスを展開しており、リアルタイムでの交通情報提供や、車両の不具合を事前に察知する予防整備の提案なども行っています⁴。興味深いのは、単にデータを集めるだけでなく、それをドライバーの安全や快適性向上に直接結びつけている点です。

2019年に発表された資料によると、トヨタは「データとAIで拓く未来のモビリティサービス」をテーマに、車から得られる情報を社会全体の課題解決に活用する構想を描いています。例えば、大量の車両データから交通渋滞のパターンを分析し、より効率的な配送ルートを提案したり、高齢者の運転パターンから健康状態の変化を早期発見するといった応用が考えられています。

🤖 Autonomous(自動運転)- 人とクルマの新しい関係

自動運転について語る時、トヨタは他社とは少し違ったアプローチを取っています。「完全自動運転で人間が不要になる」のではなく、「人とクルマが仲間のように支え合う」という「Toyota Teammate Concept」を提唱しているのです⁵。

この考え方の背景には、トヨタの安全に対する徹底したこだわりがあります。2016年にカリフォルニア州に設立された「Toyota Research Institute(TRI)」では、5年間で10億ドル(約1,100億円)という巨額投資を行い、人工知能と自動運転技術の研究に注力しました⁶。

具体的な成果として、2021年4月にはレクサスLSとMIRAI(ミライ)に「Advanced Drive」という運転支援システムを搭載しました⁷。これは高速道路でのハンズオフ運転を可能にする技術で、ドライバーがハンドルから手を離しても、車が車線変更や前車追従を自動で行います。

DrivenAutos, CC BY-SA 4.0, ウィキメディア・コモンズ経由で

特にMIRAIは、燃料電池技術と自動運転技術を融合した象徴的な車種として注目されています。水素で発電した電力でモーターを駆動するゼロエミッション車でありながら、最新のAI技術も搭載する「未来のクルマ」の先駆けといえるでしょう。

⚙️ CASE戦略展開年表・主要車種:2016-2025

| 年月 | 項目 | 主要内容 | 代表車種 |

|---|---|---|---|

| 2016年1月 | TRI設立 | カリフォルニア州に10億ドル投資で設立 | MIRAI(燃料電池車本格展開) |

| 2017年 | プリウス進化 | 4代目フルモデルチェンジ | プリウス(ハイブリッド技術革新) |

| 2018年1月 | モビリティカンパニー宣言 | CES 2018で豊田章男社長が変革宣言 | - |

| 2018年3月 | TRI-AD設立 | 東京に自動運転開発会社設立 | - |

| 2018年10月 | MONET設立 | ソフトバンクとの合弁でMaaS事業参入 | - |

| 2019年 | カローラHV標準化 | 世界戦略車にハイブリッド標準搭載 | カローラ(HVシステム大衆化) |

| 2020年1月 | Woven City発表 | CES 2020で実証都市構想公表 | UX300e(レクサス初BEV) |

| 2020年7月 | Woven Planet Holdings設立 | TRI-ADを再編、3社体制へ | - |

| 2021年4月 | Advanced Drive | LS・MIRAIにレベル2+自動運転搭載 | レクサスLS・MIRAI(自動運転搭載) |

| 2022年 | bZ4X投入 | 専用BEVプラットフォーム市場導入 | bZ4X(初の専用BEV) |

🚗 Shared(シェアリング)- 所有から利用への転換

「一家に一台」から「必要な時に必要な分だけ」へ。特に都市部では、カーシェアリングやライドシェアのサービスが急速に普及しています。トヨタはこの変化にいち早く対応し、2018年10月にソフトバンクとの合弁会社「MONET Technologies」を設立しました⁸。

MONETが目指すのは、単純な移動サービスではありません。移動・物流・物販を組み合わせた新しいサービスの創出です。例えば、移動中の車内で買い物をしたり、移動販売車が自動運転で最適なルートを回るといった、従来の枠組みを超えたサービスを構想しています。

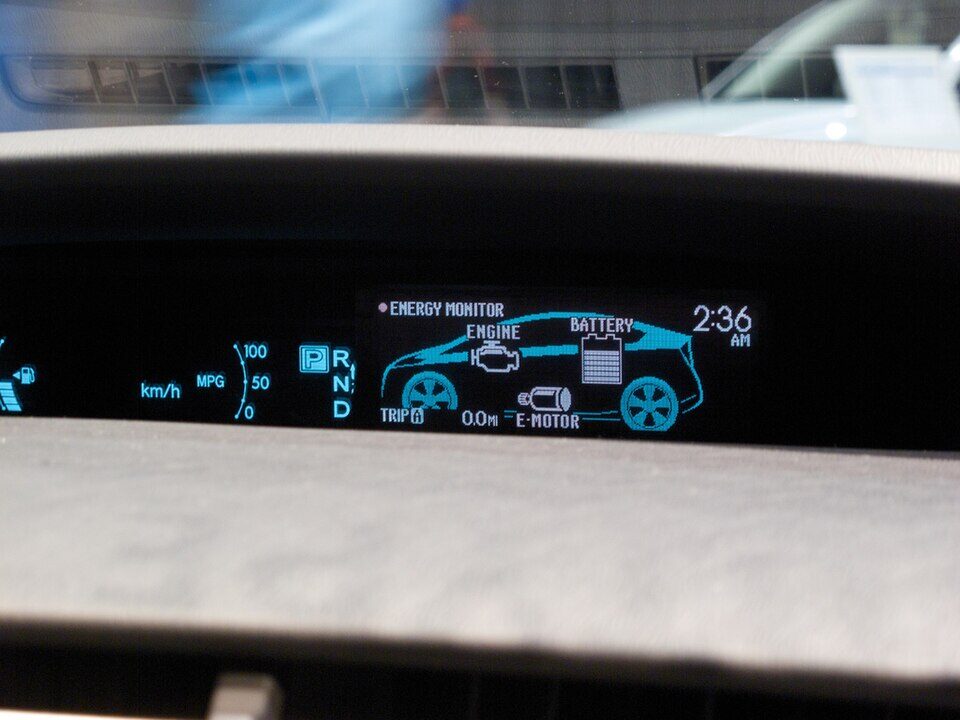

⚡ Electric(電動化)- 多様な選択肢で最適解を提供

電動化について、トヨタは「すべてをEV(電気自動車)に」という単純な方針は取っていません。代わりに採用しているのが「マルチパスウェイ戦略」です。ハイブリッド、プラグインハイブリッド、バッテリーEV、燃料電池車という4つの技術を並行して開発し、地域や用途に応じて最適な解決策を提供する考え方です⁹。

この戦略を象徴するのが、この時期に投入された代表車種の数々です。2016年には世界初の量産燃料電池車「MIRAI(ミライ)」が本格展開され、水素社会実現への強いメッセージを発信しました。2017年には4代目「プリウス」がフルモデルチェンジし、ハイブリッド技術のさらなる進化を実証。2019年には新型「カローラ」にもハイブリッドシステムを標準搭載し、電動化技術の大衆化を推進しています。

さらに2021年には「bZ4X」として初の専用BEV(バッテリー電気自動車)プラットフォームを発表し、2022年の市場投入に向けた準備を進めました。また、レクサスブランドでは「UX300e」(2020年)を皮切りに、高級セグメントでの電動化も本格化させています¹⁰。

Chanokchon, CC BY-SA 4.0, ウィキメディア・コモンズ経由で

この戦略の背景には、世界各国のエネルギー事情や充電インフラの違いに対する深い理解があります。例えば、再生可能エネルギーが豊富な地域ではEVが環境面で有利ですが、石炭発電に依存している地域では、かえってハイブリッド車の方が総合的なCO₂削減効果が高い場合もあるのです。

2021年12月の発表では、2030年までにバッテリーEVの世界販売350万台を目指すことを明らかにしています。また、次世代技術として注目される全固体電池の実用化にも積極的に取り組んでおり、現在のリチウムイオン電池よりも安全で高性能な電池の開発を進めています。

Woven City構想|夢の実証都市が現実に

🏗️ 構想から着工まで - 壮大なプロジェクトの始まり

2020年1月7日、世界中のテック業界関係者が注目するCES 2020の会場で、豊田章男社長が発表した「Woven City」構想。会場にいた人々は、その壮大さに驚きを隠せませんでした¹¹。

建設地に選ばれたのは、静岡県裾野市にあるトヨタ自動車東日本の東富士工場跡地です。約70.8万平方メートル(東京ドーム約15個分)という広大な敷地に、まったく新しいコンセプトの街を一から作り上げるという計画でした。

翌2021年2月23日には地鎮祭が行われました。川勝平太静岡県知事や髙村謙二裾野市長をはじめとする地元関係者が出席し、地域を挙げてこのプロジェクトを支援する姿勢を示しました¹²。私も含め、多くの人がこの時初めて「本当に実現するのだ」と実感したのではないでしょうか。

🏙️ 「織る」という発想 - 都市設計に込められた思想

「Woven City」という名前には、深い意味が込められています。トヨタの原点である豊田佐吉の織機事業から着想を得た「織る(Weave)」という概念が、都市設計の基本思想となっているのです。

設計を担当するのは、世界的に著名なデンマークの建築家、ビャルケ・インゲルス氏です。彼が提案したのは、異なる種類の道を「織り込む」ような3層構造の道路網でした¹³。

📊 Woven City道路システム

| 道路種別 | 用途 | 速度制限 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| スピードウェイ | 自動運転車専用 | 時速60km以下 | 物流・緊急車両優先 |

| プロムナード | 歩行者・パーソナルモビリティ | 歩行速度 | 住民の日常動線 |

| パークウェイ | 緑地・歩行者空間 | 歩行速度 | 憩い・交流スペース |

この設計の巧妙な点は、それぞれの道路が完全に分離されていながら、必要に応じて有機的に結びつくことです。まるで織物の縦糸と横糸が美しい模様を生み出すように、人とクルマと自然が調和した空間を実現しようとしています。

👥 実際に住む人々 - リアルな生活での技術検証

Woven Cityが他の技術実証施設と根本的に違うのは、「実際に人が住んで生活する」という点です。研究者やトヨタの従業員、その家族など約360人が最初の住民として入居予定で、将来的には約2,000人規模のコミュニティ形成を目指しています¹⁴。

住民が参加する実証実験の内容は多岐にわたります:

🚗 次世代モビリティ実証 e-Paletteをはじめとする自動運転車両が、住民の移動手段として実際に運行されます。単なるテスト走行ではなく、日常の買い物や通勤、子どもの送迎など、リアルな移動ニーズに対応することで、技術の実用性を検証します。

また、Woven City内では一般車両の乗り入れは制限され、自動運転のe-Palette、歩行者支援ロボット、個人用モビリティ(PM:Personal Mobility)など、次世代の移動手段のみが利用されます。これにより、従来の交通システムに縛られない、全く新しいモビリティ体験が実現される予定です¹⁴。

🏠 スマートホーム技術 各住宅には先進的なセンサーやAI機器が設置され、住民の生活パターンを学習して最適な環境制御を行います。例えば、起床時間に合わせた照明調整や、健康状態を考慮した室温管理などが実現されます。

🌱 持続可能エネルギー 太陽光発電と水素エネルギーを組み合わせたクリーンエネルギーシステムが街全体で稼働し、カーボンニュートラル社会のモデルケースとして機能します¹⁵。

⚙️ Woven City開発スケジュール

| フェーズ | 期間 | 主要内容 |

|---|---|---|

| 構想・設計 | 2018-2020年 | CES発表、基本設計完了 |

| 建設期間 | 2021-2024年 | インフラ整備、建築工事 |

| 実証開始 | 2025年秋〜 | 第1期住民入居、本格実証スタート |

| 拡張期間 | 2026年〜 | コミュニティ拡大、技術高度化 |

技術開発体制|ソフトウェア企業への脱皮

💻 Woven Planet Holdings - 技術開発の司令塔

従来のトヨタといえば、精密な機械技術と品質管理で世界をリードする製造業の代表格でした。しかし、CASE時代のクルマはソフトウェアの塊です。この変化に対応するため、2020年7月に設立されたのが「Woven Planet Holdings」です¹⁶。

この組織は、これまでバラバラに進んでいた先端技術開発を統合し、一元的に管理する司令塔的役割を担っています。傘下には3つの主要会社があります:

- Woven Core: 自動運転技術の中核開発

- Toyota Research Institute: AI・機械学習研究

- Woven Planet Level: 高精度地図データ開発

興味深いのは、これらの会社がWoven Cityの「都市OS(オペレーティングシステム)」開発も担当していることです。スマートフォンにiOSやAndroidがあるように、未来の都市にも全体を制御するソフトウェアが必要になる、というトヨタの未来観が表れています。

🤝 パートナーシップ戦略 - 「仲間づくり」の実践

豊田章男元社長が常に強調していたのが「仲間づくり」の重要性です。CASE技術は従来の自動車技術の範囲を大きく超えるため、IT、通信、エネルギー、都市設計など、多様な分野の専門知識が必要になります¹⁷。

📊 主要パートナーシップ一覧

| パートナー | 分野 | 連携内容 | 設立・提携年 |

|---|---|---|---|

| ソフトバンク | MaaS | MONET Technologies設立 | 2018年10月 |

| NTT | スマートシティ | プラットフォーム開発 | 2020年3月 |

| ENEOS | エネルギー | 水素インフラ構築 | 継続協業 |

| BIG | 建築・都市設計 | Woven City設計 | 2019年〜 |

これらの提携の特徴は、単なる技術協力ではなく、新しいビジネスモデルの共創を目指している点です。例えば、ソフトバンクとのMONETでは、移動サービスと情報通信技術を融合した、これまでにない価値提案を模索しています。

💰 研究開発投資 - 本気度を示す数字

トヨタがCASE戦略にどれほど本気で取り組んでいるかは、研究開発投資の規模からも読み取れます。2024年3月期の研究開発費は1兆2,827億円に達しており¹⁸、この相当部分がCASE関連分野に投じられています。

さらに注目すべきは、TRIへの5年間で10億ドルという投資や、Woven City建設への数百億円規模の投資です。これらは短期的な収益を期待する投資ではなく、10年、20年先を見据えた戦略的投資として位置づけられています。

豊田章男元社長は「研究開発は未来への投資」と述べ、目先の利益よりも長期的な技術競争力の確保を優先する姿勢を明確にしてきました。この考え方は、トヨタがただのコスト競争に巻き込まれることなく、技術革新で業界をリードし続けるための重要な戦略といえるでしょう。

まとめ|モビリティ社会の新たな地平

🌟 変革の本質 - 製造業からサービス企業へ

この15年間のトヨタの歩みを振り返ると、単なる技術革新を超えた、企業としての根本的な変革が進行していることがわかります。「自動車をつくる会社からモビリティを提供する会社になる」という豊田章男元社長の言葉は、決してキャッチフレーズではありません。

実際、トヨタの事業領域は大きく拡大しています。従来の車両販売に加えて、データサービス、移動プラットフォーム、エネルギーマネジメント、さらには都市インフラの開発まで手がけるようになりました。これは、100年間続いた自動車産業のビジネスモデルからの根本的な脱却を意味します。

🏙️ Woven Cityが示す未来像

2025年秋の本格稼働を控えたWoven Cityは、トヨタの描く未来社会の縮図です。ここで実現されようとしているのは、単なる技術の展示場ではありません。「この地球上で暮らすあらゆる人が、自分らしく生きていける社会」という壮大なビジョンの実証実験です¹⁹。

自動運転、AI、ロボティクス、IoT、エネルギーマネジメントなど、複数の先端技術が有機的に連携する「リビングラボ」として、世界初の包括的な実証実験が始まります。ここで得られる知見は、日本国内はもちろん、世界各国の都市開発やモビリティ政策にも大きな影響を与えるでしょう。

🌱 持続可能な社会への貢献

トヨタのCASE戦略で特に印象的なのは、技術革新と社会課題解決を両立させようとする姿勢です。カーボンニュートラル実現、交通事故死傷者ゼロ、すべての人への移動の自由の提供など、企業の利益追求だけでなく、社会全体の持続可能性を真剣に考えています。

これは、トヨタ創業時から受け継がれる「お客様第一」「社会貢献」の精神が、現代の課題に適応した形で表れているとも言えるでしょう。技術力だけでなく、社会的責任を果たす企業として、トヨタは次の100年も業界をリードし続けることができるのではないでしょうか。

2025年、いよいよWoven Cityでの実証実験が本格化します。ここで証明される技術とサービスが、私たちの日常生活をどのように変えるのか、そしてトヨタが目指す「Mobility for All」の社会が実際に実現可能なのか。世界中が注目するトヨタの挑戦は、自動車産業の未来を占う重要な試金石となるでしょう。

❓FAQ

Q1. CASE戦略によって、トヨタの車は今後どのように変わるのでしょうか?

A1. クルマそのものが「移動する情報端末」へと進化していきます。従来の移動手段としての機能に加えて、インターネットに常時接続し、運転者の好みを学習して最適なルートや音楽を提案したり、遠隔地の家族との健康情報共有なども可能になります。また、自動運転技術の進歩により、運転の負担が大幅に軽減され、移動中の時間を仕事や娯楽に有効活用できるようになるでしょう。

Q2. Woven Cityでの生活は一般の人も体験できるのですか?

A2. 現在のところ、住民として参加できるのは研究者やトヨタ関係者が中心ですが、将来的には一般の方々にも開放される可能性があります。また、住民でなくても見学ツアーや短期体験プログラムなどが企画される予定です。2025年の本格稼働後は、教育機関や企業の研修でも活用される見込みで、多くの人がWoven Cityの技術を体験する機会が提供されるでしょう。

Q3. トヨタが電気自動車の普及に慎重なのはなぜですか?

A3. 慎重というよりも、現実的なアプローチを取っているからです。世界各国のエネルギー事情や充電インフラの整備状況は大きく異なります。電力の多くを石炭火力発電に依存している地域では、EVよりもハイブリッド車の方が総合的なCO₂削減効果が高い場合もあります。トヨタは「地球全体での環境負荷削減」を最優先に考え、地域の実情に応じた最適解を提供する「マルチパスウェイ戦略」を採用しているのです。

Q4. CASE技術の進歩によって、運転の楽しさは失われてしまうのでしょうか?

A4. トヨタは「人とクルマが仲間のように支え合う」という「Toyota Teammate Concept」を提唱しており、人間から運転を完全に奪い取るのではなく、安全で快適な運転をサポートする技術開発を進めています。自動運転技術は、疲労時や危険回避時のアシスト機能として活用し、運転を楽しみたい時は人間がコントロールできる選択肢を残すことで、安全性と運転の楽しさの両立を目指しています。

Q5. Woven Cityの技術は日本国外でも応用される予定ですか?

A5. はい、Woven Cityで実証された技術やサービスモデルは、世界各国に展開される予定です。特に、急速な都市化が進む東南アジアや、インフラ整備が課題となっているアフリカ諸国などでの応用が期待されています。ただし、各国の文化や法制度、インフラ状況に合わせたカスタマイズが必要で、トヨタはパートナー企業や現地政府と連携しながら、それぞれの地域に最適なソリューションを開発していく方針です。

参考文献一覧

¹ トヨタ自動車株式会社「統合報告書2018」(2018年7月発行)

² トヨタ自動車株式会社「CES 2018プレスカンファレンス」豊田章男社長講演録(2018年1月9日)

³ トヨタ自動車株式会社「コネクティッド・シティ プロジェクト発表」CES 2020プレゼンテーション資料(2020年1月7日)

⁴ トヨタ自動車株式会社「T-Connectサービス概要」公式ウェブサイト技術資料(2019年更新)

⁵ Toyota Research Institute「Toyota Teammate Advanced Safety Research Vehicle」技術仕様書(2017年1月)

⁶ トヨタ自動車株式会社「Toyota Research Institute設立について」ニュースリリース(2016年1月4日)

⁷ トヨタ自動車株式会社「新型レクサスLS・MIRAI Advanced Drive搭載車発売」ニュースリリース(2021年4月8日)

⁸ トヨタ自動車株式会社・ソフトバンクグループ株式会社「MONET Technologies株式会社設立」合同ニュースリリース(2018年10月4日)

⁹ トヨタ自動車株式会社「バッテリーEV戦略に関する説明会」資料(2021年12月14日)

¹⁰ トヨタ自動車「レクサスUX300e発売」ニュースリリース(2020年10月)、「bZ4X世界初公開」ニュースリリース(2021年4月)

¹¹ トヨタ自動車株式会社「Woven City」CES 2020基調講演全録(2020年1月7日)

¹² 静岡県裾野市「Woven City地鎮祭挙行」市政ニュースリリース(2021年2月23日)

¹³ Bjarke Ingels Group「Woven City Master Plan」設計資料(2020年公表)

¹⁴ トヨタ自動車株式会社「Woven City概要説明資料」(2021年更新版)

¹⁵ トヨタ自動車株式会社「Woven Cityエネルギーシステム」技術解説書(2022年3月)

¹⁶ Woven Planet Holdings株式会社「会社概要・事業内容」公式ウェブサイト(2020年7月設立)

¹⁷ トヨタ自動車株式会社「パートナーシップ戦略の考え方」投資家向け説明会資料(2021年5月)

¹⁸ トヨタ自動車株式会社「第120期有価証券報告書」(2024年6月提出)

¹⁹ トヨタ自動車株式会社「Mobility for All」企業理念説明資料(2019年改訂版)