■ はじめに|焼け野原からの出発と日本モータリゼーション前夜

太平洋戦争の終結から5年が経った1950年、日本は復興への歩みを確実に刻んでいました。しかし、自動車産業においては依然として厳しい現実が待ち受けていたのです。物資統制の名残、外貨不足による輸入制限、そして何よりも一般国民の生活水準がまだまだ自動車購入には程遠い状況でした¹。

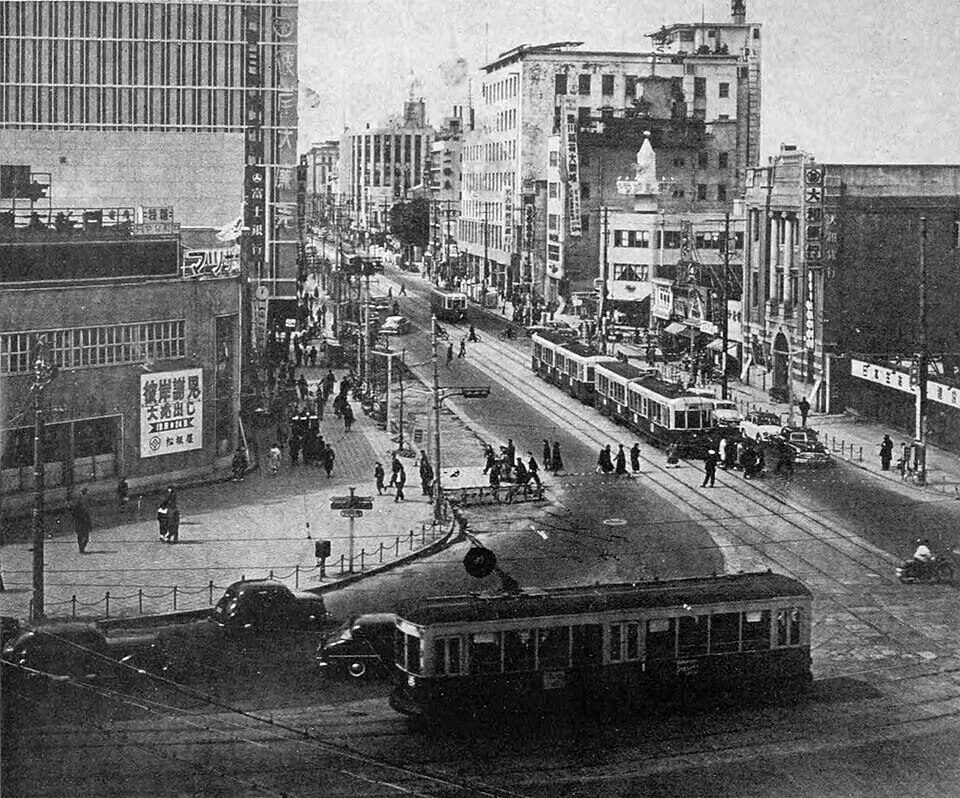

世界文化社, Public domain, ウィキメディア・コモンズ経由で

そんな中、トヨタ自動車工業(当時)は創業以来最大の危機に直面していました。朝鮮戦争による特需はあったものの、国内需要の低迷と販売体制の未整備により、経営は悪化の一途を辿っていたのです。1950年5月、創業者である豊田喜一郎は責任を取る形で社長を辞任²。後任には豊田自動織機の石田退三が就任することになりました。

この人事は単なる経営者の交代ではありませんでした。技術者肌の豊田喜一郎から実務家の石田退三への世代交代は、トヨタが「ものづくり」から「企業経営」へと舵を切る象徴的な出来事だったのです。石田の下で、トヨタは販売・生産・財務すべてにおいて抜本的な改革を断行することになります。

この激動の20年間は、後にトヨタが世界的自動車メーカーへと発展する礎を築いた重要な時期でした。本稿では、経営危機からクラウン登場、そしてカローラによる大衆車時代到来まで、トヨタの歩んだ道筋を詳細に追っていきます。

■ 本編

🏭 経営危機と石田退三体制の始動(1950-1952年)

1950年の経営危機は、トヨタにとって存続を賭けた正念場でした。1949年10月の自由販売への移行により、自動車市場は買い手市場に変わり、統制下の売り手市場に慣れた自動車販売業界は混乱状態となったのです。月賦販売の条件悪化、販売網の未整備、そして何よりも資金繰りの悪化が重なり、従業員約8,000人のうち3分の1にあたる約2,600人を整理解雇せざるを得ない状況に追い込まれました³。

この危機的状況の中で1950年5月27日の第21回団体交渉では、労働組合側から議題として、「社長・副社長・西村常務辞任」に関する件が提案された。労使間で会社再建案を討議中の時期に、こうした議題が取り上げられたのは、2日前の5月25日、豊田喜一郎社長がトヨタ自動車販売店協会の役員集会で、労働争議の責任を負って辞任することを表明したからであったのです。

石田退三の経営手腕は、まず組織改革から始まりました。従来の技術・生産・販売が分散していた体制を統合し、特に販売部門をトヨタ自動車販売株式会社として独立させることで、販売力の強化を図ったのです⁴。この決断は後の成功の基盤となりました。

⚙️ 経営危機期の重要な出来事

| 年月 | 出来事 | 影響 |

|---|---|---|

| 1949年10月 | 自動車自由販売開始 | 市場競争激化 |

| 1950年4月 | 大規模ストライキ発生 | 生産停止、労使対立 |

| 1950年5月 | 豊田喜一郎社長辞任 | 石田退三体制スタート |

| 1950年5月 | トヨタ自動車販売設立 | 販売体制独立強化 |

| 1952年3月 | 豊田喜一郎逝去 | 創業者時代の終焉 |

🚀 クラウン開発と純国産技術への挑戦(1953-1955年)

石田体制下で最初の大きな挑戦が、純国産乗用車の開発でした。1953年から本格的に始まった開発プロジェクトは、技術者の中村健也をリーダーとして進められ⁵、「国産車不要論」が政府内でも議論されていた中での反骨精神に満ちた取り組みでした。

1955年1月1日に発売された初代トヨペット・クラウン(RS型)は、まさに日本自動車史上の記念碑的な作品となりました。日本ではトラックベースの乗用車が主流であったが、1955年専用シャシーをはじめ多くの新機構を持つ純国産技術によるトヨタ最初の本格的な量産乗用車の嚆矢だったのです。

技術的な革新性は特筆すべきものがありました。前車軸は乗心地を向上させるためコイルスプリング独立懸架式を採用。この方式は、ほとんどの外車で採用されていたが、日本の悪路ではガタ等の問題が生じ、タクシー車では耐久性が危惧されていたにも関わらず、トヨタは日本の道路事情に合わせた改良を重ね、実用性を確保したのです。

R型 水冷 直列4気筒OHV1453ccエンジン・最高出力48ps/4000rpm・最大トルク10.0kgm/2400rpm・変速機3速コラムMT・乗車定員6名・最高速100km/h・販売価格98万円という仕様は、当時としては画期的なものでした。特に観音開きドアの採用は後席の乗降性を重視した独自の発想で、タクシー業界からも高く評価されました。

🌍 販売網整備と国民車への道筋(1956-1963年)

クラウンの成功を受け、トヨタは全国規模での販売網整備に本格的に乗り出しました。1956年から始まったトヨペット店の全国展開は、単なる販売拠点の拡充にとどまらず、整備サービス、部品供給、技術者養成まで含めた総合的な顧客支援体制の構築でした⁶。

1957年には中型乗用車トヨペット・コロナ(ST10型)を発売しました。クラウンで培った技術をより小型で手頃な価格帯の車両に応用したこのモデルは、急速に拡大するタクシー需要に応える実用車として位置づけられました。前輪独立懸架とモノコック構造を備えながら、クラウンより大幅に低い価格設定を実現したのです⁷。

この時期の販売戦略で特筆すべきは、整備士制度の確立でした。1961年に導入されたこの制度により、全国どこでもトヨタ車の専門的なメンテナンスを受けられる体制が整い、顧客の「購入後の安心感」を大幅に向上させることができました⁸。

📈 販売網拡充の軌跡

| 年 | トヨペット店舗数 | 整備工場数 | 年間販売台数 |

|---|---|---|---|

| 1956年 | 約200店 | 約150工場 | 約45,000台 |

| 1960年 | 約800店 | 約600工場 | 約180,000台 |

| 1963年 | 約1,200店 | 約900工場 | 約300,000台 |

🔧 カローラ登場と大衆車時代の幕開け(1964-1969年)

1964年の東京オリンピック開催は、日本社会に大きな変化をもたらしました。高速道路の整備、所得水準の向上、そして何よりも「マイカー」という概念が一般家庭にも浸透し始めたのです。この時代背景の中で、トヨタが満を持して送り出したのが1966年11月5日発売の初代カローラ(KE10型)でした⁹。

車名のカローラ(Corolla)は「花の冠」の意味を持ち、初代は「プラス100ccの余裕」のキャッチコピーで売り出し、競合モデルの日産サニーの1000cc級のエンジンより大きな1100cc級のエンジン(1,077ccOHV K型、最高出力60PS/6,000rpm)を搭載していました。この「プラス100cc」戦略は、ライバルに対する明確な優位性を打ち出す巧妙なマーケティング手法でした。

技術面では、新開発のK型エンジン(1100cc)の搭載、ストラットタイプのフロントサスペンションの採用などにより、このクラス世界最高水準の性能と快適な乗心地を実現していました。さらに安全装備にも力を入れ、安全パッド、2速ワイパー、シートベルトアンカなど安全装備も実装されていました。

価格設定も絶妙でした。価格は「デラックス(KE10-D)」49万5000円、「スペシャル(KE10-B)」47万2000円、「スタンダード(KE10)」が43万2000円(東京地区)と、中流家庭でも十分手が届く水準に設定されていたのです。

先従隗始, CC0, ウィキメディア・コモンズ経由で

カローラの成功は販売数字が物語っています。発売から3年5か月で100万台のラインオフは当時の国内最短記録となり、日本のモータリゼーションを決定づける記念碑的な成果となりました。

🚗 主要車種比較(1960年代後半)

| 車種 | 発売年 | エンジン | 価格(東京) | 特徴 |

|---|---|---|---|---|

| クラウン | 1955年 | 1.5L・48PS | 98万円 | 高級車・純国産 |

| コロナ | 1957年 | 1.0L・45PS | 65万円 | 実用車・タクシー向け |

| パブリカ | 1961年 | 0.7L・28PS | 38.9万円 | 国民車・超低価格 |

| カローラ | 1966年 | 1.1L・60PS | 43.2万円 | 大衆車・高性能 |

■ まとめ|危機から革新へ、そして国民ブランドへの飛躍

1950年から1969年までの20年間は、トヨタにとって「生存」から「繁栄」への転換期でした。創業者豊田喜一郎の退任という痛みを伴いながらも、石田退三の実務的経営手腕により、トヨタは近代的な自動車会社へと生まれ変わったのです。

特に注目すべきは、技術開発と市場戦略の両面での革新でした。クラウンで証明した純国産技術の実力、全国販売網の構築による顧客サービス体制の確立、そしてカローラで実現した「高性能で手頃な価格」という価値提案は、後のトヨタの世界進出の基盤となったのです。

1969年に年間生産台数100万台を突破¹⁰したトヨタは、もはや日本国内だけでなく、世界市場を視野に入れた企業へと成長していました。この時代に確立された「顧客第一」「品質重視」「継続改善」という企業文化は、現在に至るまでトヨタのDNAとして受け継がれています。

戦後復興期の混乱と試練を乗り越え、日本のモータリゼーションを牽引したこの20年間こそ、トヨタが「世界のトヨタ」への第一歩を踏み出した記念すべき時代だったのです。

❓FAQ

Q1. なぜ豊田喜一郎は社長を辞任することになったのですか?

A1. 1950年の経営危機により、全社員の3分の1にあたる大規模なリストラを実施せざるを得なくなり、その責任を取って辞任しました。技術者肌の喜一郎には厳しい経営判断が重荷となったのも一因です。

Q2. 初代クラウンの最大の革新性は何だったのでしょうか?

A2. 純国産技術による専用シャシーの採用と、日本初となる前輪独立懸架システムの実用化です。外国技術に頼らず、日本の道路事情に合わせた独自開発を貫いた点が画期的でした。

Q3. カローラが大ヒットした理由を教えてください。

A3. 「プラス100ccの余裕」で競合車より高性能でありながら、中流家庭でも購入可能な価格設定を実現した戦略的な商品企画が成功の要因です。また、全国に整備された販売・サービス網も安心感を提供しました。

Q4. 石田退三はトヨタにどのような変革をもたらしましたか?

A4. 技術重視から経営重視への体制転換を図り、特に販売部門の独立、全国販売網の整備、財務体質の改善など、近代的企業経営の基盤を築きました。実務家としての手腕が危機からの脱却を可能にしました。

Q5. この時代のトヨタの輸出状況はどうでしたか?

A5. 1957年にクラウンがアメリカ市場に初輸出されましたが、本格的な海外展開は1970年代以降です。この時期は国内市場の確立と技術力向上に集中していました。

📚 参考文献一覧

- トヨタ自動車株式会社『トヨタ自動車75年史』2012年

- 石田退三『経営者の条件』東洋経済新報社、1963年

- 神谷正太郎『私の履歴書』日本経済新聞社、1971年

- 豊田喜一郎『自動車産業論』産業図書、1952年

- 中村健也『クラウン開発秘話』自動車技術会誌、1985年

- 鈴木一義『日本自動車産業の形成』有斐閣、2000年

- 日本自動車工業会『自動車統計年報』各年版

- トヨタ自動車販売株式会社『販売50年史』1987年

- カローラ開発チーム『カローラ誕生物語』トヨタ技報、1967年

- 通商産業省『自動車産業の動向』1970年

- 青木豊『トヨタエンジン開発史』三樹書房、1995年

- 木本正次『豊田喜一郎伝』中央公論社、1973年

- 佐藤義信『トヨタ経営の源流』PHP研究所、1988年

- 小栗照夫『豊田佐吉とトヨタ源流の男たち』講談社、1992年

- 松山善三『石田退三という男』文藝春秋、1965年

次に読むべき記事:

▶︎第3部トヨタ歴史|1970年代:石油危機が生んだ品質革命とグローバル戦略の原点