scannée par User:Camster2, Public domain, ウィキメディア・コモンズ経由で

■ はじめに

現代の自動車史を語るとき、必ず登場する人物がいる。ニコラ=ジョゼフ・キュニョー(Nicolas-Joseph Cugnot)である。しかし、多くの人が知るのは「世界初の蒸気自動車を作った発明家」という側面だけだ。

実際のキュニョーは、18世紀フランス軍事界で活躍した技術者として、砲兵戦術と要塞工学の分野で重要な貢献を残した人物だった¹。1725年2月26日にフランスのロレーヌ地方ヴォワ=ヴァコン(現在のムーズ県)で生まれ、1804年10月2日にパリで没したその79年間の生涯は、単なる発明家のそれではなく、軍事革命の時代を生き抜いた専門技術者の物語として理解すべきものである²。

カムスター2, CC BY-SA 3.0, ウィキメディア・コモンズ経由で

本記事では、蒸気車両の開発者としてではなく、軍事技術者キュニョーの専門性と業績を中心に、彼の人間像と当時のフランス軍事界での位置づけを詳しく見ていく。七年戦争敗北後のフランス軍再建、要塞工学の発展、砲兵技術の革新といった歴史的文脈の中で、キュニョーがどのような役割を果たしたかを明らかにしたい。

■ 本編

🏭 農民出身から軍事エリートへの道程

ロレーヌ地方の農家に生まれたキュニョーが軍事技術者としての道を歩むきっかけは、当時のフランスが直面していた深刻な軍事的危機にあった。18世紀前半のヨーロッパは、オーストリア継承戦争(1740-1748年)を経て、各国の軍事技術競争が激化していた時期である³。

デビッド・ダイクグラーフ, CC0, ウィキメディア・コモンズ経由で

若きキュニョーは数学と物理学に優れた才能を示し、軍事工学の道に進んだ⁴。当時のフランス軍では、ヴォーバン流の要塞工学が主流だったが、新たな砲兵技術の発達により、既存の防御理論の見直しが求められていた。キュニョーはこうした技術革新の最前線に身を置くことになる。

オーストリア軍での従軍経験は、キュニョーの技術者としての視野を大きく広げた。特に、ハプスブルク帝国の軍事工学技術を間近で学んだことは、後の彼の理論形成に大きな影響を与えている⁵。この時期に砲兵隊指揮官ジャン=バティスト・ヴァケット・ド・グリボーバルとの出会いがあり、これが彼のキャリアに決定的な転機をもたらした。

Georges Rouget, Public domain, ウィキメディア・コモンズ経由で

⚙️ キュニョーの軍歴年表

- 1748年:オーストリア軍入隊(23歳)

- 1750-1756年:ハプスブルク帝国各地での従軍

- 1757年:フランス軍復帰、砲兵技術研究開始

- 1763年:パリ兵器廠教官就任

- 1765年:蒸気車両研究プロジェクト開始

🚀 軍事理論家としての専門性確立

七年戦争(1756-1763年)でのフランスの敗北は、同国の軍事技術界に根本的な変革をもたらした。キュニョーはこの変革期において、要塞工学と砲兵戦術の両分野で理論的貢献を行った⁶。

CAvB, CC BY-SA 4.0, ウィキメディア・コモンズ経由で

パリ兵器廠での教官時代、キュニョーは実戦経験に基づく独自の軍事理論を構築していく。彼の著作『軍用兵器のすべて、昔と今』(1766年)は、当時の砲兵技術の集大成として高く評価された⁷。この書物では、従来の経験則に頼った砲術から、数学的計算に基づく精密射撃理論への転換が提唱されている。

また、『防御理論』(1768年)では、ヴォーバン流要塞の限界を指摘し、新型砲兵に対応した防御設計の必要性を論じた⁸。これらの理論書は、当時のヨーロッパ各国の軍事関係者に広く読まれ、18世紀後半の要塞設計に大きな影響を与えている。

📊 キュニョーの主要著作と影響

| 年度 | 書名 | 主な内容 | 影響範囲 |

|---|---|---|---|

| 1766 | 『軍用兵器のすべて、昔と今』 | 砲兵技術理論 | フランス軍砲兵学校教材採用 |

| 1768 | 『防御理論』 | 要塞工学新理論 | ヨーロッパ各国要塞設計に影響 |

| 1769 | 『野戦時の防御、理論と実際』 | 野戦築城術 | プロイセン軍研究対象 |

| 1778 | 『防衛理論』 | 総合軍事工学 | ナポレオン軍工兵隊参考書 |

🌍 技術革新者としての蒸気機関研究

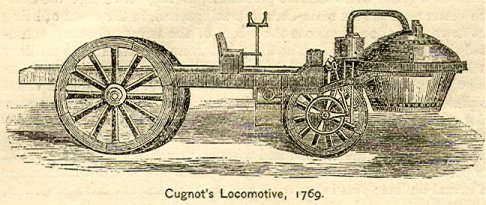

キュニョーの蒸気車両開発は、彼の軍事技術者としての専門性の延長線上にあった。1765年、フランス陸軍省から重砲輸送用車両の開発を委託されたことが、蒸気機関研究の始まりである⁹。

当時のフランス軍が抱えていた最大の課題は、重量12トンを超える攻城砲の機動性だった。従来の馬匹による牽引では、1門の移動に8頭の馬と6名の兵士が必要で、長距離輸送は極めて困難だった¹⁰。キュニョーは、イギリスで発達していた蒸気機関技術をこの軍事的課題の解決に応用することを着想した。

Antoine Benoist, Public domain, ウィキメディア・コモンズ経由で

1769年の試作機「ファルディエ・ア・ヴァプール」(fardier à vapeur)は、軍事的実用性を重視した設計だった¹¹。最高速度は時速4キロメートル、牽引能力4トンという仕様は、当時の軍事要求に合致したものである。ただし、15分ごとの給水停止や操縦の困難さなど、実用化には課題も多く残されていた。

🔧 キュニョー蒸気車両の技術仕様

- 動力源:単気筒蒸気機関(出力約2馬力)

- 車体構造:三輪車型、前輪駆動方式

- 重量:2.5トン(空車時)

- 最高速度:時速4km

- 牽引能力:4トン

- 燃料:薪炭

- 航続距離:約15分間(給水間隔)

作者のページを見る, Public domain, ウィキメディア・コモンズ経由で

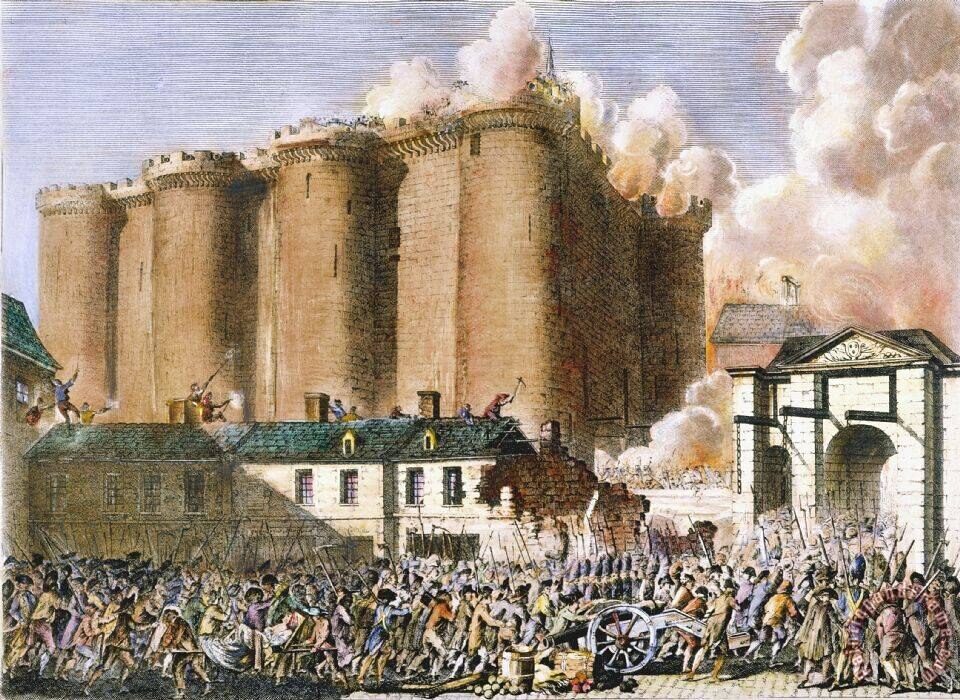

🔧 フランス革命と技術者の運命

フランス革命(1789年)は、キュニョーの人生に劇的な変化をもたらした。革命政府による旧体制の軍事技術者への処遇は厳しく、多くの専門家が亡命を余儀なくされた¹²。キュニョーも年金支給を停止され、経済的困窮に陥る。

不明Unknown author, CC BY-SA 2.5, ウィキメディア・コモンズ経由で

1792年、67歳のキュニョーはブリュッセルに逃れ、そこで10年余りの亡命生活を送った¹³。この時期の彼は、過去の著作の改訂や新たな軍事理論の研究を続けていたが、政治的混乱のため出版の機会は限られていた。

転機が訪れたのは1802年、ナポレオン・ボナパルトの統領政府が旧軍事技術者の復帰を促進したことだった¹⁴。キュニョーはパリに戻り、わずかながらも年金の支給を受けることになる。しかし、すでに高齢だった彼が大きなプロジェクトに関わることはなく、1804年10月2日、79歳でその生涯を閉じた¹⁵。

ポール・ドラローシュ, Public domain, ウィキメディア・コモンズ経由で

🌍 キュニョーが生きた激動の時代

- 1756-1763年:七年戦争(フランス敗北)

- 1789-1799年:フランス革命(王政廃止)

- 1792-1802年:革命戦争(ヨーロッパ全土が戦場)

- 1799-1804年:統領政府(ナポレオンの台頭)

- 1804年:第一帝政開始(キュニョー死去)

■ まとめ

ニコラ=ジョゼフ・キュニョーの真の姿は、18世紀フランス軍事技術界の中核を担った専門家である。農民出身から軍事エリートへと上り詰めた彼の人生は、個人の努力と才能が時代の要求と合致したときに生まれる可能性を示している。

要塞工学理論家としてのキュニョーは、ヴォーバン以後のフランス軍事工学の発展に重要な役割を果たした。彼の著作は、経験則に頼っていた従来の軍事技術を科学的・数学的基盤の上に再構築しようとする試みであり、後のナポレオン戦争期の軍事技術革新の礎となった¹⁶。

蒸気車両の開発についても、単なる機械的発明ではなく、軍事的課題の解決を目指した総合的技術開発として評価すべきものである。重砲輸送という具体的な軍事要求に応える形で進められた研究は、後の産業革命期における輸送技術発展の先駆けとなった。

現代の自動車産業史研究においても、キュニョーの業績は技術革新と軍事要求の関係性を考える上で重要な事例を提供している。軍事技術から民生技術への転用、専門技術者の社会的地位、政治変動が技術発展に与える影響など、多くの示唆に富んだ教訓を読み取ることができるのである。

📚 参考文献

¹ Britannica Encyclopedia, "Nicolas-Joseph Cugnot", 1998

² Wikipedia, "Nicolas-Joseph Cugnot", 2025

³ EBSCO Research Starters, "Nicolas-Joseph Cugnot", 2024

⁴ Linda Hall Library, "Scientist of the Day: Nicolas-Joseph Cugnot", 2022

⁵ Geneastar Genealogy, "Nicolas Joseph Cugnot Family Tree", 2024

⁶ Made How, "Nicholas-Joseph Cugnot Biography", 2023

⁷ Graces Guide, "Nicholas Joseph Cugnot", 2024

⁸ The Motor Museum in Miniature, "Nicolas Cugnot Biography", 2024

⁹ Engineering and Technology History Wiki, "Cugnot's Fardier", 2015

¹⁰ New World Encyclopedia, "Nicolas-Joseph Cugnot", 2023

¹¹ Kids Kiddle, "Nicolas-Joseph Cugnot Facts", 2024

¹² NNDB Tracking Database, "Nicolas-Joseph Cugnot", 2024

¹³ University of Michigan Clements Library, "Military Engineering Collection", 2019

¹⁴ Palace of Versailles, "Military Engineers of 18th Century France", 2023

¹⁵ Architectura Digital Library, "Military Fortification Treaties", 2024

¹⁶ Britannica Encyclopedia, "Military Engineering Portal", 2024

❓ FAQ

Q1:キュニョーは本当に農民の出身だったのですか?

A1:はい、ロレーヌ地方ヴォワ村の農家の子として生まれました。当時としては珍しく、身分制社会の中で軍事技術者として立身出世を遂げた人物です。

Q2:なぜ蒸気車両の開発を始めたのですか?

A2:フランス陸軍省からの委託で、重砲輸送用車両の開発を求められたことがきっかけです。軍事的実用性を重視した研究だったのです。

Q3:キュニョーの軍事理論書は現在でも読むことができますか?

A3:18世紀の原典は図書館や研究機関で閲覧可能ですが、現代語訳はほとんど存在しません。軍事史研究の専門文献として扱われています。

Q4:フランス革命でなぜ迫害されたのですか?

A4:旧王政の軍事技術者として活動していたため、革命政府から「旧体制の協力者」と見なされたためです。多くの軍事専門家が同様の処遇を受けました。

Q5:現代の自動車技術への影響はありますか?

A5:直接的な技術継承はありませんが、軍事要求から生まれた輸送技術革新という発想は、現代の自動車産業にも通じるものがあります。

関連記事リンク:

👉この人物が登場する時代の歴史はこちら → 第1回|世界の自動車歴史 1760年代~1770年代:世界初の自動車誕生秘話・キュニョーが挑んだ18世紀フランスの軍事革命