■はじめに

自動車がお金持ちだけの道楽から、普通の人でも手が届く交通手段に変わった――そんな劇的な変化が起きたのが、1910年代から1920年代にかけての20年間でした。

当時を振り返ると、本当に驚くべき数字が並んでいます。1910年頃の世界の自動車生産台数は年間わずか18万台程度¹でしたが、1929年には485万台²まで跳ね上がったのです。約27倍の伸びですから、まさに爆発的な成長だったと言えるでしょう。

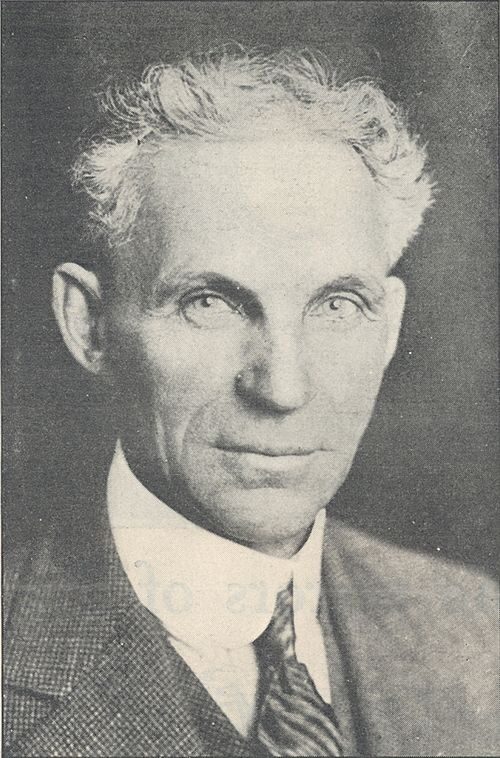

この変化の震源地となったのがアメリカでした。ヘンリー・フォードという一人の男が始めた生産革命は、単に車を安く作るだけでなく、働く人の暮らし方、街の作られ方、人々の休日の過ごし方まで根本から変えてしまいました。1920年代末のアメリカでは、5人に1人は車を持っていた³という状況でしたから、いかに急速に普及したかが分かります。

Keystone View photograph, Public domain, ウィキメディア・コモンズ経由で

一方、ヨーロッパは第一次世界大戦という大きな困難に直面しながらも、アメリカとは違う道を歩みました。量より質を重視し、技術力で勝負する――そんな考え方が、現在も続くヨーロッパ車の個性の原点になったのです。

そして我が国日本でも、この時期に自動車作りの第一歩が踏み出されました。まだまだ小さな歩みでしたが、後の飛躍につながる大切な基礎固めの時代だったのです。

今回は、自動車が現代社会の基盤となる第一歩を刻んだ、この激動の20年間を詳しく見ていきましょう。 🚗

■本編

🏭 アメリカ:フォードが起こした生産革命

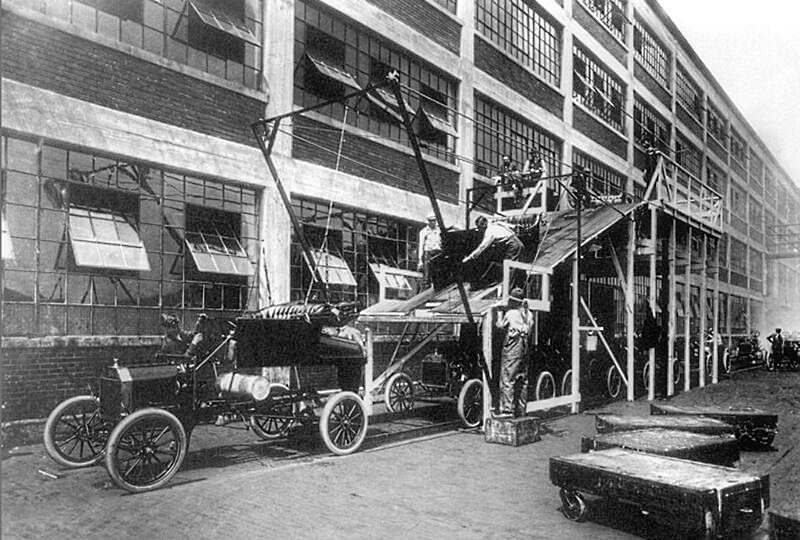

1913年、デトロイトにあるフォード社のハイランドパーク工場で、自動車の歴史を変える出来事が起こりました。それが流れ作業による組み立てラインの導入です。

Horace Lucian Arnold, Public domain, ウィキメディア・コモンズ経由で

それまで熟練工が一台ずつ手作業で組み立てていたT型フォードが、ベルトコンベアーに載って次々と完成していく――この光景は、当時の人々にとって革命的でした。数字で見ると、その効果は歴然としています。組み立て時間が12時間28分から、なんと1時間33分⁴まで短縮されたのです。

この生産性向上は、すぐに価格に反映されました。

ベルトコンベアーに載って次々と完成していくA-line1913.jpg: Ford companyderivative work: Stephan Möbius, Public domain, ウィキメディア・コモンズ経由で

📊 T型フォードの価格変遷

- 1908年:825ドル(生産台数10,607台)

- 1913年:600ドル(流れ作業導入、168,220台)

- 1915年:440ドル(308,162台)

- 1920年:395ドル(941,042台)⁵

価格が半分以下になったことで、T型フォードは1920年代初頭まで世界シェアの55%⁶を握る圧倒的な存在となりました。

dave_7 from Lethbridge, Canada, CC BY-SA 2.0, ウィキメディア・コモンズ経由で

フォードの凄いところは、ただ安く作っただけではなかったことです。労働者の日給を2.5ドルから5ドル⁷に引き上げて、「自分たちが作った車を、自分たちも買える」という仕組みを作り上げました。これは後に「フォーディズム」と呼ばれる経営思想の始まりでした。

⚔️ ヨーロッパ:戦争が生んだ技術革新

第一次世界大戦(1914-1918年)は、ヨーロッパの自動車メーカーにとって試練の時でした。民間向けの車作りから軍需生産への転換を余儀なくされましたが、皮肉にも、この経験が後の技術向上につながったのです。

⚙️ 大戦中の主要メーカー軍需生産実績

- ルノー(フランス):FT-17軽戦車3,177両、航空機エンジン85,000基⁸

- ダイムラー(ドイツ):軍用トラック17,000台、航空機エンジン47,000基⁸

- ロールス・ロイス(イギリス):装甲車120台、航空機エンジン37,000基⁸

戦争中に培った技術、特に航空機エンジンの高回転化技術や冷却システムの改良は、戦後の民間車に大いに活かされました。その典型例が、1919年に登場したベントレー3リッターです。戦時中の航空機エンジン技術を応用したOHC(オーバーヘッドカム)エンジンを搭載し、ル・マン24時間レースで4回も優勝する高性能を実現しました。

Vauxford, CC BY-SA 4.0, ウィキメディア・コモンズ経由で

🇯🇵 日本:国産自動車の産声

我が国でも、この時期に自動車作りが始まりました。1917年に三菱造船所がA型乗用車を発表し、翌1918年には快進社(後のダットサン)がDAT車を世に送り出したのです。

ただし、当時の生産規模は本当に小さなものでした。三菱A型の総生産台数は、なんとわずか22台⁹。手作りに近い状態で、一台一台が貴重品だったのです。

政府も国産化の重要性を認識し、1918年に「軍用自動車補助法」を制定しました。しかし技術力と資本力の不足は深刻で、本格的な量産体制の構築には至りませんでした。この時期の日本は、むしろ欧米の先進技術を学び、将来への基盤作りに専念していた段階と言えるでしょう。

🚀 1920年代:アメリカの黄金時代

第一次大戦が終わると、アメリカは「狂騒の20年代」と呼ばれる空前の好景気に沸きました。自動車もまさにその象徴的存在となり、1929年には登録台数が2,615万台³に達しました。人口4.8人に1台³という数字は、まさに大衆化の完成を物語っています。

この時期に頭角を現したのが、ゼネラルモーターズ(GM)でした。アルフレッド・スローンという経営者が導入した戦略は、フォードとは正反対でした。「どんな色でも、黒であればお選びいただけます」というフォードの方針に対し、GMは多彩な車種とカラーバリエーションで消費者の心を掴んだのです。

不明Unknown author, Public domain, ウィキメディア・コモンズ経由で

📈 1920年代アメリカ自動車市場の勢力図変化

- 1921年:フォード55.7%、GM12.7%、クライスラー1.1%⁷

- 1925年:フォード45.2%、GM20.3%、クライスラー5.8%⁷

- 1929年:GM32.3%、フォード31.3%、クライスラー8.2%⁷

このデータを見ると、GMの躍進ぶりがよく分かります。1927年にはついにフォードを抜いて業界首位⁶に立ち、同年フォードは長年作り続けたT型の生産を終了しました。時代の変化を象徴する出来事でした。

🇪🇺 ヨーロッパ:独自路線の確立

戦後復興を果たしたヨーロッパ各国は、アメリカとは異なる価値観で自動車産業を発展させていきました。大量生産による価格競争よりも、品質と技術的な独創性を重視する――この考え方が、現在まで続く「ヨーロッパ車らしさ」の土台となったのです。

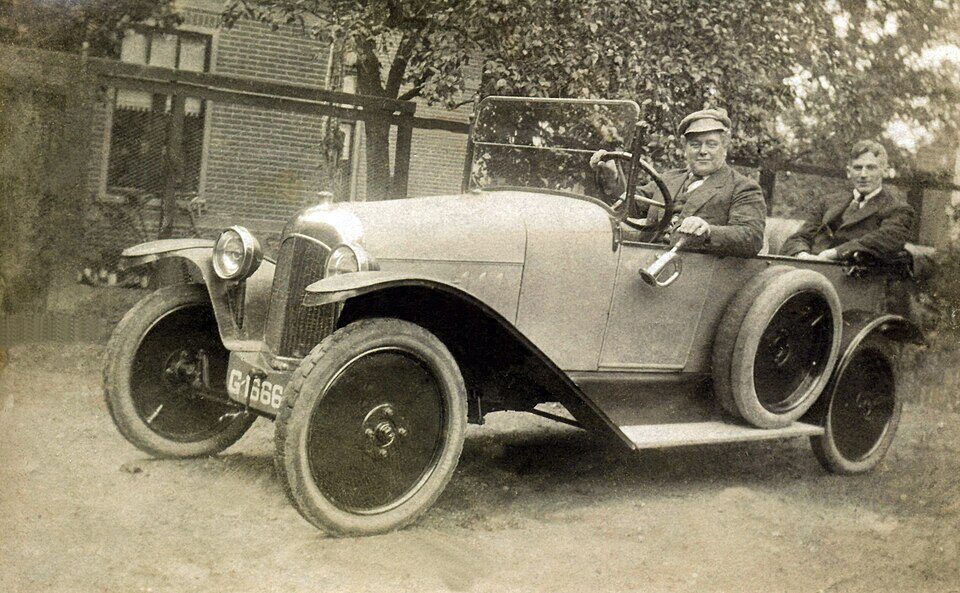

フランスのアンドレ・シトロエンは興味深い経営者でした。アメリカ式の大量生産を導入する一方で、独創的な技術開発も怠りませんでした。1919年に発表したシトロエン・タイプAは、ヨーロッパで初めて本格的な大量生産を実現し、年産12,244台を記録しました。さらに1928年のシトロエンC4では、前輪駆動システムを実用化して、後の技術革新の先駆けとなりました。

Bain News Service, Public domain, ウィキメディア・コモンズ経由で

Hanengerda, CC BY-SA 4.0, ウィキメディア・コモンズ経由で

ドイツでは1926年に歴史的な合併が起こりました。ダイムラーとベンツが一緒になって、現在のメルセデス・ベンツ⁸が誕生したのです。同社のSシリーズは、圧縮比7:1まで高めたスーパーチャージャーエンジンを搭載し、最高速度180km/hを実現。技術力の高さを世界に示しました。

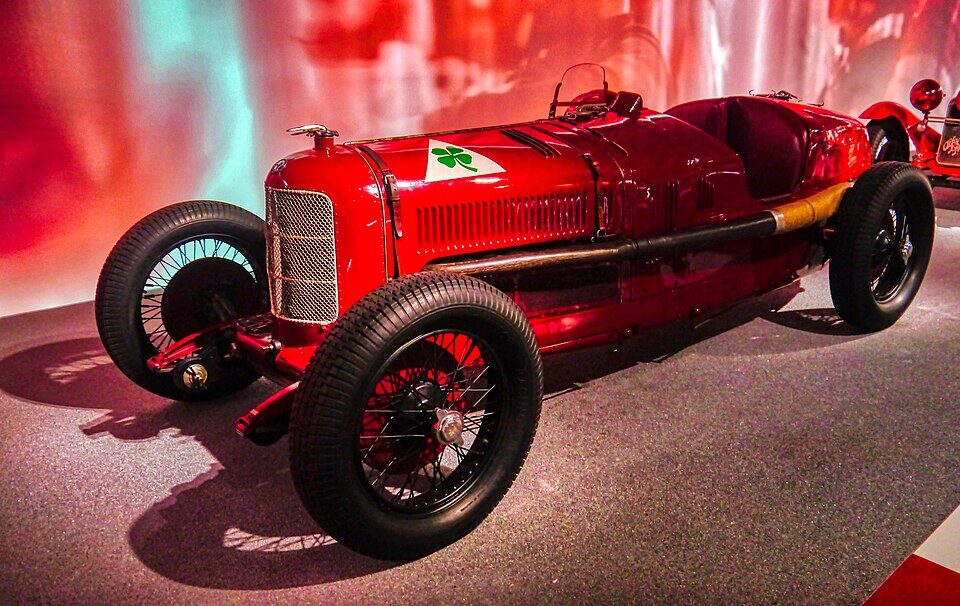

イタリアでも面白い動きがありました。フィアットが1922年に発表した501で大衆車市場に参入する一方、アルファロメオは1925年にP2で世界初のグランプリ選手権を制覇し、スポーツカーブランドとしての地位を確立したのです。

Alf van Beem, CC0, ウィキメディア・コモンズ経由で

Zairon, CC BY-SA 4.0, ウィキメディア・コモンズ経由で

🗾 日本:転換点となった大震災

1923年の関東大震災は、日本の自動車産業にとって大きな転機となりました。復興需要で自動車の必要性が高まる一方、外国車への依存の高さが問題として浮き彫りになったのです。

この危機感が産業界を動かしました。1926年に東京石川島造船所と東京瓦斯電気工業が合併して石川島自動車製作所(後のいすゞ自動車)が設立され、イギリスのウーズレー社と技術提携を結びました。1927年からは「ウーズレーCP型」の国産化を開始し、年産500台規模の生産体制を築き上げました。

作者のページを見る, Public domain, ウィキメディア・コモンズ経由で

同じ1927年には、ダット自動車製造(後の日産自動車)⁹も本格的な乗用車生産に乗り出しました。小さな歩みでしたが、日本の自動車産業にとって重要な前進でした。

🔧 技術革新が加速した時代

1920年代は、自動車の基本技術が大きく成熟した時期でもありました。エンジンの圧縮比向上、燃焼室形状の最適化、点火システムの改良により、出力は飛躍的に向上しました。

⚙️ 1920年代の主要技術革新年表

- 1920年:ダウンドラフト・キャブレター実用化

- 1922年:四輪ブレーキシステム標準化

- 1924年:バッテリー点火システム普及

- 1926年:クロムメッキ技術実用化

- 1928年:シンクロメッシュ・トランスミッション発明

車体構造も大きく変わりました。1920年代前半まで主流だった木製フレームに鋼板を張る方式から、1925年頃にはオールスチール・ボディが普及しました。これにより強度が向上し、同時に量産コストも削減されました。

屋根のないオープンカーから屋根付きのクローズドボディへの移行も顕著でした。1919年にはクローズドボディの普及率はわずか17%でしたが、1929年には85%まで上昇し、自動車の実用性が格段に高まりました。

🛣️ 社会インフラの整備と新産業の誕生

自動車の普及に伴い、道路整備も急ピッチで進められました。アメリカでは1921年に連邦道路法が制定され、州間を結ぶ幹線道路の建設が本格化しました。1929年までに舗装道路の総延長は69万kmに達し、大陸横断ドライブが現実のものとなりました。

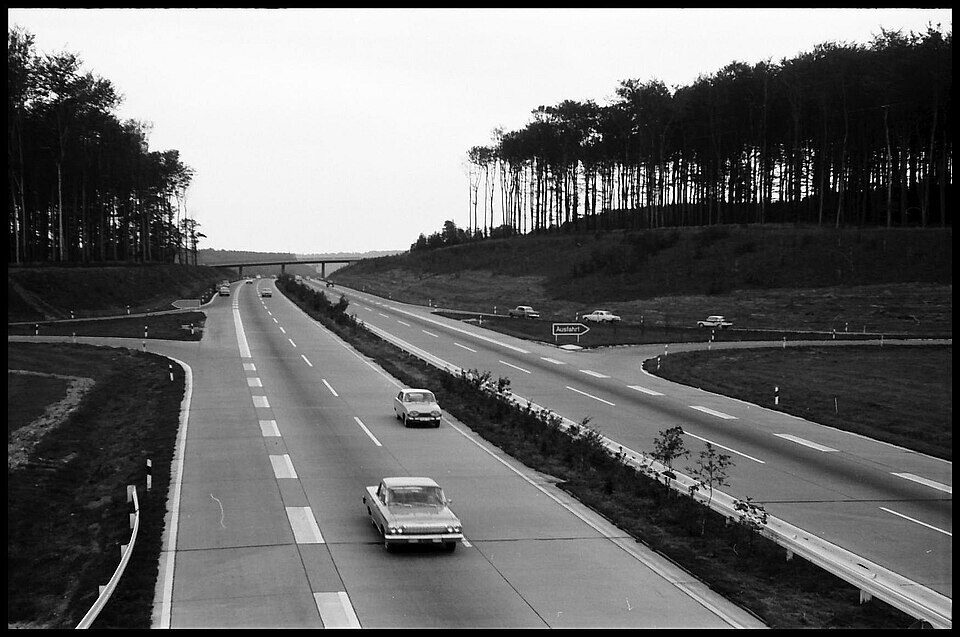

ヨーロッパでも道路革命が起こりました。1922年にドイツで開通したアウトーン(後のアウトバーンの原型)は、高速道路という新しい概念を世界に示したのです。

Landesarchiv Baden-Württemberg, Staatsarchiv Freiburg W 134 Nr. 055341 / Fotograf: Willy Pragher, CC BY 4.0, ウィキメディア・コモンズ経由で

自動車産業の拡大は、関連する様々な業界を大きく発展させました。鉄鋼、ゴム、ガラス、石油精製――これらの産業が自動車と共に成長していきました。1929年のアメリカでは、自動車関連産業の雇用者数が372万人に達し、製造業全体の約15%を占めるほどの規模になっていました。

また、まったく新しい業種も次々と誕生しました。ガソリンスタンド、自動車修理工場、中古車販売業、モーテルなど――現代の私たちにとって当たり前の存在の多くが、この時期に産声を上げたのです。1929年にはアメリカ国内のガソリンスタンド数が12万1,513軒にまで増えていました。

■まとめ

この激動の20年間を振り返ると、世界各地で自動車産業がそれぞれ独自の特色を持って発展していったことがよく分かります。

アメリカは徹底した大量生産によって価格を下げ、自動車を庶民の手の届く存在にしました。ヨーロッパは戦争という試練を技術革新の糧とし、品質と独創性を重視する道を選びました。日本は海外技術の導入と研究を通じて、将来の発展に向けた基盤作りに専念しました。

この多様性こそが、後の自動車産業の豊かな発展を支える重要な要因となったのです。アメリカの効率性、ヨーロッパの技術力、日本の改良技術――それぞれが異なる強みを育んだことで、現代まで続く競争と発展の原動力が生まれました。

技術面を見ると、現代自動車の基本的な構造がこの時期にほぼ完成しました。内燃機関、シャシー、車体構造の基本仕様が確立され、同時に大量生産システム、販売金融、アフターサービスといった社会システムも整備されました。自動車が単なる乗り物から、社会インフラの重要な一部へと変貌を遂げた時代だったのです。

1929年の大恐慌直前の時点で、世界の自動車登録台数は約3,200万台¹⁰に達していました。20年間で約180倍という驚異的な成長です。しかし急激な拡大は、生産過剰や環境問題、交通事故の増加といった新たな課題も生み出しました。

それでも1920年代末の段階で、自動車は確実に「20世紀を代表する技術」としての地位を確立していました。そして各国が築き上げた産業基盤と技術的な個性は、その後の大恐慌という厳しい試練を乗り越えて、さらなる発展の礎となっていくのです。

この20年間は、自動車が贅沢品から生活必需品へ、そして社会を動かす原動力へと変貌を遂げた「真の自動車革命」の時代として、歴史に深く刻まれることになりました。 ✨

FAQ

Q1: アメリカだけが大量生産に成功した理由は何ですか?

A: いくつかの要因が重なったからです。まず広大な国土による大きな市場、豊富な天然資源、移民による労働力の確保、発達した鉄道による物流システムが挙げられます。一方ヨーロッパは国境で市場が分かれており、大量生産の効果が限定的でした。

Q2: T型フォードが黒色ばかりだったのはなぜですか?

A: フォードの「お客様はお好みの色をお選びいただけます。黒色である限り」という有名な言葉の通りです。黒色塗料が最も乾燥が早く、流れ作業の効率を最大化できたのが理由です。ただし初期には他の色もありました。

Q3: 1920年代の日本で自動車産業が本格化しなかった理由は?

A: 技術力と資本の不足が主な要因でした。加えて1923年の関東大震災による経済混乱、外国車の価格競争力、国内市場の小ささも影響しました。本格的な発展は1930年代の軍需拡大まで待つことになります。

Q4: ヨーロッパ車の高級志向はいつから始まったのですか?

A: まさにこの1920年代からです。アメリカの大量生産に対抗するため、品質と技術の独創性で勝負する戦略を取りました。ロールス・ロイス、メルセデス・ベンツ、アルファロメオなどが高級ブランドとしての地位を固めたのもこの時期です。

Q5: 当時の自動車の性能はどの程度でしたか?

A: 高級車なら最高速度100-120km/h、大衆車でも80-90km/hは出ていました。ただし道路事情や燃料品質の問題で、実際の巡航速度は50-60km/h程度でした。現代車と比べると信頼性は低く、こまめなメンテナンスが欠かせませんでした。

参考文献一覧

¹ World Motor Vehicle Data, Ward's Communications (1910)

² Automotive Industries Statistical Issue (1930)

³ U.S. Bureau of Public Roads, Highway Statistics (1929)

⁴ Ford Motor Company Archives, "My Life and Work" Henry Ford (1922)

⁵ Ford Production Records, Henry Ford Museum Archives

⁶ General Motors Annual Report (1927)

⁷ Automotive News Market Share Reports (1921-1929)

⁸ Mercedes-Benz AG Company Formation Documents (1926)

⁹ Japan Automobile Manufacturers Association Historical Data

¹⁰ International Road Federation World Statistics (1929)

関連記事をもっと読む: 次回「第8回|世界の自動車歴史 1930~1940年代:混乱から統合、そして新秩序の胎動 🌍」

👉前回の記事はこちら(第6回|世界の自動車歴史1880後半~1900年代:発明家たちが切り開いた移動革命)