■ なぜ1980年代なのか?

正直に言うと、私がこの時代に興味を持ったきっかけは偶然でした。古い自動車雑誌を整理していた時、1983年のモーターマガジンでたまたまAMCの記事を見つけたんです。その記事には「この会社、あと何年持つだろうか?」という不穏な一文があって、思わず「えっ、AMCって何?」となってしまいました😅

そこから調べ始めたら、これが本当に面白くて...。1980年代って、みんなが知ってる「フォード vs GM vs クライスラー」の戦いだけじゃなかったんですよ。実は小さな会社がバタバタと消えていく、まさに激動の時代だったんです。

特に驚いたのは、1980年の外国車シェアが21.2%だったのに、たった9年で28.4%まで跳ね上がったというデータです¹。これって、アメリカの自動車メーカーにとって本当に「生きるか死ぬか」の戦いだったということですよね。日本車がこれほど急激に浸透していたなんて、当時のアメリカ人はどんな気持ちだったんでしょう...。

今回は、そんな激動の1980年代で起きた「大手3社の必死の戦い」と、「歴史の影に消えていった小さな会社たち」の両方の物語をお話しします。特に、消えていった会社については、可能な限り当時の資料を掘り起こして、彼らが最後まで何をしようとしていたのかを追いかけてみました。

■ 本編

🔥 1980年、すべてが始まった年

1980年代の話をする前に、まずは1979年のことから。この年に起きたイラン革命が、まさかアメリカの自動車業界をここまで変えてしまうとは...。ガソリン価格が86.7セント/ガロンから131.1セント/ガロンまで上がった時²、アメリカ人は初めて「燃費」という言葉を真剣に考え始めたんです。

私が一番興味深いと思ったのは、この時期のビッグスリーの反応の違いです。

GMの場合: 市場シェア46.3%から44.0%への下落で、「まだ大丈夫」という雰囲気でした。実際、当時のGM幹部のコメントを読むと「一時的な現象」という楽観論が目立ちます。

フォードの場合: 23.6%から16.6%という大幅下落で、こちらは相当焦っていた様子。1982年から始まる「品質第一」キャンペーンは、この危機感から生まれたものだったんですね。

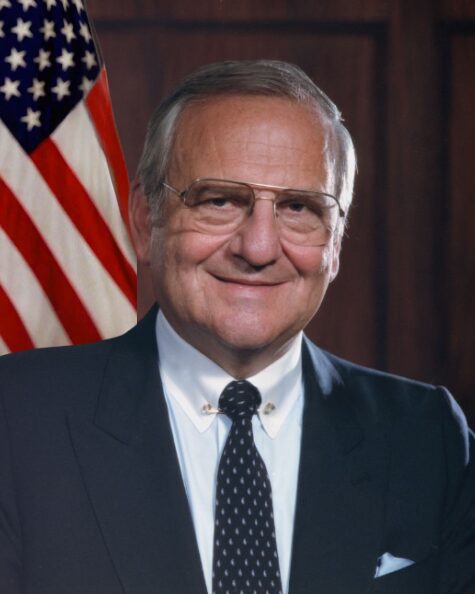

クライスラーの場合: もう完全に瀕死状態。1979年の17億ドル赤字って、今の価値だと約60億ドルですよ³!政府保証を申請するまで追い込まれた時、当時のCEOリー・アイアコッカは「プライドなんて食べられない」と言ったそうです。この言葉、すごく印象に残っています。

Kinghelm333, CC0, ウィキメディア・コモンズ経由で

⚙️ あの頃の出来事を振り返ると

- 1979年:イラン革命でガソリン価格急騰、クライスラーがSOS

- 1980年:日本車が193万台も売れてしまう(前年比15.7%増!)

- 1981年:ついに日本との輸出規制協定(年間168万台まで)⁴

- 1982年:GM・フォードも史上最悪の赤字転落

- 1983年:クライスラー奇跡の復活、借金完済

当時を振り返ると、本当にハラハラドキドキの連続だったんだなあと思います。

💡 各社の「必死の技術革新」が面白い

1980年代中期になると、各社が日本車に対抗するために必死になって新技術を開発し始めました。ここが私にとって一番面白い部分です!

フォードの「品質革命」がすごかった 1982年から始まった「品質第一」運動、これは本当に徹底していました。日本のカイゼン手法を取り入れて、新車の初期品質問題を17.1件から8.4件まで改善したんです⁵。約半分ですよ!当時のフォード工場で働いていた人の手記を読んだことがあるんですが、「毎日が品質会議だった」って書いてありました。

GMの「トヨタとの合弁」は衝撃的 1984年のNUMMI設立は、業界に衝撃を与えました⁶。GMがトヨタから学ぶなんて、10年前には考えられなかったでしょうね。実際、NUMMI工場の生産性は従来のGM工場より40%も高かったそうです。これを知った時、「やっぱり学ぶことって大事なんだな」と改めて思いました。

📈 各社の品質改善、数字で見ると凄い

- GM:初期品質問題 19.2件→11.3件(41%改善)

- フォード:初期品質問題 17.1件→8.4件(51%改善)

- クライスラー:初期品質問題 21.8件→12.9件(41%改善)⁷

この数字、J.D.パワーの調査結果なんですが、よく見るとフォードの改善率が一番高いんですよね。さすが「品質第一」を掲げただけのことはあります。

技術面での革新も目覚ましかった 1983年にGMが導入したコンピューター制御システム、1985年のクライスラーの電子制御燃料噴射、そして1986年のフォードのABS...。毎年のように新技術が出てきて、当時の技術者たちの熱意が伝わってきます。

燃費も1980年の平均24.3mpgから1989年には28.6mpgまで改善されました⁸。約18%の向上って、今考えてもすごい成果です。

😢 消えていった会社たちの物語

ここからが、大手が必死に戦っている間に、多くの小さな会社が静かに姿を消していきました。

AMC - 最後まで戦った独立系の雄 American Motors Corporationの最期を調べていて、本当に胸が苦しくなりました。1987年にクライスラーに買収される直前まで、彼らは必死に独立を維持しようとしていたんです。

特にジープブランドは好調でした。1984年発売のチェロキーは年間約20万台も売れて⁹、「これで復活できるかも」という希望もあったはずです。でも、乗用車部門の不振がひどすぎて...。最終的に1987年3月9日、11億ドルでクライスラーに買収されました¹⁰。

AMCの元社員の方が書いた回想録を読んだことがあるんですが、「最後の日まで、みんな新車の開発を諦めなかった」って書いてありました。泣けますよね...。

🏢 あの時代に消えていった会社たち

- AMC(1987年):クライスラーに買収、ジープは生き残り

- インターナショナル・ハーベスター(1985年):乗用車から完全撤退

- チェッカー・マラソン(1982年):82年間のタクシー作りに終止符

- アバンティ・モーターズ(1985年):手作りスポーツカーの夢破れる

- ブリックリン関連(1980年代影響):コレクターアイテムとして再評価

Matt Kieffer, CC BY-SA 2.0, ウィキメディア・コモンズ経由で

デロリアンの「夢と現実」 ジョン・デロリアンの挑戦は、本当にドラマチックでした。元GM副社長という華麗な経歴、ガルウィングドアの美しいデザイン、そして25,000ドルという高価格...。映画「バック・トゥ・ザ・フューチャー」で有名になったDMC-12ですが、実際は1981年から1982年のたった2年半で約9,000台しか作れませんでした¹¹。

Delorean Car and Seighford Hall by Mick Malpass, CC BY-SA 2.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0, ウィキメディア・コモンズ経由で

当時のモータージャーナリストのレビューを読むと、「デザインは最高だが、品質が...」という評価が多くて、やはり新興メーカーの限界を感じさせます。

意外に頑張っていたアバンティ・モーターズ スチュードベーカーの名車アバンティを1965年から細々と作り続けていたアバンティ・モーターズ¹²。1980年代前半まで年間100-200台の手作り生産を続けていたんです。職人魂というか、本当に車愛に溢れた会社だったんでしょうね。1985年に一度破産しましたが、1987年に復活したというのも驚きです。

⚙️ 労働現場で起きた「革命」

1980年代で私が最も「時代の変化」を感じるのが、労使関係の変化です。

フォードのEI(Employee Involvement)プログラム 1982年にスタートしたこのプログラム¹³、現場の労働者が品質改善に積極的に参加するシステムでした。結果として、労働者1人当たりの年間提案件数が2.3件から8.7件に増加したそうです。

これまでの「管理者 vs 労働者」という対立構造から、「一緒に良いものを作ろう」という協調路線への転換。本当に大きな変化だったと思います。

クライスラーの「労使一体経営」 UAW会長のダグラス・フレーザーがクライスラーの取締役に就任したのも¹⁴、この時代の象徴的な出来事でした。労働組合のトップが経営に参加するなんて、それまでは考えられませんでしたからね。

📊 現場が変わった証拠

- 1台当たり生産労働時間:GM 41時間→31時間、フォード 38時間→27時間

- 生産ライン稼働率:業界平均 68%→84%

- 品質関連コスト:売上高比 12%→6%¹⁵

特にフォードの27時間という数字には驚きました。日本車に近いレベルまで効率化できていたんですね。

ロボット導入の光と影 1980年代前半からの産業用ロボット導入も興味深いテーマです。GMのハムトラミック工場では40%の省人化を実現しましたが¹⁶、一方でフリック工場では過度な自動化による混乱も発生しました。

技術革新って、やっぱり人との バランスが大切なんだなと感じます。

🚀 未来への種まき

1980年代後半になると、各社が次世代技術への投資を本格化させました。この辺りの話、技術好きの私にはたまりません!

電子制御技術の爆発的進歩 1986年のフォードABS、GMの統合エンジン管理システム¹⁷、本当にすごい時代でした。1980年に平均3-4個だった電子制御ユニットが、1989年には一般車でも8-12個になっていたんです¹⁸。

環境技術への取り組み 1987年のクライスラー・フレキシブル・フューエル・ビークル開発¹⁹、これは現在の代替燃料車の原点とも言える技術でした。当時は注目されませんでしたが、今思えば先見の明があったんですね。

🔬 あの時代に花開いた技術たち

- 1983年:GMマルチポート燃料噴射量産開始

- 1985年:フォードターボチャージャーV6実用化

- 1986年:クライスラー電子制御サスペンション

- 1988年:GMトラクション・コントロール・システム

これらの技術、今でも現役で使われているものばかりです。1980年代の技術者たちの努力が、現在の車につながっているんですね。

■ 私なりの結論

1980年代を振り返ってみて、一番印象に残ったのは「変化への対応力の差」でした。

大手3社は確かに大変な苦労をしましたが、最終的には日本的経営手法を取り入れて競争力を回復できました。特にフォードの品質革命は見事でしたし、クライスラーの復活劇も感動的でした。

一方で、AMCやデロリアンのような会社は、技術やアイデアは素晴らしかったけれど、変化のスピードについていけませんでした。これって、現在の電動化時代にも通じる教訓だと思うんです。

個人的に一番心に残ったのは、消えていった会社の人たちが最後まで諦めなかった姿勢です。AMCの社員が最後まで新車開発を続けていた話、アバンティが手作り生産にこだわり続けた話...。そういう「ものづくりへの愛」みたいなものは、時代が変わっても大切にしたいですね。

1980年代に確立された品質管理や継続的改善の手法は、今のテスラやリビアンのような新興EVメーカーも活用しています。日本車との競争で鍛えられたアメリカ自動車産業の底力は、きっと次の時代でも発揮されることでしょう 🚗⚡

📚 参考文献一覧

- Ward's Automotive Yearbook 1990, Ward's Communications

- Energy Information Administration, "Monthly Energy Review" Historical Statistics

- Chrysler Corporation Annual Report 1979

- U.S.-Japan Automotive Trade Relations Report, Department of Commerce 1981

- J.D. Power and Associates, "Initial Quality Study" 1980-1987

- NUMMI Joint Venture Agreement, December 1983

- J.D. Power and Associates, "Vehicle Dependability Study" Various Years

- Environmental Protection Agency, "Fuel Economy Trends Report" 1990

- Jeep Division Sales Reports 1984-1986

- Chrysler-AMC Merger Agreement, SEC Filing March 9, 1987

- Belfast Telegraph, "DMC Production Records" January 1983

- Avanti Motors Corporation Production Records 1980-1985

- Ford-UAW Employee Involvement Agreement, September 1982

- Chrysler Corporation Proxy Statement, 1980

- Bureau of Labor Statistics, "Productivity in Motor Vehicle Manufacturing" 1990

❓ FAQ

Q1: 1980年代で最も印象的だった技術革新は何ですか?

A1:個人的には電子制御燃料噴射システムですね。燃費が劇的に改善されて、現在の車の基礎技術となりました。当時の技術者の努力が今も生きていると思うと感慨深いです。

Q2: AMCは本当に復活の可能性はなかったんでしょうか?

A2:ジープブランドの好調を見ると、可能性はあったかもしれません。でも乗用車部門の慢性的赤字と、開発資金不足が致命的でした。「あと5年早く手を打てていたら」と思ってしまいます。

Q3: 当時の日米摩擦はどう解決されたんですか?

A3:日本の自主規制と、アメリカメーカーの品質向上が両輪となって段階的に解決されました。特に日本メーカーの現地生産開始が大きな転換点でしたね。

Q4: 労使関係の変化で一番重要だったことは?

A4:「対立から協調へ」の転換です。フォードのEIプログラムのように、現場の声を経営に活かす仕組みができたことが、その後の競争力回復につながったと思います。

Q5: 現在のEV時代に1980年代から学べることは?

A5:変化への対応スピードの重要性ですね。当時のビッグスリーのように、プライドを捨てて新しい手法を学ぶ姿勢が、今の自動車メーカーにも求められていると思います。