■はじめに

20世紀の前半、アメリカの自動車産業は想像を絶するほど劇的な変化を遂げました。1920年、まだT型フォードが道路を埋め尽くしていた時代から、1939年にはスタイリッシュで多彩なモデルが消費者を魅了する時代へ──わずか20年の間に、この国の自動車産業は完全に生まれ変わったのです。

🚗 その背景には、三つの大きなうねりがありました。フォード一強体制の終焉と競争激化、世界恐慌による業界の大淘汰、そして技術革新による製品の高度化です。デトロイトを震源地として全米に波及したこの変革は、単なる企業競争の話ではありません。アメリカ人の移動手段や生活スタイル、さらには社会構造そのものを根底から変えた「産業革命第二章」だったのです。

私たちが現在目にしている自動車産業の基本的な枠組み──ビッグスリー体制、年次モデルチェンジ、多様化戦略、金融販売手法──これらすべてが、この激動の20年間で形作られました。本稿では、膨大な史料と統計データを紐解きながら、アメリカ自動車史上最も重要な変革期の実像に迫ります。

■本編

🏭 T型フォード帝国の黄昏(1920年代前半)

1920年代初頭、アメリカの道路風景は圧倒的にモノトーンでした。街角に並ぶ自動車の大半が、あの有名な「どんな色でもお好みに応じます。ただし黒に限り」のT型フォードだったからです。ヘンリー・フォードが1908年に世に送り出したこの「万人のための自動車」は、1920年代に入ってもなお市場を制覇し続けていました。

不明Unknown author, Public domain, ウィキメディア・コモンズ経由で

当時のフォード工場を訪れた記者は、その光景を「まるで時を刻む巨大な時計のよう」と表現しています¹。ハイランドパーク工場では、16秒に1台のペースでT型が組み立てラインから送り出されていました。部品の完全標準化と流れ作業の徹底により、1923年にはついに年産200万台の大台を突破²。この数字は、当時の世界全体の自動車生産量の半分以上に相当する驚異的な規模でした。

Clarence Monroe Burton, William Stocking, Gordon K. Miller, Public domain, ウィキメディア・コモンズ経由で

しかし、成功の絶頂期にこそ、変化の兆しは芽生えていたのです。戦後復興による国民所得の向上で、アメリカの中産階級は「ただ走る」だけではない、もっと洗練された自動車を求めるようになりました。彼らが望んだのは、より静かなエンジン、より快適な乗り心地、そしてなによりも──多彩な色彩とスタイルでした。T型の「質実剛健」な魅力は、急速に「古臭い」と受け取られるようになっていったのです。

🌟 GMアルフレッド・スローンの革命的戦略

この消費者意識の変化をいち早く察知し、新たな市場戦略で攻勢をかけたのが、ゼネラルモーターズ(GM)でした。1923年、若き経営者アルフレッド・P・スローンが社長に就任すると、彼は従来の自動車業界の常識を覆す斬新な方針を打ち出しました³。

ピリー・マクドナルド, Public domain, ウィキメディア・コモンズ経由で

スローンの基本戦略は「A Car for Every Purse and Purpose(あらゆる財布とあらゆる用途に対応する自動車)」──つまり、価格帯と機能を細分化した階層ブランド戦略でした。最も手頃なシボレーから、中間層向けのポンティアック・オールズモビル・ビュイック、そして高級車キャデラックまで、消費者は自分の経済力と趣味に合わせて選択できるようになったのです。

さらに画期的だったのが「年次モデルチェンジ制度」の確立です⁴。GMは毎年秋に新型モデルを発表し、デザインや機能を刷新して消費者の買い替え意欲を刺激しました。この手法により、自動車は「長く使う道具」から「定期的に買い替える消費財」へと性格を変えていきます。現代でも当たり前となっているこのマーケティング手法は、実は1920年代のGMによる発明だったのです。

⚙️ GMブランド戦略年表(1920年代)

| 年代 | シボレー | ポンティアック | オールズモビル | ビュイック | キャデラック |

|---|---|---|---|---|---|

| 1923年 | 大衆車確立 | - | 中級車路線 | 上級車定着 | 高級車頂点 |

| 1926年 | モデル改良 | ブランド設立 | デザイン刷新 | 高性能追求 | V8エンジン |

| 1929年 | 年産80万台 | 急成長中 | 技術革新 | 販売拡大 | 最高級維持 |

この戦略は見事に功を奏し、1927年にはGMの市場シェアがフォードを上回りました⁵。フォードは慌ててT型の生産を中止し、新型のA型を投入しましたが、すでに多様化の波に乗り遅れていました。1920年代後半には、アメリカの自動車市場は「フォード一色」から「選択肢豊富な競争市場」へと完全に変貌を遂げたのです。

Richard Smith, CC BY 2.0, ウィキメディア・コモンズ経由で

🔧 クライスラーの技術革新への挑戦

1925年、自動車業界に新たなプレイヤーが登場しました。機械工学出身のウォルター・P・クライスラーが設立したクライスラー社です⁶。同社は技術革新を武器に、すでに確立されていたフォード・GM二強体制に果敢に挑戦しました。

クライスラーの代表作といえば、1934年の「エアフロー」でしょう⁷。この車は当時としては革命的な流線型デザインを採用し、風洞実験に基づいた空力性能の最適化を図りました。従来の箱型ボディとは一線を画すそのフォルムは、まさに「未来からやってきた自動車」といった印象を与えました。

技術的にも画期的で、モノコック構造による軽量化と剛性向上、前後重量配分の最適化による操縦安定性の向上など、現代自動車の基礎となる技術が惜しみなく投入されていました⁸。燃費性能も従来車比で約30%向上し、高速道路での巡航性能は群を抜いていたのです。

しかし、あまりに先進的すぎたデザインは、保守的なアメリカ消費者には受け入れられませんでした。「宇宙船みたいで気味が悪い」「普通の車らしくない」といった批判が相次ぎ、販売は低迷⁹。クライスラーは大きな損失を被ることになりました。それでも、エアフローが示した技術的可能性は業界全体に強烈な印象を残し、1930年代後半以降の自動車デザインに大きな影響を与えたのです。

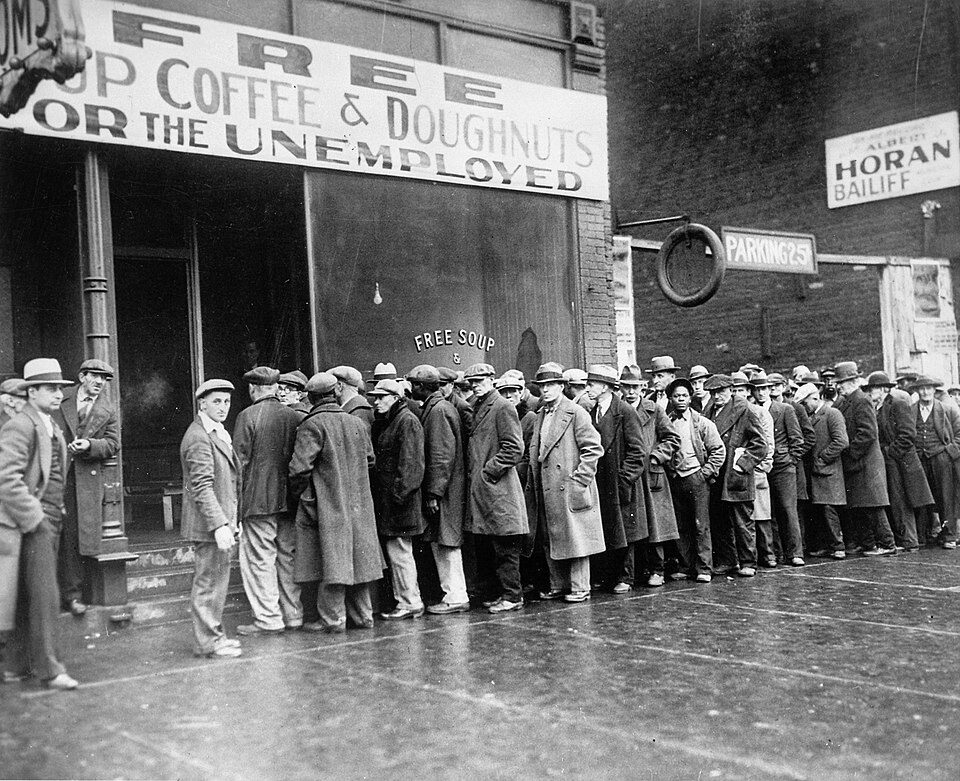

📉 大恐慌の嵐と業界大再編(1929-1933年)

1929年10月24日の「暗黒の木曜日」、続く10月29日の「悲劇の火曜日」──ニューヨーク証券取引所で発生した株価大暴落は、アメリカ自動車産業に壊滅的な打撃をもたらしました¹⁰。繁栄を謳歌していた業界は、一夜にして奈落の底へと突き落とされたのです。

カレッジパーク国立公文書館, Public domain, ウィキメディア・コモンズ経由で

統計が物語る惨状は凄まじいものでした。1929年に543万台だった全米自動車販売台数は、1932年には126万台まで激減¹¹──実に77%もの落ち込みです。これは単なる数字ではありません。何百万人ものアメリカ人が自動車の購入を諦め、既存の車を大切に乗り続けることを余儀なくされたことを意味しています。

この未曾有の不況下で、業界には残酷なまでの淘汰の嵐が吹き荒れました。1920年代に200社以上存在した自動車メーカーのうち、1930年代末まで生き残ったのはわずか数十社。実に90%以上のメーカーが姿を消したのです¹²。

📊 恐慌期メーカー淘汰の実例

消滅した高級車メーカー

- ピアレス(1900-1931年):ビール醸造業に転換

- マーモン・モーター・カー・カンパニー(1902-1933年):V16エンジンで名声も破産

- ピアスアロー(1901-1938年):大統領専用車実績も撤退

- デューセンバーグ(1913-1937年):「デューシー」愛称で親しまれた超高級車

- スタッツ(1911-1939年):スポーツカーの名門、最後まで高級路線維持

Tino Rossini from Toronto, Canada, CC BY 2.0, ウィキメディア・コモンズ経由で

技術革新系メーカーの挫折

- コード(1929-1937年):前輪駆動技術のパイオニア、オーバーン傘下

- フランクリン(1902-1934年):空冷エンジン特化、独自技術路線

Alf van Beem, Public domain, ウィキメディア・コモンズ経由で

特に印象深いのは、「スリーピース」と呼ばれた名門高級車3社の運命です¹³。パッカード・ピアレス・ピアスアローは1900年代初頭からアメリカ高級車市場を牽引してきましたが、恐慌の波は容赦なく襲いかかりました。ピアレスは1931年にいち早く自動車製造を諦めてビール事業に転換。マーモンは高性能V16エンジンの技術力を誇りながらも1933年に倒産。ピアスアローは政府要人の公用車として実績を持ちながらも1938年に製造終了。ただ一社、パッカードのみが効率的な単一生産ラインを武器に1950年代まで生き延びることができました。

🚀 ビッグスリー体制の確立と復活への道筋(1934-1939年)

絶望的とも思えた状況の中で、フォード・GM・クライスラーのいわゆる「ビッグスリー」は、それぞれ異なる戦略で危機を乗り切ろうとしました。最も成功したのはGMでした。同社は自社金融会社GMACを積極活用し、消費者にローン購入の道を開いたのです¹⁴。「頭金わずか」「月々の支払い」──この販売手法により、経済状況が厳しい中でも自動車購入へのハードルを下げることに成功しました。

クライスラーは企業買収による事業拡大で活路を見出しました。1928年のダッジ買収により製品ラインナップを大幅に拡充し、大衆車から高級車まで幅広いセグメントをカバーできるようになったのです¹⁵。

一方のフォードは、創業者ヘンリー・フォードの頑固な経営方針が災いして苦戦を続けました。労働組合との対立、技術革新への消極的態度、家族経営による意思決定の遅さなど、様々な問題が重なり、市場シェアは低下の一途をたどりました¹⁶。

しかし、1936年頃から状況は好転し始めます。ルーズベルト大統領のニューディール政策による公共事業投資が経済を下支えし、徐々に消費者の購買力が回復してきたのです¹⁷。同時に、技術革新も進展しました。全鋼製ボディの普及、流線型デザインの浸透、安全性・快適性の向上などにより、消費者の買い替え需要が喚起されました。

🌍 1930年代後半復活の軌跡

| 年 | 販売台数 | 主要な出来事 |

|---|---|---|

| 1934年 | 217万台 | ニューディール政策本格化 |

| 1936年 | 360万台 | 消費者信心指数回復 |

| 1937年 | 450万台 | 労働争議激化も販売堅調 |

| 1939年 | 317万台 | 欧州戦争勃発、戦時需要の兆し |

1937年には販売台数が450万台まで回復し¹⁸、アメリカ自動車産業は見事に復活を果たしました。この時期には、後の戦後黄金期を支える技術基盤も整備されました。自動変速機の実用化、V8エンジンの普及、独立懸架サスペンションの採用など、現代自動車の基本的な機能がこの時代に確立されたのです。

■まとめ

1920年代から1930年代にかけてのアメリカ自動車産業は、まさに激動の時代でした。T型フォード一色から始まったこの20年間で、業界の構造は完全に変貌しました。多様化戦略、金融販売、技術革新競争──現在私たちが当たり前と考えている自動車産業の特徴の多くが、この時代に形成されたのです。

🔍 特に重要なのは、この変革が単なる企業レベルの変化にとどまらず、アメリカ社会全体の価値観や生活様式を変えたことです。自動車は「移動手段」から「ライフスタイルの表現」へと意味を変え、「大量生産・大量消費」という現代資本主義の原型がここに誕生しました。

大恐慌という試練を乗り越えて確立されたビッグスリー体制は、その後半世紀にわたってアメリカ自動車産業を牽引することになります。そして彼らが築いた技術基盤と経営手法は、戦後の世界的な自動車普及の原動力となったのです。

しかし同時に、この時代の教訓として忘れてはならないのは、技術革新の重要性と市場変化への対応力です。クライスラー・エアフローの先見性、多くの中小メーカーの消滅、フォードの一時的失速──これらすべてが、変化を恐れずに革新し続けることの重要性を物語っています。現在のEV化やデジタル変革の時代にも通じる、普遍的な教訓といえるでしょう。

📚 参考文献一覧

- Nevins, Allan. Ford: The Times, the Man, the Company. Scribner, 1954.

- U.S. Bureau of Economic Analysis. "Historical Vehicle Production Statistics 1900-1940."

- Sloan, Alfred P. My Years with General Motors. Doubleday, 1963.

- Young, James W. The General Motors Story. Automotive Industries, 1946.

- American Automobile Manufacturers Association. Motor Vehicle Facts and Figures Annual, 1929.

- Hyde, Charles K. Riding the Roller Coaster: A History of the Chrysler Corporation. Wayne State University Press, 2003.

- Norbye, Jan P. Complete History of Chrysler Corporation 1924-1985. Beekman House, 1985.

- Automotive Industries Magazine, "Airflow Technical Analysis," January 1934.

- Fortune Magazine, "Chrysler's Airflow Experiment," March 1936.

- Galbraith, John K. The Great Crash 1929. Houghton Mifflin, 1961.

- Ward's Automotive Yearbook, 1930-1940 editions.

- Kimes, Beverly R. Standard Catalog of American Cars 1805-1942. Krause Publications, 1996.

- Georgano, G.N. The Complete Encyclopedia of Motorcars 1885-1968. Dutton, 1973.

- Flink, James J. The Automobile Age. MIT Press, 1988.

- Curcio, Vincent. Chrysler: The Life and Times of an Automotive Genius. Oxford University Press, 2001.

- Lacey, Robert. Ford: The Men and the Machine. Little Brown, 1986.

- Kennedy, David M. Freedom from Fear: The American People in Depression and War. Oxford University Press, 1999.

- Automotive News, Annual Statistical Issues, 1934-1939.

❓FAQ(よくある質問)

Q1. なぜフォードT型は1920年代後半に売れなくなったのですか?

消費者の嗜好が変化し、単一色・単一モデルでは多様なニーズに応えられなくなったため。GMの多様化戦略に対抗できず、1927年に生産終了となりました。

Q2. GMの「年次モデルチェンジ」とは具体的にどのような制度でしたか?

毎年秋に新型モデルを発表し、外観デザインや機能を刷新して消費者の買い替え需要を促進する制度。現在でも自動車業界で一般的な手法の原型です。

Q3. 大恐慌で自動車業界はどの程度の打撃を受けたのですか?

販売台数は1929年の543万台から1932年の126万台へと77%減少。200社以上あったメーカーの90%以上が淘汰される壊滅的状況でした。

Q4. クライスラー・エアフローが失敗した理由は何ですか?

技術的には画期的でしたが、あまりに先進的なデザインが保守的な消費者に受け入れられず、「普通の車らしくない」と批判されたためです。

Q5. 「ビッグスリー」体制はいつ確立されたのですか?

1930年代の大恐慌を経て、多くの中小メーカーが淘汰される中、フォード・GM・クライスラーの3社が生き残り、1930年代後半に現在の体制の原型が確立されました。

Q6. 自動車ローンはいつから普及したのですか?

1920年代半ばからGMACが本格的に展開し、特に大恐慌以降の1930年代に、購買力低下に対応する手段として急速に普及しました。

▶️次に読むべきテーマ:Vol.4 アメリカの自動車歴史 1940〜1950年代|戦争から黄金時代へ