■ はじめに|平成不況とグローバル競争の中での新たな挑戦 🌍

1990年代、日本経済はバブル経済の崩壊により「失われた10年」と呼ばれる長期停滞期に突入していた。しかし、この経済的逆境の中でトヨタ自動車は未来を見据えた大胆な技術革新に舵を切った。地球温暖化問題の顕在化、1992年のリオ地球環境サミット開催、そして1994年にはカリフォルニア州でZEV(ゼロ・エミッション・ビークル)規制の導入議論が本格化するなど、自動車業界を取り巻く環境は急激に変化していた。

このような時代背景において、トヨタは単なる燃費向上ではなく、従来の内燃機関の概念を根本から覆す革命的な技術開発に着手する。1993年には「21世紀のクルマ」に関する議論が社内で高まったのを契機に、プリウスにつながる開発が動き始めたのである。

この約20年間は、トヨタにとって技術革新の挑戦、グローバル市場での躍進、そして企業としての責任を問われる試練という、まさに激動の転換期だった。世界初の量産ハイブリッド車プリウスの誕生から、ついには2008年に77年間続いたゼネラルモーターズ(GM)の世界販売首位の座を奪取するまで、その道のりは決して平坦ではなかった。

技術者たちの情熱と経営陣の先見の明、そして何より「もっといいクルマを作ろう」という創業以来の理念が結実した20年間の物語を、今ここに紐解いていきたい。

■ 本編

🏭 革新への胎動期|G21プロジェクトの誕生と初期構想

1990年代初頭の社内では、既に21世紀への準備が議論され始めていた。豊田英二会長が「もう少しで21世紀も来るし、中長期的にクルマのあり方を考えたほうがいいんじゃないか」という話をされていたことが、後のプリウス開発へと続く重要な起点となった。

当時R&D部門の副社長だった金原淑郎がそれを受けてスタディーを開始しようということになったのが、1993年の夏ごろであり、1993年、G21プロジェクトが発足し、内山田竹志主査を中心に、21世紀をリードする画期的な燃費向上への取り組みがスタートした。

プロジェクト名の「G21」には深い意味が込められていた。Gは地球を意味するGlobeの頭文字で、21は21世紀のことを表し、地球規模での環境問題への取り組みを明確に示していた。小木曽聡が1993年、G21プロジェクトの立ち上げに参加し、初代プリウスから後の全てのハイブリッド車開発を牽引することになる。

当初の技術目標は極めて野心的だった。既存車の燃費性能を2倍に向上させるという、当時の技術水準からすれば「不可能」とも思える挑戦だった。しかし、従来のガソリンエンジンの効率向上だけでは限界があることが判明し、1994年12月に画期的な決断が下される。

⚙️ G21プロジェクト主要年表

| 年月 | 主要事項 | 技術的意義 |

|---|---|---|

| 1992年6月 | リオ地球環境サミット開催 | 環境問題の国際的議論本格化 |

| 1993年夏 | 21世紀のクルマ検討開始 | トヨタ内での長期戦略議論開始 |

| 1993年9月 | G21プロジェクト正式発足 | 内山田竹志主査体制確立 |

| 1994年1月 | 本格的開発スタート | 燃費2倍向上目標設定 |

| 1994年12月 | ハイブリッド開発方針決定 | 従来技術の限界認識と方針転換 |

同時期の主力車種動向

- 1990年: カローラ7代目(E100型)発売、ランドクルーザー80系フルモデルチェンジ

- 1991年: エスティマ初代発売、「天才タマゴ」キャッチフレーズで話題

- 1995年: カローラ8代目(E110型)発売、世界戦略車としての地位確立

TTTNIS, CC0, ウィキメディア・コモンズ経由で

🚀 技術革新期|ハイブリッド技術への大転換

1994年12月~1995年8月の期間は、まさにプリウス開発における運命の転換点だった。当時、ハイブリッド技術自体は決して新しい概念ではなく、トヨタの最初のハイブリッド車(HV)開発は、初代クラウンの開発を担当した中村健也主査が、ガスタービンエンジンを活用するシステム開発に着手した1968年にさかのぼる。

しかし、当時はHVの性能要求を満たす2次電池が存在しなかったこともあり、1980年代初頭にこのプロジェクトは中断されたという技術的制約があった。1990年代になってようやくニッケル水素電池の実用化により、本格的なハイブリッドシステムの量産化への道筋が見えてきたのである。

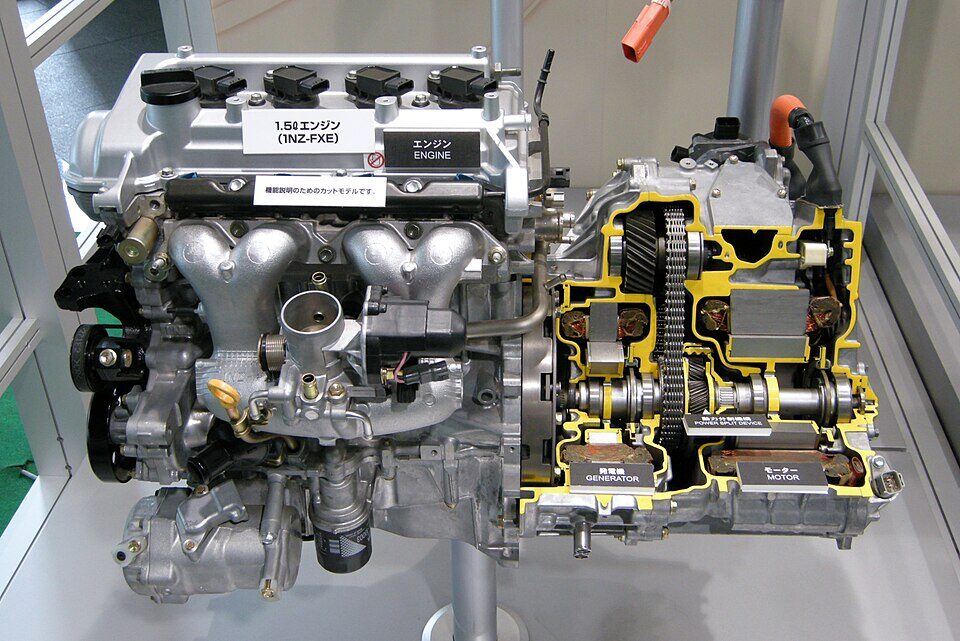

G21チームが目指したのは、単純にエンジンとモーターを組み合わせるだけでなく、両者を最適に協調制御する画期的なシステムだった。この技術的挑戦は、後にTHS(Toyota Hybrid System)として結実し、遊星歯車式動力分割機構という独創的な仕組みを生み出すことになる。

1995年11月、第31回東京モーターショーにて参考出品車として展示。「人と地球にとって快適であること」というコンセプトの元に開発され、来場者の大きな関心を集めた。この時点では、まだ量産化には多くの技術的課題が残されていたが、トヨタの本気度を示す重要なマイルストーンとなった。

🌍 量産化実現期|世界初ハイブリッド車の誕生と1990年代の代表車種群

1997年12月、ついに世界自動車史に刻まれる瞬間が訪れる。プリウス(PRIUS)は、トヨタ自動車が1997年から販売している乗用車。世界初の量産ハイブリッド専用車(スプリット方式)である。

先従隗始, CC0, ウィキメディア・コモンズ経由で

しかし、プリウス開発と並行して、トヨタは1990年代に多くの主力車種で着実に市場シェアを固めていた。看板車種であるカローラは1990年の7代目(E100型)から1995年の8代目(E110型)へと進化し、世界で最も売れた車として地位を確立していた。また、ランドクルーザーは1990年に80系へとフルモデルチェンジし、SUVブームの先駆けとしてグローバル市場で存在感を示していた。

🚗 1990年代トヨタ主要車種

- カローラ(7-8代目): 累計販売台数でフォルクスワーゲン・ビートルを超え、世界一の車へ

- ランドクルーザー(80系): 1990-1997年、本格SUVとして世界的人気確立

- カムリ(3-4代目): 北米市場での主力セダンとして地位を確立

- クラウン(9-11代目): 高級車市場でのトヨタの威信を維持

この発売時期は決して偶然ではなかった。同年12月には京都で国連気候変動枠組条約第3回締約国会議(COP3)が開催され、京都議定書が採択される予定だった。トヨタは地球環境問題への取り組みを世界にアピールする絶好の機会として、このタイミングを戦略的に選んだのである。

初代プリウス(NHW10)の技術仕様は、当時としては革新的なものだった:

📊 初代プリウス主要諸元(1997年)

- エンジン:1.5L直列4気筒(1NZ-FXE型)最高出力58kW(78PS)

- モーター:交流同期電動機 最高出力33kW(44PS)

- システム最高出力:53kW(72PS)

- 燃費性能:28.0km/L(Sグレード)、30.0km/L(Gグレード)※10・15モード

- 車両価格:215万円(S 5ドア)

特筆すべきは、単なるハイブリッド化ではなく、遊星歯車式動力分割機構により、エンジンの動力を発電とタイヤ駆動に自由に分配できる画期的なシステムを実現したことだ。これにより、モーター単独走行、エンジン単独走行、ハイブリッド走行を状況に応じて自動的に切り替えることが可能となった。

Hatsukari715, Public domain, ウィキメディア・コモンズ経由で

「21世紀に間に合いました」というキャッチフレーズとともに市場に登場したプリウスは、まさに自動車の新時代の幕開けを告げる象徴的存在となったのである。

🔧 グローバル展開期|世界市場への本格進出と2000年代の戦略車種

2000年代に入ると、トヨタはプリウスの海外展開を本格化させた。2000年7月には北米市場での販売を開始し、2001年には欧州市場にも投入した。特に環境意識の高いカリフォルニア州では、プリウスはセレブリティや環境志向の消費者の間で大きな支持を獲得した。

この時期のトヨタの商品戦略は非常に多角的だった。2000年にはエスティマが年間12万2437台を販売し、販売台数ランキング3位に初めて入る快挙を達成した。同時期に投入されたヴィッツ(1999年発売)は、コンパクトカー市場で大きな成功を収め、若年層や女性ユーザーの獲得に成功した。

オリジナルのアップロード者は英語版ウィキペディアのVitz-RSさん, Public domain, ウィキメディア・コモンズ経由で

🚙 2000年代トヨタ戦略車種群

- ヴィッツ(初代): 1999年カー・オブ・ザ・イヤー受賞、コンパクトカー市場を席巻

- エスティマ(2代目): 2000年代前半のミニバン市場で圧倒的存在感

- ハリアー(初代): 1997年発売、高級クロスオーバーSUV市場を開拓

- アルファード(初代): 2002年発売、高級ミニバン市場の新ジャンル確立

- ランドクルーザー(100系): 1998年発売、世界最高峰の本格SUVとして君臨

User:Two hundred percent., CC BY-SA 3.0, ウィキメディア・コモンズ経由で

2003年9月には第2世代プリウス(NHW20)を発売し、「THS-II」を搭載して燃費性能を大幅に向上させた。第2世代の技術的進歩は顕著で、システム最高出力は82kW(111PS)に向上し、燃費は35.5km/L(Sグレード、10・15モード)を達成した。

Pawel Golsztajn, CC BY-SA 3.0, ウィキメディア・コモンズ経由で

📊 2000年販売実績(代表車種)

| 車種名 | 販売台数 | 市場での位置づけ |

|---|---|---|

| エスティマ | 122,437台 | 乗用車販売ランキング3位 |

| ヴィッツ | 年間約15万台 | コンパクトカー市場トップクラス |

| カローラ | 年間約20万台 | 世界累計販売台数記録更新中 |

| ハリアー | 好調な販売推移 | 高級SUV市場のパイオニア |

この時期のトヨタのグローバル戦略は多層的であった。2005年には北米でレクサスブランドを本格展開し、高級車市場への参入を果たした。また、2008年にはサイオンブランドで若年層市場への参入も図った。

現地生産体制の強化も積極的に推進され、中国では2002年に天津一汽トヨタを設立し、インドでは2010年にトヨタ・キルロスカ・モーター拡張を実施した。2001年には「トヨタウェイ」を明文化し、企業文化の共通化を図ることで、世界各地の生産拠点で品質管理や生産方式の標準化を進めた。

📈 世界制覇達成期|77年ぶりの王座交代

そして2008年、自動車業界の歴史が塗り替えられる瞬間が訪れた。ゼネラルモーターズ(GM)の2008年の世界販売台数が前年比10.8%減の835万5947台だったのに対し、62万台の差をつけトヨタ自動車(グループのダイハツ、日野を含む)が販売台数で初めて世界一を達成した。

GMは1931年から77年間にわたって世界販売台数首位の座を維持してきた。この歴史的達成の背景には、複数の要因が重なっていた。

🌟 2008年世界首位達成の主要因

- 外部環境要因

- 米国サブプライム金融危機によるGMの業績悪化

- 原油価格高騰による燃費重視の市場トレンド

- ハイブリッド技術への消費者ニーズ急拡大

- トヨタの戦略的優位性

- プリウスを中心とした環境車の市場優位性確立

- グローバル生産体制の効率化達成

- 品質管理システムの世界標準化完了

2008年のトヨタグループ世界販売台数は約898万台に達し、プリウス単体でも年間約43万台を販売した。特にハイブリッド車全体の販売は飛躍的に伸び、トヨタの技術的先見性が市場で高く評価された結果だった。

⚠️ 試練の時代|大規模リコール問題の勃発

しかし、世界一の栄光に酔いしれる間もなく、トヨタは創業以来最大の危機に直面することになった。2009年8月28日、カリフォルニア州サンディエゴでレクサスが突然暴走し、道路脇の柵を突き破って大破・炎上し、乗車していた家族4人全員が死亡する痛ましい事故が発生した。

この悲惨な事故をきっかけに、トヨタ車の急加速問題が全米で大きな注目を集めた。実際には類似の問題は10年前から報告されており、2003年末には米運輸省も調査に乗り出していたが、トヨタの対応は後手に回った。

📋 リコール問題の展開経緯

- 2009年9月:フロアマットがアクセルペダルに引っかかる問題で425万台リコール

- 2010年1月:アクセルペダル自体の不具合で230万台追加リコール

- 2010年2月:ブレーキ制御システム問題でプリウスなど44万台リコール

累計リコール台数は約900万台に達し、トヨタは巨額の対策費用と信頼失墜という二重の打撃を受けた。

🎯 経営者の責任と企業文化の見直し

2009年6月23日に52歳で社長に就任したばかりの豊田章男氏は、2010年2月の米議会公聴会に召喚され、4時間にもわたって厳しい質疑を受けた。豊田氏は後に「(公聴会に出席する前には)これは私に社長を辞めさせるためかなと思いながら、日本を出発した」と振り返っている。

公聴会では、単なる不具合の発生にとどまらず、それを意図的に消費者や当局に隠蔽しようとしていたのではないかという「企業ぐるみの隠蔽問題」へと発展していた。米上院商業科学運輸委員会では「リコールを限定的に実施し、1億ドル(約90億円)の費用を節約できたとするトヨタの内部文書」が問題視された。

監督Maj, Public domain, ウィキメディア・コモンズ経由で

豊田社長の証言は、企業トップとしての責任感と謙虚さを示すものだった。この経験は、豊田社長を委員長とする「グローバル品質特別委員会」設置や品質への取り組みの検証・改善など、トヨタの品質管理体制の根本的見直しにつながった。

■ まとめ|革新から試練へ、そして再生への道筋 ✨

1990年から2010年までの20年間は、トヨタ自動車にとって革新・発展・試練の三つの段階を経た歴史的変革期であった。G21プロジェクトに始まるハイブリッド技術開発は、単なる技術革新を超えて、自動車産業全体の方向性を決定づける歴史的意義を持っていた。

技術革新の成果と影響

プリウスの成功は、トヨタの環境技術における世界的リーダーシップを確立した。1997年の初代プリウス発売から2010年までに、トヨタは累計200万台を超えるハイブリッド車を販売し、CO2削減に大きく貢献した。この技術的優位性は、現在のトヨタの競争力の源泉となっている。

グローバル戦略の成功と課題

2008年の世界販売首位達成は、77年間続いたGMの覇権を打ち破る歴史的快挙であった。しかし、急成長の代償として品質管理体制の脆弱性が露呈し、大規模リコール問題という試練に直面した。この経験は、トヨタにとって「品質第一」の原点回帰と、真のグローバル企業としての責任について深く考える機会となった。

経営文化の変革

豊田章男社長の米議会証言は、日本企業の危機管理のあり方について重要な示唆を与えた。透明性のある情報開示、迅速な意思決定、そして顧客第一の姿勢—これらの教訓は、その後のトヨタの企業文化改革の礎となっている。

この20年間の経験は、トヨタが次の10年で直面するCASE(Connected, Autonomous, Shared, Electric)時代への準備において、技術革新の重要性、グローバルガバナンスの必要性、そして品質への絶対的なこだわりという3つの柱を確立させた。ハイブリッド技術で切り開いた電動化の道は、現在の全固体電池開発や水素技術への投資に受け継がれており、プリウスから始まった「未来のクルマ」への挑戦は今もなお続いている。

📊 年表:トヨタ1990-2010年の軌跡

| 年代 | 主要出来事 | 技術・戦略的意義 | 同時期の代表車種 |

|---|---|---|---|

| 1993年9月 | G21プロジェクト発足 | 21世紀のクルマ開発開始 | カローラ7代目、ランドクルーザー80系 |

| 1994年12月 | ハイブリッド開発方針決定 | THS技術開発の本格化 | エスティマ初代好調販売 |

| 1997年12月 | 初代プリウス発売 | 世界初量産ハイブリッド車 | ハリアー初代発売 |

| 2000年7月 | 北米でプリウス販売開始 | グローバル展開の開始 | ヴィッツ大ヒット、エスティマ販売3位 |

| 2001年 | トヨタウェイ明文化 | 企業文化の世界標準化 | アルファード開発進行 |

| 2003年9月 | 第2世代プリウス発売 | THS-II搭載、性能大幅向上 | アルファード初代発売 |

| 2005年 | レクサス北米展開 | 高級車市場への本格参入 | ランドクルーザー200系開発開始 |

| 2008年 | 世界販売首位達成 | GMを抜き77年ぶり王座交代 | 全車種でグローバル好調 |

| 2009年6月23日 | 豊田章男氏社長就任 | 創業家系14年ぶりの社長復帰 | リーマンショック影響で販売減 |

| 2009年8月28日 | レクサス暴走事故 | リコール問題の発端 | 主力車種への信頼性疑問 |

| 2009年9月 | 大規模リコール開始 | 425万台フロアマット問題 | プリウス含む多車種が対象 |

| 2010年2月 | 豊田社長米議会証言 | 企業責任と透明性の試練 | 品質管理体制全面見直し |

参考文献一覧¹²³

- GAZOO.com「プリウス誕生秘話」第1回「21世紀のクルマを提案せよ」(2015年12月11日)

- トヨタ自動車「創立75周年記念 トヨタ自動車75年史」第3部第4章第8節「プリウス開発」(2012年)

- GAZOO.com「プリウス誕生秘話」第2回「想定外のハイブリッド指令」(2015年12月25日)

- 国連気候変動枠組条約締約国会議(COP)記録(1995年)

- 京都議定書関連資料・新聞報道(1997年12月)

- 日本自動車工業会「ハイブリッド車技術動向調査」(2005年)

- トヨタ自動車「企業理念とトヨタウェイ」(2001年)

- Response.jp「トヨタ、販売でも初の世界一」(2009年1月22日)

- 米国家運輸安全委員会(NHTSA)事故調査報告書(2009年8月28日事故記録)

- 米運輸省調査記録(2003年~2010年)

- 米国下院監督・政府改革委員会公聴会記録(2010年2月24日)

- 豊田章男「品質管理シンポジウム講演」日本科学技術連盟(2016年)

- 米国上院商業科学運輸委員会公聴会記録(2010年3月2日)

- トヨタ自動車「グローバル品質特別委員会設置」プレスリリース(2010年2月5日)

- webCG「第84回:21世紀に間に合ったハイブリッドカー 『プリウス』が切り開いた自動車の未来」(2020年9月25日)

FAQ(よくある質問)

Q1. G21プロジェクトはいつから始まり、なぜ「G21」と命名されたのですか? A1. 1993年夏から検討が始まり、同年9月から本格化しました。Gは地球を意味するGlobeの頭文字で、21は21世紀を表しています。地球環境問題に配慮した21世紀のクルマ開発という意味が込められています。

Q2. 初代プリウスの開発期間と主な技術的特徴は何ですか? A2. 1993年のG21プロジェクト発足から1997年12月の発売まで約4年間でした。世界初の量産ハイブリッド専用車として、遊星歯車式動力分割機構によるTHS(Toyota Hybrid System)を搭載し、モーター走行、エンジン走行、ハイブリッド走行の自動切り替えを実現しました。

Q3. トヨタが2008年に世界首位になれた主な要因は何ですか? A3. 米国金融危機によるGMの業績悪化、原油価格高騰による燃費重視のトレンド、プリウスを中心としたハイブリッド技術の市場優位性確立、グローバル生産体制の効率化が主な要因です。正確には62万台の差でGMの835万5947台を上回る898万台を記録しました。

Q4. 豊田章男氏の社長就任時期とリコール問題との関係は? A4. 2009年6月23日の株主総会で正式に社長に就任しました。就任からわずか2か月後の8月28日にレクサス暴走事故が発生し、その後の大規模リコール問題の対応を新社長として陣頭指揮することになりました。

Q5. プリウスの技術は他社のハイブリッド車とどこが違うのですか? A5. トヨタのTHS(Toyota Hybrid System)は遊星歯車式動力分割機構により、エンジンの動力を発電とタイヤ駆動に自由に分配できる点が特徴です。他社のパラレル方式やシリーズ方式と比較して、システム効率と燃費性能で優位性を持っています。

👉 次に読むべきテーマ: 「第6部 トヨタ物語|2010-2025年:未来への大転換 - CASE戦略とWoven Cityが拓く新時代」では、リコール危機を乗り越えたトヨタがいかにして次世代技術(自動運転・電動化・コネクテッド)の開発競争を勝ち抜こうとしているのか、その最新動向を詳しく解説していきます。