はじめに

時代を切り開いた発明家たちの挑戦

19世紀の終わりは、人類の移動手段が劇的に変わった時代でした。それまで何千年もの間、人々は馬や牛に頼って荷物を運び、遠くへ旅していました。街には馬糞が山のように積まれ、ロンドンでは1日に2万トンもの馬糞が出るという深刻な衛生問題に直面していました。

そんな中、ドイツの小さな工場で、ある男性が夜遅くまで図面とにらめっこしていました。カール・ベンツです。彼は「馬に頼らない乗り物」を作ろうと、何年も試行錯誤を重ねていました。一方、同じドイツでゴットリープ・ダイムラーとヴィルヘルム・マイバッハのコンビも、似たような夢を追いかけていました。

この記事では、1880年代後半から1900年代にかけて、世界の自動車産業がどのように生まれ、発展していったかを詳しく見ていきます。単なる機械の発明ではなく、人々の生活様式を根本から変えた「移動革命」の物語をお話しします。

発明から大量生産までの激動の時代

🚗 黎明期:ガソリンエンジンの奇跡的な誕生(1880年代後半)

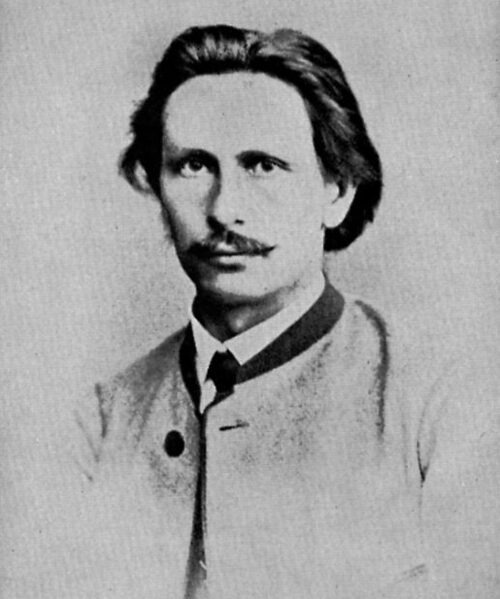

カール・ベンツの歴史的成功

1886年1月29日、カール・ベンツがドイツで「ガスエンジンを動力とする乗物」の特許(DRP-37435)を取得したこの日が、現代自動車の誕生日とされています。しかし、この成功に至るまでの道のりは決して平坦ではありませんでした。

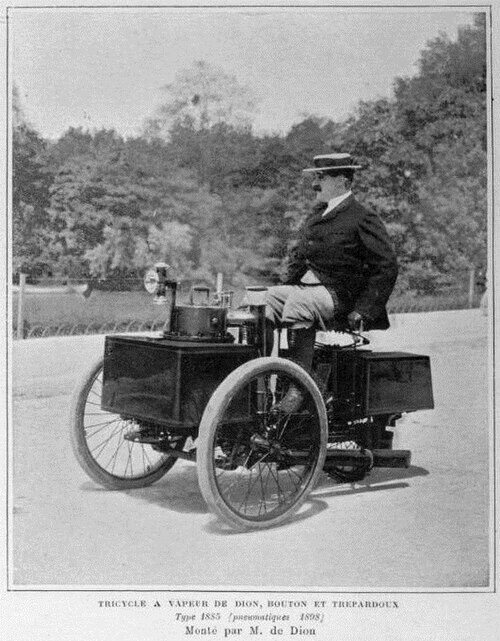

不明Unknown author, Public domain, ウィキメディア・コモンズ経由で

ベンツが作り上げた「パテント・モトールヴァーゲン」は、見た目こそ奇妙な三輪車でしたが、革新的な技術が詰まった傑作でした。単気筒エンジンはわずか0.9馬力でしたが、電磁式点火システム、差動歯車、水冷システムを搭載していました。最高速度は16km/hと、現在から見れば歩く速度とほとんど変わりませんが、当時としては画期的でした。

Kora27, CC BY-SA 4.0, ウィキメディア・コモンズ経由で

興味深いことに、この自動車が世界的に注目されるきっかけを作ったのは、ベンツの妻ベルタでした。1888年のある朝、夫に黙って自動車を持ち出し、息子たちと一緒にマンハイムからプフォルツハイムまで約106kmの「世界初の長距離ドライブ」を敢行したのです。

Unidentified photographer, Public domain, ウィキメディア・コモンズ経由で

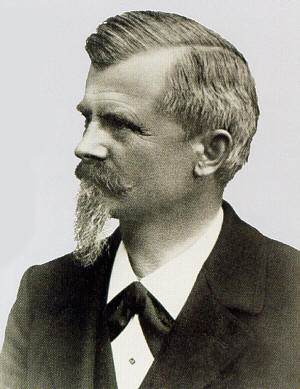

ダイムラー&マイバッハの並行開発

同じ頃、ベンツとは全く関係なく、ダイムラーとマイバッハのコンビも高速回転内燃機関の開発を進めていました。彼らはまず二輪車「ライトヴァーゲン」にエンジンを搭載し、続いて馬車を改造した「モーターキャリッジ」を製作しました。

不明Unknown author, Public domain, ウィキメディア・コモンズ経由で

Wuselig, CC BY-SA 4.0, ウィキメディア・コモンズ経由で

この時代、動力方式は三つ巴の激しい競争状態にありました:

⚙️ 動力方式別比較表(1890年代)

| 動力方式 | 代表例 | 長所 | 短所 |

|---|---|---|---|

| ガソリン | ベンツ/ダイムラー型 | 長距離走行可能、燃料補給が簡単 | 騒音・振動・排気ガス臭 |

| 蒸気 | アメデー・ボレー型 | 静音性、信頼性の高さ | 始動に時間、整備が複雑 |

| 電気 | 都市型高級車 | 静音性、操作の簡単さ | 航続距離50km以下、充電時間長 |

フランスのアメデー・ボレーが開発した蒸気自動車は、当時多くの人々から「最も完成度の高い動力方式」と考えられていました。なにしろ蒸気機関は既に鉄道で実用化されており、信頼性は抜群でした。静かで滑らかな走りは、騒音と振動に悩まされるガソリン車とは比較になりませんでした。

しかし、朝の出発前に15分以上もボイラーを温める必要があったり、水の補給が頻繁に必要だったりと、日常使いには不便な面も多かったのです。結果的に、「手軽さ」と「航続距離」でガソリン車に軍配が上がることになりました。

🛠️ 発展期:フランスが牽引した技術革新(1890年代)

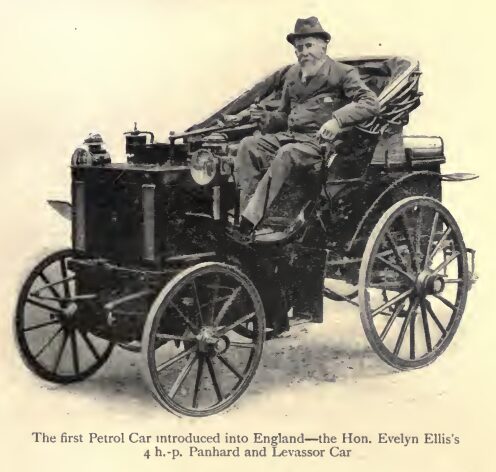

パナール・ルヴァソールの技術革命

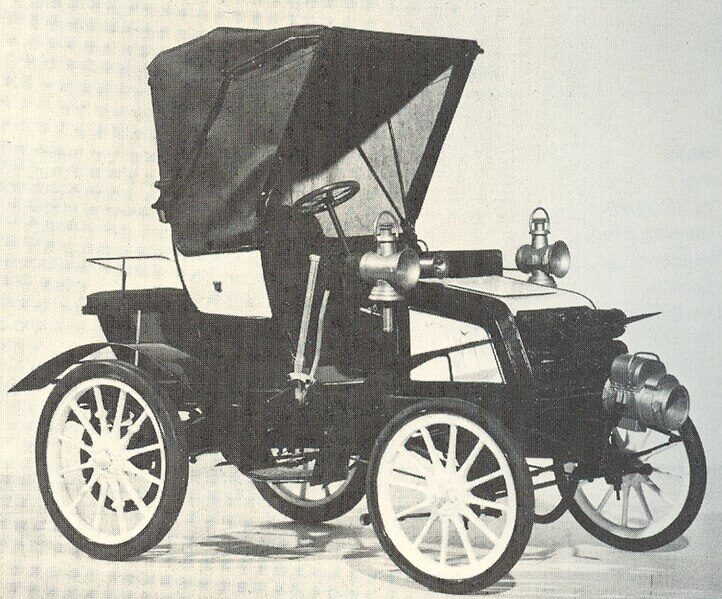

フランスの自動車産業は、ドイツの発明をさらに進化させました。特にパナール・エ・ルヴァソール社が確立した「システム・パナール」は、現在でも使われているFR(前エンジン・後輪駆動)レイアウトの原型となりました。

彼らはクラッチとギアボックスを世界で初めて実用化し、複数の変速段を持つトランスミッションを開発しました。これにより、様々な道路状況に対応できる自動車が誕生したのです。

ミシュラン兄弟とタイヤ革命

自動車の実用性を大幅に向上させたのが、ミシュラン兄弟が開発した空気入りタイヤでした。1895年のパリ〜ボルドーレースで初完走を果たし、その優秀性を世界に証明しました。それまでの木製車輪や硬質ゴムタイヤと比べ、乗り心地と路面追従性が飛躍的に向上したのです。

Clem Rutter, Rochester, Kent., CC BY-SA 3.0, ウィキメディア・コモンズ経由で

レースが加速させた技術開発

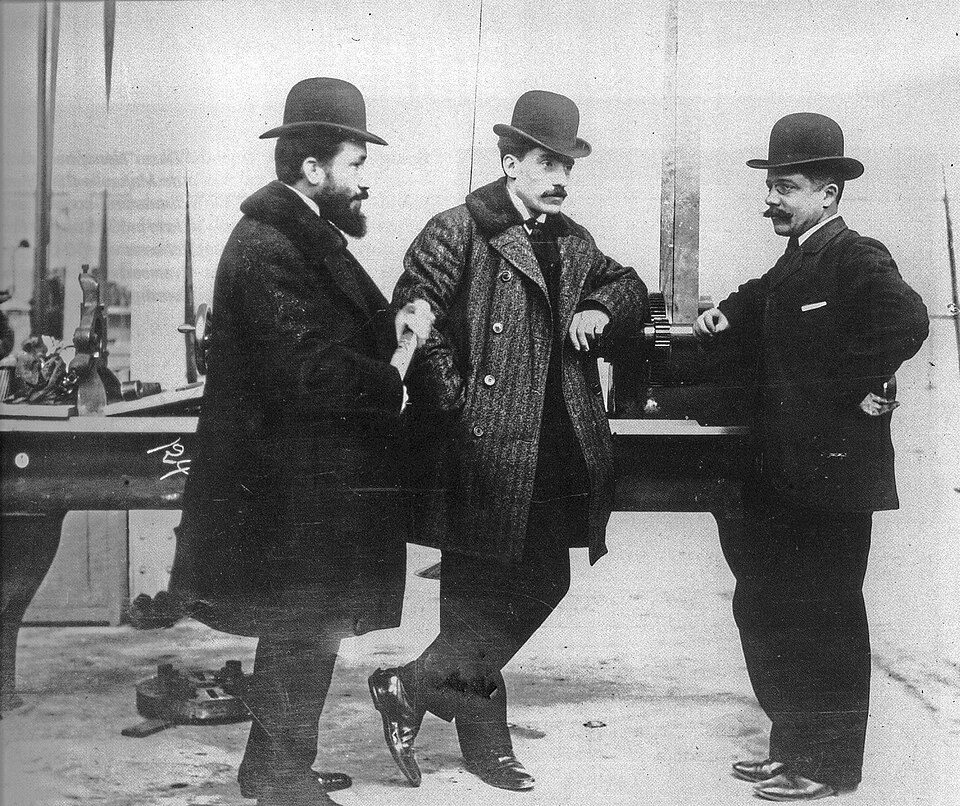

1894年に開催された世界初のモーターレース「パリ〜ルーアン」は、自動車史において極めて重要な出来事でした。このレースには、後に世界的メーカーとなるド・ディオン、プジョー、パナール等が参戦しました。

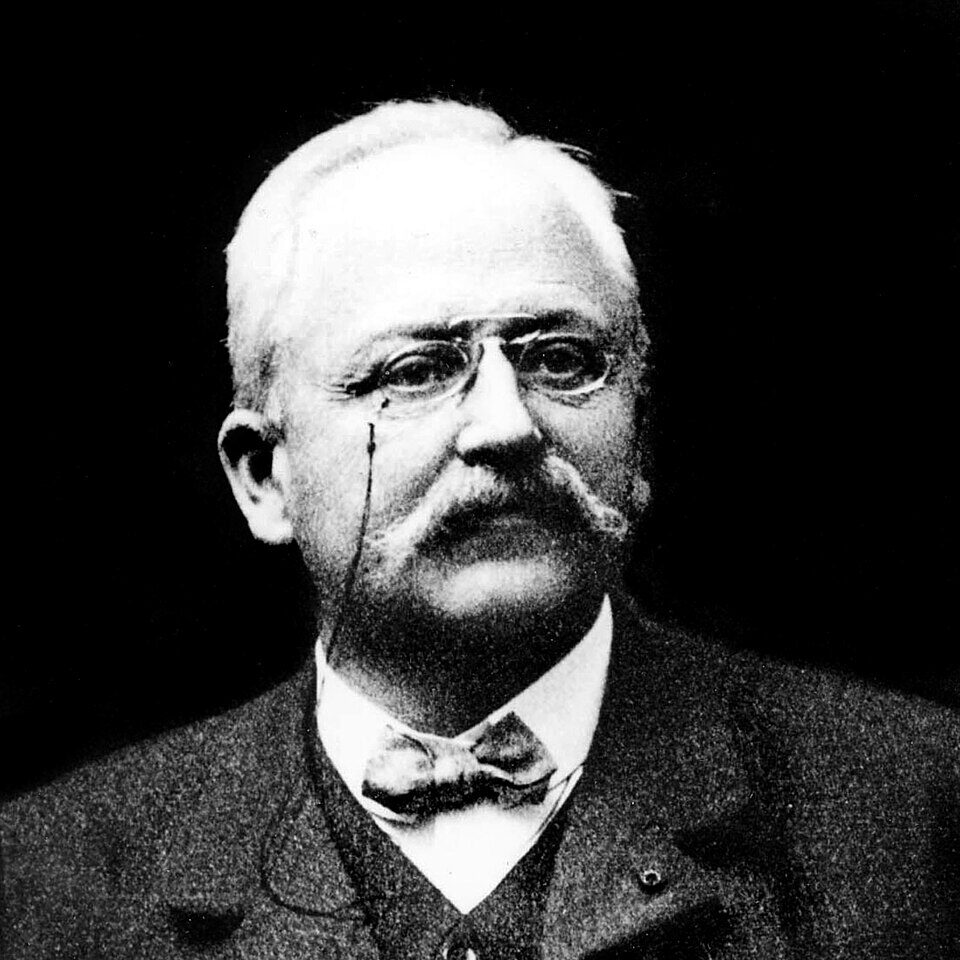

特にプジョーは、この時代からフランス自動車産業の中核を担う存在となっていきます。創業者アルマン・プジョーは、もともと自転車製造で成功していましたが、ダイムラー・エンジンをライセンス生産することで四輪自動車事業に参入しました。一方、ド・ディオン伯爵は貴族でありながら技術に情熱を燃やし、蒸気自動車で優れた成績を収めていました。

Armand Peugeot, 1889, Public domain, ウィキメディア・コモンズ経由で

カルル・ド・マジブール, Public domain, ウィキメディア・コモンズ経由で

このレースを境に、各メーカーは「速さ」「信頼性」「実用性」を競うようになり、技術開発競争が一気に加速したのです。まさに現代のモータースポーツが技術開発を牽引するのと同じ構図が、この時代にすでに生まれていたのです。

🏭 成長期:各国の特色ある発展(1900年代前半)

ドイツの技術的飛躍

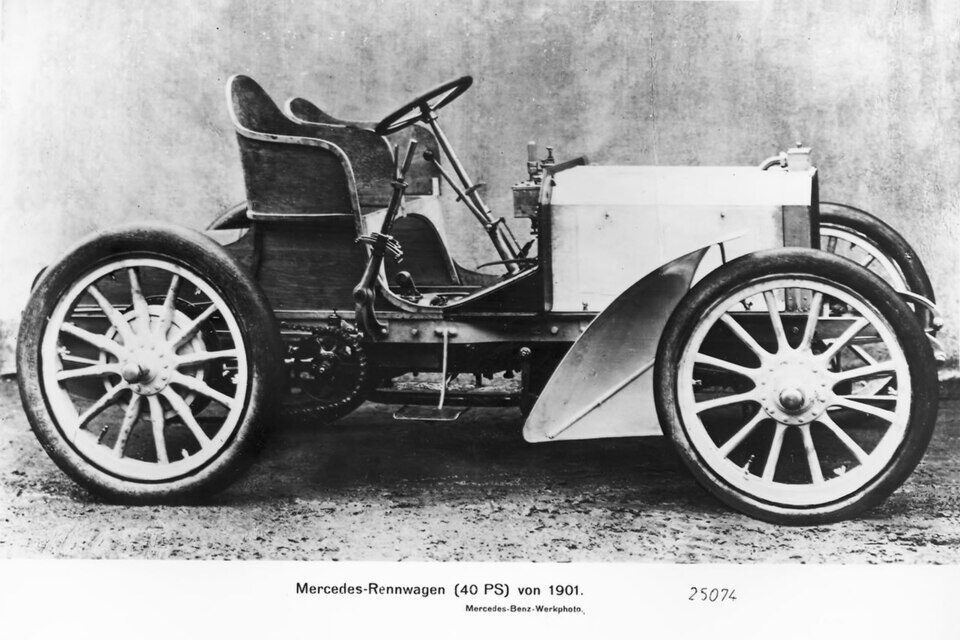

1901年に登場したメルセデス35PSは、自動車史に残る革新的な車両でした。鋼管フレーム構造により軽量化と剛性向上を両立し、ハニカムラジエーターで冷却効率を大幅に改善しました。低重心設計により従来の「馬車の延長」から脱却し、75km/hという当時としては驚異的な最高速度を達成しました¹。

Mercedes-Benz-Werkphoto, Public domain, ウィキメディア・コモンズ経由で

ダイムラー・ベンツは機械式点火から電気点火システムへの移行も果たし、4気筒エンジンの実用化と量産体制の確立に成功しました。

フランスの工業化推進

ルノー兄弟はチェーン駆動からプロペラシャフト方式への転換(1899年)を実現し、3速ギアボックスの実用化で操作性を大幅に向上させました。パナール・ルヴァソールは「システム・パナール」の標準化を推進し、年産500台体制でヨーロッパ量産の先駆けとなりました。

<a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Renault_Fr%C3%A8res_Trois_BW.jpg">http://fr.academic.ru/dic.nsf/frwiki/1079401</a>, Public domain, ウィキメディア・コモンズ経由で

イタリアの台頭

FIATが1899年に設立されると、1902年「FIAT 8HP」で大衆車市場に参入し、1906年にはヨーロッパ第3位の生産規模を達成しました²。イタリア勢はデザイン性とスタイリングを重視した独自路線を歩み始めました。

イギリスの高級車路線確立

1906年にチャールズ・ロールズとヘンリー・ロイスが設立したロールス・ロイス社は、創業翌年の1907年に「シルバーゴースト」を発表し、一躍世界の注目を集めました。この車は「世界で最も静かな自動車」として名声を確立し、イギリスの高級車製造技術の象徴となりました。6気筒7.4Lエンジンを搭載し、精密な機械加工技術により極めて静粛性の高い走行を実現していました。

アメリカの量産革新

アメリカでは早くから量産効率化に注目が集まりました:

📊 初期量産システムの発展

| メーカー | 技術的貢献 | 導入年 |

|---|---|---|

| ランサム・E・オールズ | 流れ作業導入「カーブド・ダッシュ」 | 1902年 |

| キャディラック | 部品の互換性向上システム | 1903年 |

| フォード | モデルNによる廉価化実現 | 1906年 |

| ロールス・ロイス | 職人による精密組立システム | 1907年 |

📈 各国の技術的特徴比較(1900年代前半)

| 地域 | 技術的特長 | 代表技術 | 市場戦略 |

|---|---|---|---|

| ドイツ | 精密機械工学 | 高性能エンジン・軽量フレーム | 高級車重視 |

| フランス | 先進設計思想 | FR駆動・多段ギア | 技術先行 |

| イタリア | デザイン性重視 | スタイリング・操縦性 | 欧州展開 |

| イギリス | 職人技術 | 精密加工・静粛性 | 超高級市場 |

| アメリカ | 量産効率化 | 標準化・コスト削減 | 大衆普及 |

🚀 革命期:フォード・モデルTの衝撃(1908年〜)

自動車史を変えた大量生産革命

1908年に発売されたフォード・モデルTは、1927年まで基本的なモデルチェンジなしに1,500万7,033台が生産されました³。これは当時の自動車産業における前例のない大成功でした。

発売当初の価格は850ドルで、翌年1年間で1万台以上を売り上げました。当時のアメリカ全体の自動車生産台数が7万台程度だったことを考えると、まさに驚異的な数字です⁴。

技術革新と社会的インパクト

モデルTの技術的特徴は実用性を重視したものでした。2.9L直4エンジンで20馬力を発生し、プラネタリー2速変速機を搭載、悪路にも対応できるシャーシ設計が特徴でした。

1913年に導入された流れ作業システムは製造業に革命をもたらしました:

- 組立時間:12.5時間 → 1.5時間⁵

- 価格:850ドル(1909)→ 360ドル(1916)⁶

この価格革命により、それまで富裕層の贅沢品だった自動車が、一般的な中産階級でも手が届く製品となりました。

🌍 技術標準化と制度整備の進展

駆動方式と基本構造の確立

1900年代を通じて、自動車の基本構造が標準化されていきました:

- 駆動方式:FR(前エンジン・後輪駆動)が国際標準に

- サスペンション:リーフスプリング+リジッドアクスルが主流

- ブレーキ:後輪機械式が一般的(油圧式は未登場)

- 始動方式:手動クランキング(危険性が高く骨折事故も多発)

電気自動車の最盛期と衰退

電気自動車の最盛期と意外な結末

実は1900年頃のアメリカでは、電気自動車が全自動車の約38%という驚異的なシェアを占めていました。ベイカー・エレクトリック、デトロイト・エレクトリックといったメーカーが、都市部の富裕層向けに洗練された電気自動車を販売していました。

これらの電気自動車は確かに魅力的でした。エンジン音もなく、振動もなく、排気ガスの臭いもない。女性でも簡単に運転でき、服が汚れる心配もありません。当時の社交界では「電気自動車こそが文明的な乗り物」と考えられていたほどです。

ところが、技術的な壁は厚いものでした。鉛蓄電池が車両重量の40%も占めるという重量問題、40-60kmという短い航続距離、そして8-10時間という長い充電時間。これらの制約により、1906年以降ガソリン車の信頼性が向上すると、電気車は急速に市場から姿を消していきました。

皮肉なことに、100年以上経った現在、私たちは再び電気自動車の時代を迎えています。当時解決できなかった技術的課題を、リチウムイオン電池と急速充電技術で克服したからです。

インフラと法制度の整備

自動車の普及とともに、社会インフラも急速に整備されていきました:

道路整備:モデルTの爆発的普及を受けて、アメリカでは1916年に連邦道路補助法が制定されました。それまで馬車用だった道路を、自動車に適したものに改良する必要に迫られたのです。

燃料供給:最初期には薬局でガソリンを瓶に入れて販売していましたが、1905年にセントルイスに世界初のガソリンスタンドが開設されました。この「給油所」という概念は、現在でも変わらず私たちの生活に欠かせないインフラとなっています。

法制度:1901年にニューヨーク州でナンバープレートが義務化されると、この制度は世界各国に広がりました。日本でも1908年にナンバープレート制度が導入されています。

交通取締り:世界初の速度違反は1896年、なんとわずか13km/hで検挙されました。当時の法定速度がいかに低かったかがわかります。現在では一般道でも60km/hが標準ですから、隔世の感があります。

まとめ:30年間で達成された移動革命の意義

1880年代後半から1910年代にかけての約30年間は、人類の移動手段が根本的に変わった歴史的転換期でした。カール・ベンツの小さな三輪車から始まった自動車は、フォード・モデルTの大量生産により、社会の必需品へと変貌を遂げました。

この時期の技術革新は単なる機械的改良にとどまりませんでした。ガソリンエンジンの確立、FR駆動方式の標準化、量産技術の開発、そして何より「自動車は富裕層の贅沢品ではなく、一般市民の実用的な道具である」という概念の確立が最も重要な成果でした。

都市の馬糞問題解決から始まった自動車普及は、郊外化の促進、女性の社会進出支援、レジャー文化の創造など、20世紀の社会構造そのものを変える原動力となりました。特に女性にとって、「夫の許可なしで外出できる」自由と自立の象徴としての意味は計り知れません。

現在我々が当たり前に享受している移動の自由は、この時代の発明家、技術者、実業家たちの情熱と努力の結果であることを忘れてはなりません。彼らが築いた技術的基盤と社会システムは、100年以上経った今でも自動車産業の根幹を成しているのです。

📚 参考文献一覧

¹ Georgano, G.N. "The Complete Encyclopedia of Motorcars 1885-1968" E.P. Dutton, 1968

² Automobile Manufacturers Association. "Automobile Facts and Figures" Detroit, 1962 edition

³ Ford Motor Company Archives, "Model T Production Statistics 1908-1927"

⁴ Flink, James J. "America Adopts the Automobile, 1895-1910" MIT Press, 1970, pp.78-82

⁵ Ford, Henry. "My Life and Work" Garden City Publishing, 1922, pp.77-81

⁶ U.S. Bureau of Labor Statistics, "Retail Prices 1890-1920" Historical Statistics Series

⁷ Nevins, Allan & Hill, Frank Ernest. "Ford: The Times, The Man, The Company" Charles Scribner's Sons, 1954

⁸ Daimler AG Corporate Archives, "Early Automotive History 1886-1900"

⁹ Michelin Company Records, "Pneumatic Tire Development 1895-1900"

¹⁰ Peugeot Archives, "Early French Automotive Industry 1890-1910"

❓FAQ

Q1. なぜカール・ベンツが「自動車の発明者」とされるのですか?

A1. 同時期にダイムラーも似た自動車を開発していましたが、ベンツが1886年1月29日に世界初の「ガソリンを動力とする自動車」の特許を取得したため、歴史上の発明者として認められています。

Q2. 当時の電気自動車はなぜ普及しなかったのですか?

A2. 鉛蓄電池が車両重量の40%を占め、航続距離が40-60kmと短く、充電に8-10時間かかったためです。一方でガソリン車の信頼性が向上し、燃料補給の利便性で逆転されました。

Q3. フォード・モデルTの成功要因は何でしたか?

A3. 大量生産による大幅なコスト削減(850ドル→360ドル)、操作の簡素化、悪路への対応力、そして何より「一般市民が買える価格」を実現したことです。

Q4. この時代の技術革新で現在も使われているものはありますか?

A4. FR駆動方式、差動歯車、電気点火システム、空気入りタイヤ、ギアボックスなど、基本的な自動車技術の多くがこの時代に確立され、現在も使われています。

Q5. 自動車普及が社会に与えた最大の影響は何でしたか?

A5. 人々の移動範囲の拡大による郊外化促進、女性の社会進出支援、レジャー文化の創造、そして都市の馬糞問題解決による衛生環境改善が主な影響です。

関連記事:次回の記事「第7回|世界の自動車歴史1910~1920年代:大量生産時代の幕開けと各国産業の歩み」

👉 前回の記事はこちら「第5回|世界の自動車歴史1860〜1880年代前半:蒸気・電気・ガソリンの進化と誕生前夜」